本报记者 叶广芩 柳江河

神奇的土地

八月,我们踏进了佛坪自然保护区的山地。

没想到,崇山峻岭中竟隐藏着这样一个奇妙的所在。山连着山,岭挨着岭,森林茂密,溪水淙淙。整个山野被泉浸润着,被绿覆盖着。浓郁的绿荫中,蓦地闪出点点亮色,似火,如玉——山丹丹、杜鹃、野百合;密不见光的枝头,是音响的荟萃——画眉、斑鸠、柳莺……

我们走了一天,也没走出这林子。临行前保护区管理局的王局长给我们抱来一大叠资料,从那些纸片中得知,这片保护区紧靠秦岭主峰太白山,位于其东南、总耐积三万五千公顷,森林覆盖率达百分之八十以上。深山密林中栖息着二百余种鸟兽,有全国一类保护动物大熊猫、金丝猴、羚牛,还有名贵稀少的血雉、白冠长尾雉、太阳鸟…… 如今,我们溶于这偌大的三万五千公顷之中了,溶于这蓊翳的绿色之中了。穿两件衬衣,还冷。索索地拉开收音机天线,二百公里外的西安广播电台正发出做好防署降温工作的广播,——连日来西安持续高温,竟达三十八度。可这里、温度只有二十度左右,早晚还得穿毛衣。于是,昕那广播,恍惚觉得那是遥远的地球另一面的事情。

我们要去的第一个点是岳坝保护站,离佛坪县城七十五公里,位于保护区的边缘。深山里分布着四个保护站:岳坝、大古坪、三官庙、龙潭子,每个站有工作人员四至六名,担负着保护野生动植物资源和科学研究的任务。山路崎岖,林海莽莽,天气莫测,野兽凶猛,他们每天钻林涉涧,风餐露宿,工作生活条件极为艰苦,长年工作在人迹罕至的密林中、却毫无怨言,把青春、汗水甚至生命撤在这块土地上,浇灌出无数簇鲜艳的山花……

我们带着崇敬,带着未知,多少还带着一些恐惧,沿溪水逆流而上,走进大山,去寻觅,去了解,去探索山的秘密,去访问战斗在山里的人——

科学工作者的艰辛

林子太密了,密得象到了傍晚。我们的周身都湿透了,衣服紧紧贴在肉体上,很难受。山涧中的石头生了一层薄薄的苔藓,踩上去一不留神就会翻进河里。我们两人已分别在河里“洗过两回澡”了,遇到水急处,往往被冲下去好远,喊着、叫着、撕扯着,不折腾个精疲力尽便上不了岸,游泳池里练就的那点本事在这儿施展不开。上了岸便紧紧跟定前边带路的老乡,一步不敢落下,直走得气喘嘘嘘。

“这算什么?”老乡回过头来,望着狼狈不堪的我们,“总是路嘛。保护站那些人跟踪大熊猫,什么样的地界都得去,什么样的林子都得钻。你们……不行!”

在三官庙,遇到了上午才从海拔两千九百米高的光头山下来的技术员雍严格和他的助手们,他们到山上去搜集大熊猫粪便,专门搞大熊猫寄生虫病研究。我们伸手摸了摸他们晾在院里的帐篷和睡袋,湿漉漉的,象是才洗过似的。

“也掉进河里了?”我们问。

雍严格笑了,“掉河里,哪能够!雨淋的。光头山上每天下午一场雨,准时极了,一分不差。雨一下来,人就得变成落汤鸡,天天如此。昨天还遇到了雷击,真玄,一个火球从脚跟前滚过去,两条腿麻酥酥的,吓得我们赶紧离了山顶,钻进竹林去了。光头山上雨多,上回上去遇上大雨,下了八天,我们在帐篷里干坐着,被褥全湿了,面粉成了糊糊,没带盐,没烟抽,用茶叶末卷了三根烟……”

业务科长阮世炬告诉我们,“最苦要数野外跟踪观察大熊猫了,熊猫哪儿都钻,它有它的主观随意性,有它的喜好。人就得跟在熊猫后头,手脚并用地爬。熊猫一高兴上了树,趴在树杈上一颤一颤地挺自在,我们就在树底下饿着肚子等。熊猫睡着了,我们还得观察粪便、呼吸,写记录,眼也不敢眨,谁知道它什么时候跑?那回我们跟踪一只大熊猫,半夜迷了路,在竹林里转圈子,累得东倒西歪。太阳出来了,钻出竹林一看,阳光下,那只大熊猫正四脚朝天躺在右板上睡大觉哩——咳。”

“山里除了熊猫还有别的猛兽吗?”我们问。

“有哩。”站长张崇德说,“前不久,一只金钱豹蹲在厕所门口,把一位吓得提着裤子跑回来了。”

我们彼此看了一眼,倒抽一口气。

“别那么紧张,”老站长看出我们的担心,“那天是宰了只羊,豹子闻见味儿就来了。”

即使老站长怎样让我们放宽心,我们晚上依旧把门顶得死死的——昨天老乡打了一只黑熊,做标本的小巩把皮剥了,那气味大得很呢,说不定会引来一只虎。

虎倒是没来,早晨起来一看,屋后的土豆地被野猪拱得很惨。

当地老乡说,“一猪二熊三豹子”,这三种动物最厉害。

雍严格说他和熊打过“遭遇战”。

“……我走累了,想找块石头歇歇。没提防,那块石头站起来,咳,一只黑熊!我想上树,周围是一片竹林,想调身跑,哪儿跑得过它!听人说过,要是跟野兽打了碰头,千万不能开枪,要盯住对方的眼睛,一动不动地逼视。我好不容易才在熊脸上找到那双小眼,就盯着看。十秒,二十秒……那双小眼不安了,目光游离了,最后伏下身,大叫一声走了。”

勇敢与镇定精神令人佩服,如果没有对工作全心全意的爱,能做到这一点么?

“遭遇战”毕竟是少数,更令人讨厌的是林间飞舞着的无数蚊虫、小咬、牛蝇和土蜂,只要你一停下来,立时周身密麻麻围一层。我们有时为了一个摄影镜头,不得不以臂上、脸上十几个大包为代价才能换来。北大生物系一位教授调查了三官庙的牛蝇,大大小小一共九种,无论哪种,叮起人来都是一样地狠,红、肿、疼,没一个礼拜下不去。绿茵茵的青草,看上去很可爱,内中却暗伏着剧毒的蝮蛇,八条腿蜘蛛一样的草蜱,一寸长的棕色早蚂蝗。

一条旱蚂蝗叮住了柳江河的脚脖子,疼痛难忍,他坐在木桥上揉搓半天。再走路,便留神两边的树枝了,原来那些丑陋的家伙多得很哩。其尾部粘在树干草叶上,张开吸盘,在半空晃动着身子,瞅准机会,便飞速爬到人的身上,钻进皮肤。

“别净看草,注意脚底下!”走在我们身后的一个工作人员说,“地上有土蜂窝,又叫裤裆蜂,踩上去了不得,专往衣服里钻,高速连续蜇刺,烧疼烧疼的,一般人都受不了。”阮世炬说:“那次我们几个让土蜂蜇了,疼得顺着山坡滚,好不容易把衣裳脱了,蜂才出来。身上全肿了,在溪水里泡了半天,野外跟踪只好告吹,一天的工作,楞让一窝蜂给搅了。”

野外科学工作者有野外工作的苦处,但也有其乐趣。林子里也并非全是土蜂、狗熊。我们和管理局业务科的几个同志来到一片叫“火地坝”的白桦林,一大片白桦望不到边,阳光透过树林,映出斑斓的色彩,象一幅优美的油画。

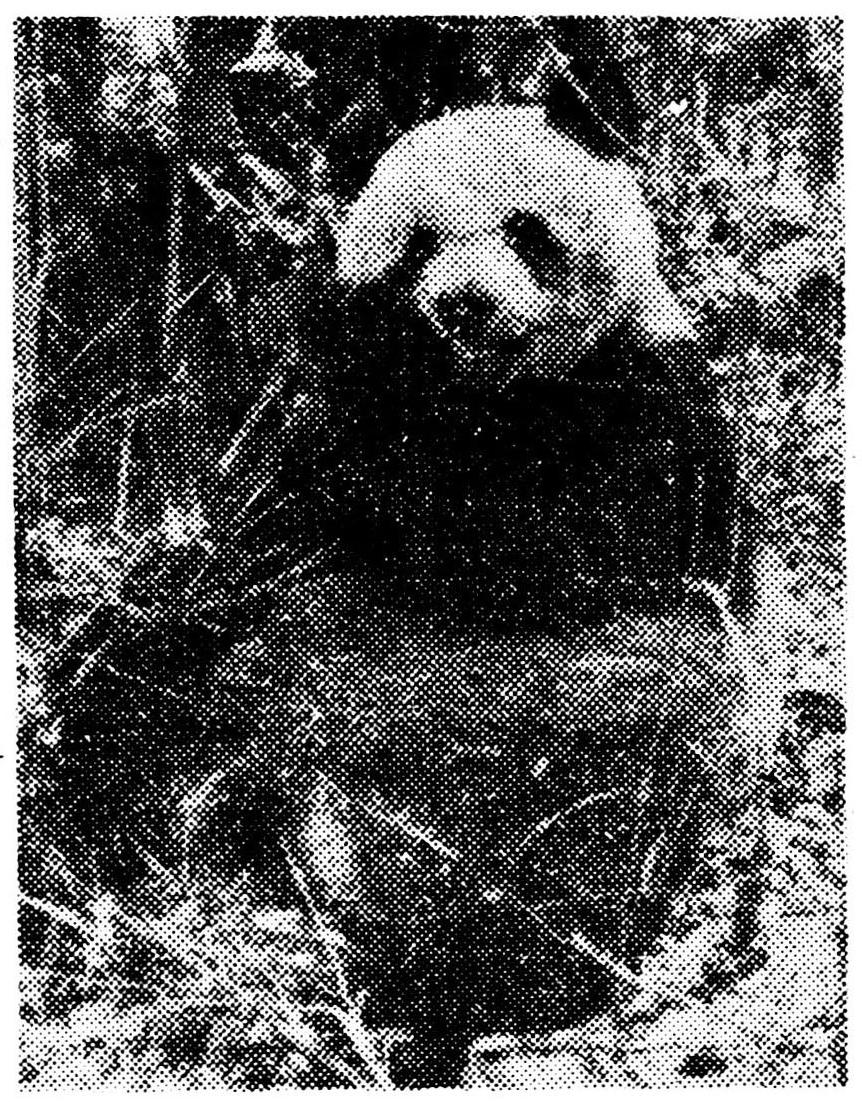

“我们最后一次看见‘乖乖’就是在这儿,它的脖子上还挂着那颗铃。”业务科的同志们说。原来‘乖乖’是八一年发现的一只雄性大熊猫,他们整整跟踪了它三天,为它搔痒,给它听音乐,用苹果、鸡蛋、熟土豆来拢络感情,使得它逐渐与人熟识了。它爱吃糖,而且是芝麻酥糖,不是牛奶糖,牛奶糖粘牙。每回吃完糖连胸前的涎水也舔得干干净净,然后站起身在人们装糖的衣袋上摸来摸去,嘴里撒娇似地哼哼着。为了在野外准确认出‘乖乖’,大伙找来一桶红颜料,要在它身上做记号。‘乖乖’一把将颜料桶夺过去,用爪子粘上颜料往身上抹,不过瘾,索性将一桶颜料举起来,从头顶上倒下去。滑稽的样子惹得大伙笑得直不起腰来。后来,他们在‘乖乖’的脖子上系了个铜铃。自此,保护区内出现了一只戴铃铛的熊猫,叮铃叮铃的铃声,为人们追踪观察大熊猫的野外生态提供了不少方便,使人们获得了不少有价值的资料。

鲜花中的墓碑

我们在三星桥附近发现了一个古老的石碑,碑上苔迹斑驳,字迹依稀可辨。“王门李氏捐银二两,王门杨氏捐银三钱……”这是一座村民集资修桥的纪念碑。人世沧桑,王门、李门们大部分迁往山外谋生去了,灌木、藤条占踞了昔日的家园。路没了,桥也便不复存在了,只留下这座石碑。

感慨间,向导刘老汉指着河对面一座山崖说:“去年有个学生娃儿,追踪大熊猫,从那上面掉下来了。很好的一个娃儿,抢救大熊猫‘丹丹’,他下力得很,‘丹丹’顶喜欢他来喂东西吃。”

我们舍了碑,仰望那崖。崖上长满了油松,冷杉,与天连在一起。白云从崖顶上荡过,响起一阵松涛的沉吟。

我们想,该在古老的石碑旁边再建一座新碑,告诉人们,八十年代有一个怎样的青年,在这里将生命奉献给了大山,奉献给了自然保护事业。这将比“捐银二两,捐银三钱”保存得更久远——生命是无法用银两计算的。

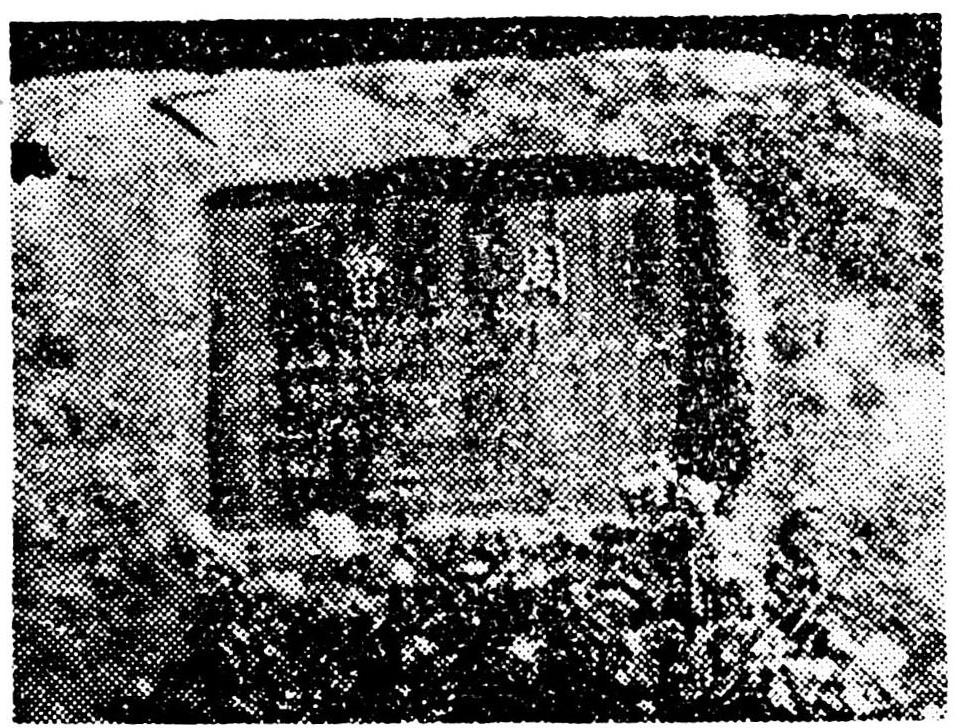

一路上,我们谈论的都是那碑,那青年,在三官庙保护站的阳坡上,我们终于见到了属于那青年的碑。黑色的大理石墓碑镶嵌在花岗岩的山石上,记述着墓主人的一生。碑文很简短,不足一百字,墓主人的经历也很简短,在人生的道路上刚刚起步。五年前,墓主人曾周以汕头市第一名的好成绩考入北京大学生物系,去年随生物系大熊猫协作组来到了保护区。他常说,“我的生态位不应该是空格的”,于是背着背包早出晚归,踏遍了这里的沟沟岭岭。那天早晨,他走了,却一直没回来。几个保护站的人全体出动,四处寻找。第三天,人们在那座石崖的半腰发现了他的尸体,那是一个猿不能攀,鸟不能停的绝壁,直上直下有七十米高。……他伏卧着,腕上摔坏的手表字幕是“四月十七日八点四十分”,那是他生命的最后时刻。他使用过的地形图挂在小树上,太陡了,取不到,只好永远地挂在那里了……

曾周的同伴们说:“大熊猫正在中国的高山深谷向科学、向人类呼救……而为了大熊猫的生存,人类已经献出了一个年轻的生命……”

如今,曾周坟前的绿草长起来了,他的同伴们在墓旁种植的杜鹃、枇杷、油松也一派生机,草地上开着雏菊、百合,小风吹来,花朵摇拽。

我们采来一捧鲜花,献在早去的年轻人的墓前。他把生命献给了大山,大山拥抱了他,一个年轻的生命与这里的山川溶为一体,为这片神奇的土地增添了更加绮丽的光彩。

(题图 林积令)

佛坪自然保护区风光。

雍严格摄

大熊猫“乖乖” 雍严格摄

曾周墓 柳江河 摄

朝阳