岚枫

生活在我省南端大巴山区的农民最爱唱山歌。他们不仅逢年过节要唱,婚丧嫁娶要唱,即使劳动时也是歌不离口。采茶有茶歌,打柴有樵歌,捕鱼有渔歌,狩猎有赶山号子,架船有拉纤号子,扛物抬重有叫步号子,就是播种锄草也要唱歌,这就是在别的地区很少能听到的“锣鼓草”。

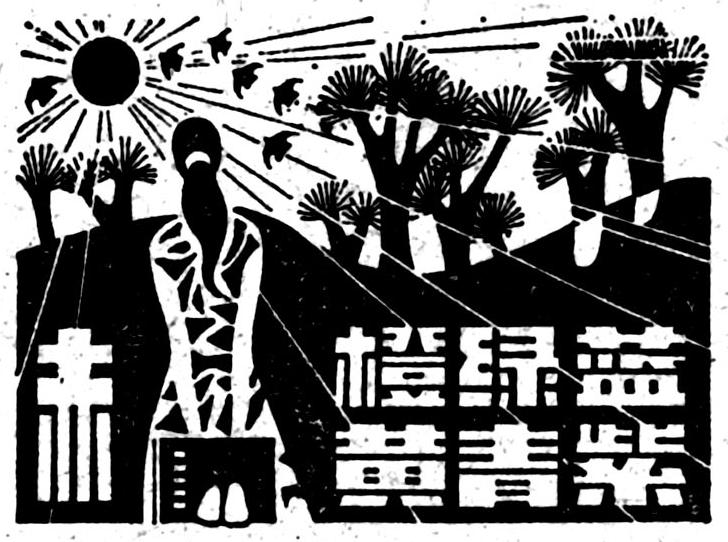

“锣鼓草”主要流行在安康、紫阳、岚皋等县的一些高山地区。那里山大人稀,居住分散,每年在播种或薅包谷草的大忙时节,各家都要互相换工。今天到你家,明天到我家,一般不给工钱,只需酒肉款待。劳动时专门有两三个歌把式,敲锣打鼓跟着播种或薅草的赛口,蹦蹦跳跳地走,一边敲锣打鼓,一边唱着山歌。就象打仗时擂战鼓一样,鼓舞督促劳动者加劲干活。歌把式唱的山歌就叫“锣鼓草”。

在开工时,所唱的词一般都较为固定,多是为了安排组织劳力,如,“排赛口”:

砹,嘱咐人来嘱咐人哪,嘱咐两岸掌赛人。

你把锄头(舍)紧紧捏,薅草莫要慢腾腾。

哎,好生排(吔)好生排,排起(来个)赛口等人来。

左边排起人字路(喂),右边排起钓鱼台(呀)。

有的唱词是督促人们劳动要讲求质量,有的通过嬉笑怒骂,勉励人们要加快速度,如:

哎,薅草莫薅吊胫草,一颗露水扯活了,

薅草要薅米筛花,十人过路九人夸。

哎,说要来了就要来,莫在后头尽着挨。

老的挨起黄肿病,少的挨起摆子来。

歌把式多是乡间聪明伶俐,能言善辩,才思敏捷的人,他们知古通今,见多识广,能即兴作词,寓情于景,或演唱历代王朝更替,或宣染乡间趣事轶闻,情绪热烈,颇多幽默诙谐之语。有时地场大,做活的人多,也有两套锣鼓两个歌把式互相对唱,盘歌,辞锋尖利,妙趣横生,常常激起满坡的笑声,让人忘却了忧伤和疲劳。

“锣鼓草”伴随劳动而产生,伴随劳动而流传,是由于大巴山区劳动生产力比较低下、原始生产形式比较简单、繁重,生产环境比较自然、闭塞而形成的。这种风俗据地方志书记载,是从唐、宋沿袭下来的。“文革”期间,“锣鼓草”被禁,一时绝迹。近年因实行责任制,高山地区又兴起互相帮工,“锣鼓草”也随之出现,笔者在安康县郭家河采访时,曾经多次目睹。