说起杨晓文,谁不啧啧称赞哩!他从初来乍到的那天起,就干活麻利,人又勤快,那个师傅不喜欢这样的徒弟。这不,我去采访,几位师傅就把话题扯到了杨晓文的身上。

郝如骏(车工技师):你要写杨晓文(他对笔者说),这年轻人不错,是个人才,用我们工人话说:是干活的一把好手,你怎么写,都不过分。

杨晓文是1989年从外地调来的。他是铣工,当时分到我们工段,一见面,小杨那双明眸就给我留下很深的印象。我安排他去干难度较大的络筒机棘爪。接活后,小杨量了量零件,从工具柜里拿出了一个废卡尺做的简易二级工具,一量二划线,三下两下就把活干完了,那麻利劲,真让人羡慕。后来我才知道,那工具是他自制的,我还知道他在外单位也是带徒弟的师傅呢。

关精良(铣工技师):是师傅,但更像徒弟,来到新厂一切从头学起。没多久,小杨的真本事就显出来了。令众人刮目相看。一天,车间将测绘来的外协件——镶块的图纸交给我们,头一回干这个,工装不具备,特别是在零件上铣出两个35。的斜孔,使很多人挠了头。小杨看了看图纸,用笔在纸上划了划,便上楼找工艺员去了,两人为孔的加工角度争论起来,听说还打了赌,后来是小杨赢了。图纸尺寸修改了,几个工人把活按钻一个孔旋转一下铣刀角度的加工方法干了起来,主任看后,非常着急:“这活等着要呀!”小杨听后,琢磨来琢磨去,用了一天时间自制一个既简单又方便的工装,上床子一使,呗棒,任务很快完成了,几位工友说:“他是个小能人……”。

郝如骏:“小能人”靠的是扎实的基本功和勤动脑筋的好习惯。一次,一位工人在加工某电机壳体铣窗口时,发现铣后的方孔变了形,校正塞规下不去,来找杨晓文,小杨看了看零件又看了铣床,片刻从口袋掏出一个小本本,查找起来。经过修磨铣刀的后角,加工后的壳体既保证质量又提高班产四倍。从这件事上,他得到启示,用积累的知识和经验,改工具,修设备、做夹具、搞工装,为车间解决数十项“细脖子”问题,一下子成了车间出名人物,仅去年提合理化建议72项,实施率达百分之百,为工厂节约数万元资金。

史俊安(钳工技师):我同小杨在同一厂房,去年上半年,我帮别的车间加工一批小电器柜。这柜壁厚仅1.5mm,要求在上面打两个直径分别为73mm和103mm的孔,当时没有合适钻头,我正在划线,准备分两次加工。小杨走过来,看了一会,提出了他的设想,我画图后感到他的方法简便可行,就按这个设想干了。打这,我们熟了,小杨经常同我探讨一些技术问题,我感到,这娃的好学劲和钻研精神,确实非同一般。

王德义(铣工技师):咱们是今年4月在青工破格考技师的操作现场认识的(他对笔者说),当时你以为我是他的师傅,其实不是,我是别的车间的。但我打心眼里喜欢这个青年,他不但技术过得硬,还非常乐于帮助人,从不骄傲自满,你说,我们这些快退休的老同志,看到这样的好苗苗,能不高兴吗?这两年,小杨先后被评为公司十佳青年,双文明先进个人,又获得“秦岭人”最高荣誉,还听说,破格升技师的名单里也有他,宣传这样的青年人,应该!

(张建琳)

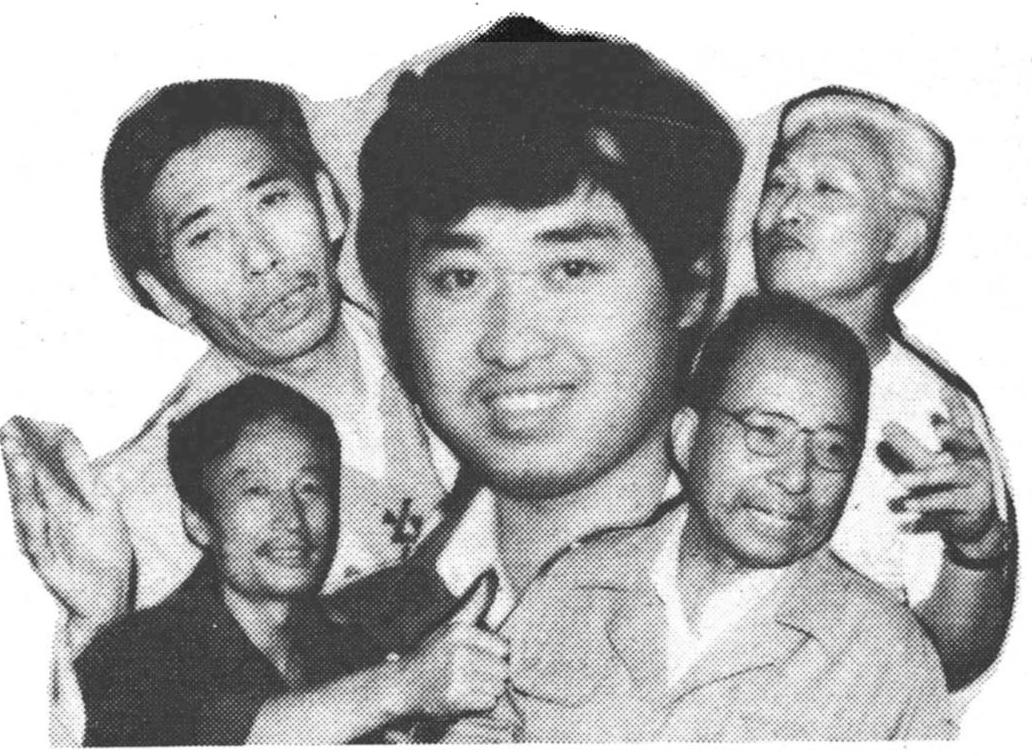

从左起是郝如俊、杨晓文、关精良、史俊安、王德义。 楚耀祥 摄影