(上接第一版)老工人郭钰堪称典型。1988年退休回凤翔农村,田园诗般的生活过了四年。听说190公里塌方,一公司要打隧道,他想,“咱是个老隧道工,多少有点技术,该去帮娃们家一把。”

想好了就干,索性回工地带起了民工队。

有个工程处医院的医生叫刘甲祥,终年累月,他身背药箱和工程队千里转战。在马蹄湾工地,负责五六百职工的医疗保健工作,他更是不计白天黑夜,忙碌得里外不闲。工作最辛苦的时候,一天接待过70多个病人。有一次桑树梁隧道塌方,倒塌的支撑木压住了一位工友,必需迅速转送略阳铁路医院。刘甲祥陪着单架涉水乘车,一路上给伤员打了五次针,换了四卷绷带。

奇迹般的,这小伙子恢复的特快,大伙儿都说:“这是甲祥大夫的爱心,流注在职工身上了。”

工地发奖金,一队的领导找到了刘甲祥,刘甲祥好不诧异,惊讶地发现,自己的名字竟写在工程队的“奖金发放单上”!还有什么,能够比这样的理解更让人心头震荡!他推开队领导的双手:“不,这钱我不能拿,奖金应发给劈山开路的弟兄们。”工程队的领导勃然变色,声音也提高了八度:“这,就是弟兄们的共同心愿!”

一公司六队接到抢险命令,立即从武昌南站赶来。打先头的只有四个人。当时的主要任务是带领民工突击房建。4个人来得很巧,1992年11月29号下午,20号下午,就赶上了190公里的誓师大会。支部书记孙荣生很重视这个场面,带领三名职工,翻两架山,站到了庄严庆典的队伍里。

四队、三队、一队……总共才两百来人,也就是那两百人变成了今天3500人的抢险队伍。在六队有个说法:白天黑夜一个样,人和骡子一个样……前者是说的临时工棚,后者指工作。六队的主要任务是898米的高家坝隧道主体,附属是四万方路基转线工程。六队的施工位置也很特殊,两个开挖点,都挂在悬崖峭壁上。头上岩石如削,脚下江水涛涛。栈道般铺设在岩体上的横木桥,就是凭为依托的支撑点。巍巍铁壁间的高度差足有29米之深,用以攀援的陡坡达到三十多度。上百吨的物资材料都得用两个肩膀从三公里外运来,朝几十米高的岭上输送。有位叫鲍玉定的职工,家中困难很多,弄得他几年没出过全勤。来到190工地,面对峻嶒石壁间的大面积坍塌,他坐不住了。他干过隧道工,技术、经验都好,领导让他去领民工队。鲍玉定好不激动。他带班,都亲自动手。抱起风钻就打,扛起炸药就上,吃苦耐劳精神,人人心悦诚服。日进尺由最初的0.8米,一跃上升到目前的3.5米。这样的人何止一个鲍玉定。张存虎、王有科,光是雄姿英发的“穿山虎”就出了80多条!

1993年夏收在即,夜来南风,吹动着多少农村职工的胸膛。回不去呵!六队领导请示指挥部:鉴于农忙时节民工大量撤离,能否提前给职工放几天假?送送工资,以作调剂。5月26日,是首批回家职工返队的日子,孙生荣忐忑不安,4个月没有放假,麦收前回去几天,以往,总有人不能按时归队。今天呢?他迫不及待,一个人走到车站。车进站了,第一批回家的30余人全部返队。对不少路远的职工来说,四天假期,在家里只能呆一天半呵!柴米油盐,家长里短,为了190公里,全然舍得起、全然抛得下。领工员宋广乾,每天平均干18个小时。他家在宝鸡,却一如咫尺天涯,几度不归。职工罗其让,大年29赶回工程队,在宝鸡金陵桥头被劫,浑身一无所有。就凭着一张车票扎进深山,回到了工地。每当忆及这些,孙生荣总是赞赏不已,用公司战纪强书记的话说:这190工地,要打的,首先是一场政治仗呵!

1992年12月6日,工程处三队来到了190工地焦家湾施工点。在这里,他们要修建与老线接轨的嘉陵江四号大桥,9墩10孔,320余米。桥梁西北,另有273米焦家山隧道出口的开挖任务。暮色苍茫,江水愈显狂暴。两百多人的施工队伍首先为选点犯了愁。队伍开进了荒僻的猫儿沟。乱树荆棘间,几块油布,几只木箱,就搭起了简陋的“家”。巴掌大的空间里,两百多条汉子此起彼落的鼾声,象给这大山,注入了新的灵魂。修料库、修公路、开山道、搭板房,直到元月5号打开隧道南口洞门,全仗着两只大手,一双铁肩。开阔的江面上,同时要建起9座桥墩,靠着一台60千瓦的发电机组,闪烁的弧光昼夜间从未息止。焊工班4个小伙子涉水登梯,曲卧在狭小的作业面里,捂上面罩,一干就是几十个日夜。电焊工李宝献的回忆颇含悲壮:这么大的个子,蜷在旮旯角落里,一闷十几个小时,那滋味……。

路通了。雄峙江心的军便桥,沿着陡坡爬上了临时搭起的高位站台。卸车,就成了摆在职工面前的攻坚战。

190工地,用料多如山积。在这个高站台上,日均卸车25个,1500吨。路料密集到达的日子里,最高抢卸过近两千吨。运营线路上的抢卸时间特别的紧。插空子难,调整货位也不容易,每次卸车都是一次海啸山呼般的浪潮。灰尘弥天盖地,汁水浸透衣衫,擦把脸的功夫都没

3月28号中午,今年的首次洪峰过境,两天一夜间,抢险成了主题。

5月11日,2号洪峰袭来,围堰进水、平台被淹,大量施工器械倾入汪洋。三队的损失十分严重。5月12号夜,洪水进入了高峰期,马蹄湾190工地降雨已达29毫米,洪峰流量突破350立方米/秒,水天间的9座墩基,有7个沦为孤岛。公司地委书记贾珠会心头更是火滚油煎。自11号凌晨起,泥里滚水里冲,三队的许多同志都已精疲力竭。5月13日,井位相续被洪水侵彻,四号桥残存的两处围堰,变成了狂涛中的孤岛。岛上尚有4个人,纪委书记贾珠会和3个没能撤离的工友。方木构架的便桥已经溢水,在臣浪中吱嗄作响,搭设在桥面的板材挣开捆扎,随时都有颠覆的可能。已经踏上便桥的工友抽身止步,焦虑的目光齐刷刷凝望着贾书记。这座残桥,是孤岛和陆地最后的维系了。踏上四分五散的便桥,要胆略、要毅力,更要那种舍生忘死的精神。能不能过去?谁心里都没有底,“我上!”贾珠会推开冒险欲试的职工,向巨浪中剩下的最后一根方木上迈出了一步、又一步。大江两岸仿佛瞬时凝结了。汇集而来的人们屏息静气,深情地望着那波涛中晃动的影子。四位战友刚刚踏上陆地,不堪重负的便桥在轰鸣中解体,溃散于喧哮的江河。

洪水退去,三队的工点上已是满目疮痍。灾情、险情比比皆是。水电线路全部遭到毁坏,仅仅围堰内的淤泥就有一米多厚。沉井断裂,材料流失,最可怕的,是急如星火的工期,损失了35天,一公司三队儿乎要前功尽弃!工长哭了,队长也哭了,巨大的使命感,压得人们简直喘不过气来。有个叫张毅的共产党员,悲愤的心情久久不能平静,他看着横溢江河中滚滚而去的圆木、板材,主动承担了查找建材的任务。5月12日中午,张毅和侯兴福结伴南下,逐村探查,翻山越岭,4天走访了方园96公里内的6个自然村的287户人家。苦口婆心,反复寻找。当地老乡家共找到枕木102根,板材13块,坑道木14根,圆木桩25根,追回的电器材料中,仅一台启动补偿器,价值就达两万余元。

一公司三队,最拿手的是房建工程,这么大的桥梁却从来没干过。突如其来的洪水,在三队承担的任务工期面前,意外地横置了道道险关。挽救沉井、抢修电机,挖掘料具、清理坍塌,苍山碧水间涌现出数不尽的英雄好汉。副队长魏天录家在凤翔。滞留工地经久未归,好容易挤出的一次探家,路上归心如箭。临行之际,妻子伤惨离怀,魏天录心里也象压了一块磨盘。他结婚很晚,30多岁才有孩子;马上又是麦收……。工地也难呵!横下心,硬是看着妻子的泪眼,走进万山丛中……。有个叫李宝林的小伙子,爱人的预产期就在这几天。接到电话,又喜又愁。真该请假回去看看。但又开不了口。工地任务多紧呵!他望着并肩劳动的工地指挥长刘宝林,悄悄诉说了心事“刘总,等孩子生了,给我两天假,就回去看看是男是女,行不?”刘宝林禁不住心里发酸,这位德高望重的老技术人员,竟毫不掩饰眼角涌出的泪花。

一公司四队任务也很艰巨。枣林坝大桥8墩9孔,304米厂,最大的墩深高度是24.6米。几百人的队伍,还担着桑树梁隧道出口的322米,和焦家湾255米的隧道进口。难!让人难以想象。嘉陵江水千回百转畅流了150公里,在190工地,很有些浩浩荡荡。四队的工点,就处在这风急浪高的山口。1992年12月10号,踏着闪亮的铁轨,胡宏队长带着两个打前站的工班,穿山越岭,迂回到一个叫桑树梁的野岭上。行李还没有到,人们几乎是赤手空拳。晚上18点在马蹄湾站下车,20点就赶到了工地。由主要技术工种组成的30条热血汉子,儿乎谁也没想,未来的吃住该怎样解决。天苍苍,野茫茫。抽出一个人去买来烧饼、咸菜,捧一掬大江水灌饱肚子,挺起身就干。施工几天了,吃的还是略阳县城背来的“罐罐馍”,连根菜叶儿也没见着。没锅没灶,挖个坑就地取水。这,总不是个长远的主意。半山岭上,农舍间升起的袅袅炊烟捕住了同志们贪婪的目光,几位职工满怀希望地找了过去。远山民风淳朴,厚道老诚。热情有余却难解开工班燃眉之急,有人注意到树下的猪圈,低矮的茅草房中有一口熬煮猪食用的铁锅,眼睛一亮,立刻唤来了工友们。这口锅略加清洗,就有了烧水、做饭的“食堂”。兴奋中的第一锅面条,全都下成了“糊汤”。做饭难,买菜也难。在宝鸡5、6分钱一斤的粗菜,在这里涨成了两、三角钱。190公里的特点之一,仿佛就是咬着牙吃、咬着牙干、咬着牙睡。办公桌搁在灌木林中,保险柜放在荒草刺里,仓促搭起的简易板房一片泥泞。床下还有着一陀陀青油油的麦苗。睡箱子、睡野地,一夜下来,满头满脸的露水珠儿,工装上能拧出水来。带来的设计资料更是难以保管,又潮又粘,掀都掀不开,隔两天总得晒一回。一公司四队是先进工程队,桥、隧、路三方面的硬手。施工前搞复测,若按部就班的来,至少得3个月。职工们顶风冒雨,登山越涧,一个月就保质保量的完成任务。四队运输班车辆并不是很多,主流还是载重1.5吨的团结牌翻斗车。三四十度的山坡上沟凹遍地,4个月过去,累计运送了两千吨石碴、片石。光水泥就用了上万袋。

1992年5月11号,四队的枣林坝大桥施工正在紧迫关口。凌晨4点,淅沥的雨声唤醒了休班的职工。这是今年的第二次洪峰了。狂涛巨浪瞬息间淹没了料场、钻孔、大块荒草离离的河滩。指挥部领导全体出动,职工来了,民工来了!仅六号桥墩就投入了150多人,仅抢险草袋就用了十万余只!下午两点,西河水量猛增,嘉陵江水位骤涨了2.42公尺。江心岛旁的钢梁架便桥溃散解体,八吨多重量的庞然大物在涛流中起落沉浮,两个墩间便桥陆续被咆哮的巨浪冲走。石笼破裂、井位进水、7号墩淹没,6号墩危急!晨光熹微时,指挥长曹相和走上了工地。一夜之间,他仿佛苍老了许多。190工地的鏖战,常使他食不甘味、夜不能寐。这四队,有个叫梁凯的领工员,外出归队,没赶上客车。为加入抢险施工的队列,他索性乘特快到了略阳,又扒货车星夜返回。岂知道货车一站跑到了白水江站,离工地更远,只好再度回到略阳。当曹相和经理在站台上巧遇这位领工员的时候,梁凯已是又困又乏,在往返中折腾了一夜。

一公司二队,是最后进入抢险工地的单位。工友间的骨肉之情,他们体会尤深。安营扎寨时,毗邻的一队几乎是鼎力相助,送米、送面、送饭菜,甚至连电视机都抱了来。4月20日,二队开进高家坝隧道,这一段石质很差,每天成洞只有两三米。领工员容文敏,更为此伤透了脑筋。4月28日,正当吃午饭的时光,在隧道口检查进度的容文敏心中突地感到一种异常。好一阵没有见到出碴车了,莫不是洞内有啥情况?他仔细巡视,果然,下导洞42米深处排架上正哗哗地散落着石沫子,四周的排架也发出极为细弱的折裂声。凭着多年经验,他马上悟到,导洞内将要有一次落石塌方。容文敏立即下令停止掘进作业,指挥上下导洞人员迅速撤离险区。急剧的断裂声中,一块8米多长、3米多宽,足有120立方的岩石轰响着砸向地面,浓烈的烟尘弥漫的百十米空间。事后,光是现场,就清理了两天一夜。突发的意外事件,后果不堪设想。民工队长呆呆地望着乱石飞坠的洞口,直经30公分的撑木,竟然被一砸两断。他紧紧握住容文敏的双手,无尽的感激如同见了救星。二队队长马岁科高度赞扬了容文敏极端负责任的精神。这个容文敏啊,为确保施工安全,在孩子患病的情况下,往返凤翔农村,连走只用了两天,在家只呆了几个小时。

早在读小学时,杜鹏程所著《在和平的日子里》中形象刻画的铁路工人,就烙印般深铭早曹相和稚嫩的心田。30年过去,能够身列其中,为川陕兴盛、祖国繁荣而竭力尽心,这光荣,何其值得珍视。纵是苦,也甘甜。自打进驻190工地,三千多人的队伍,几乎就没有过一天歇息,“天天大干天天干,处处无家处处家”抢险改线的150多个日日夜夜里,我们欠职工的已经太多、太多!他想到了刘宝林副经理,宽于待人,严于律已,大山一样坦荡的襟怀。设计、审核、抢险,对事业永远有着火一样的热情。就是这位老总,就是这个技术上一丝不苟,安全上铁面无私的人,谈到我们的工人,谈到190工地,不止一次,泪湿青衫。他想到了李春茂处长,一生中百战沙场,屡建功勋的老工程。多年来耳濡目染中,让自己学到了多少受用无尽的大智大勇!190呵190,在这刻骨铭心的地方,到处都有血染的风采,到处都有岁月的礼赞。一公司农村职工比例较高,40%的同志要两地奔忙。为保证运输线路的畅通,去年吃了芽麦的就有300多个家庭!副经理吕历舵为人表率,身先士卒,终年扎根工地。家里种的七亩麦子,只抢收回一亩多点。六队老职工周长绪,自己不识字,爱人却是个高中生,半年没回家,啥忙也帮不上,内心里很是惭愧。上个月利用倒班回家送送工资,他是拿了党支部开的“加班证明”才敢上路的。今年春节,理应合家团聚。山外的亲人,大年三十眼巴巴盼到正月十五。有位叫吴燕的女工,带着孩子,从宝鸡找到马蹄湾工地。开山放炮的吼声中,她看到了丈夫的身影……

1993年6月,西铁一公司的建设者们以1230万元的月产值告别了百花吐艳的五月。

工程钻孔将要全部完成;隧道掘进已突破任务的一半;累计成洞达到1023米。

铁军长缨在手,何愁缚住苍龙?190公里,永远是热烈、奔放而雄健的。

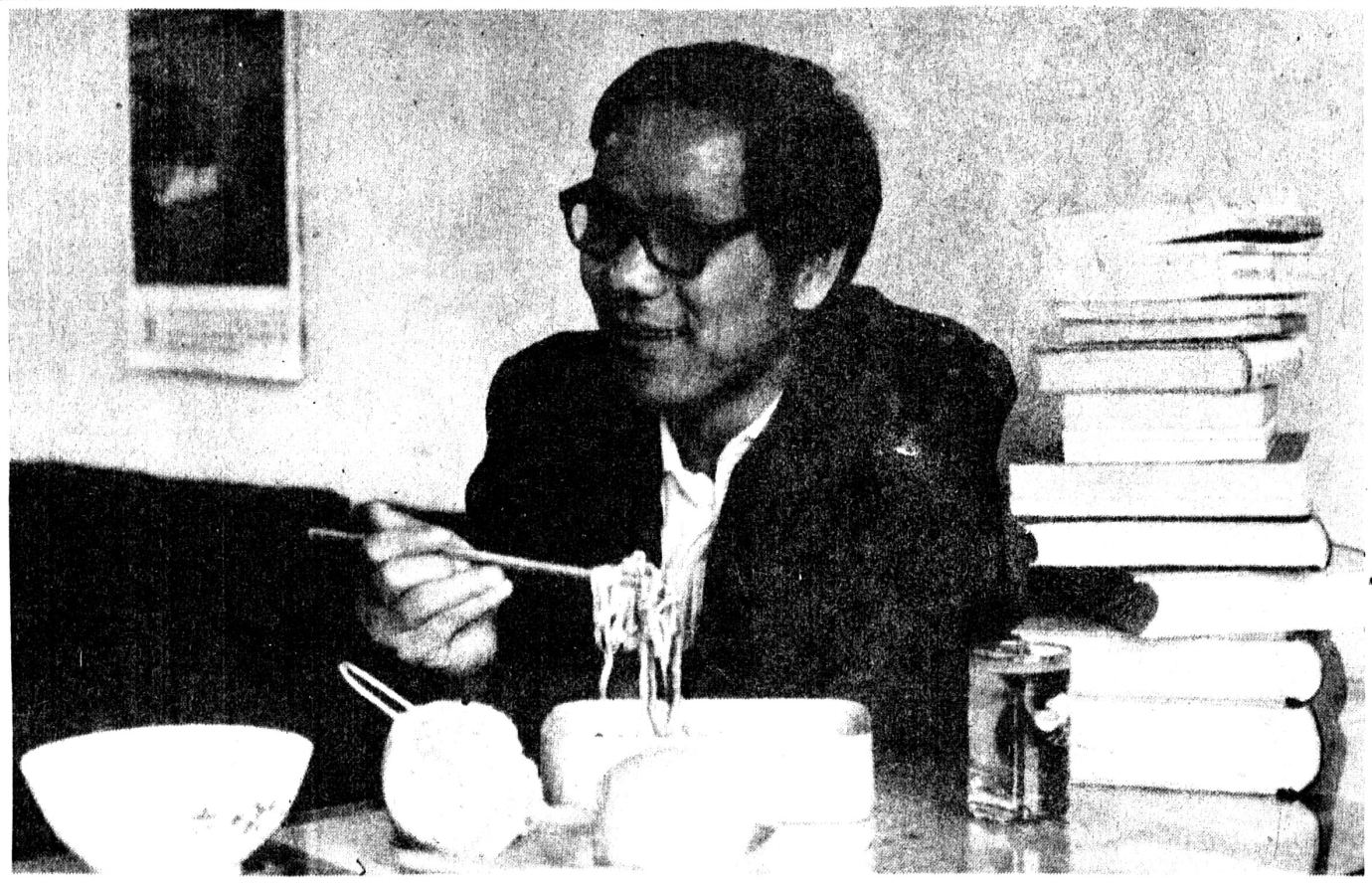

抢险工地

行作岗 摄