李建宁

一个春日的下午,我叩开了古城西安南郊某高干住宅院的一个神秘的铁门。为我开门的主人,是一个腰板很直、脸色红润的高个老人。他就是20多年前显赫一时的政坛风云人物邱会作。

邱会作穿一件深蓝色中山装,灰裤、黑布鞋,穿戴整洁严谨,头发有些灰白,齐齐地向后梳着,行走间仍不失当年的军人风度。

“我是本地××报的记者。有朋友让我来看看你!”见他对我反复打量着,便作了自我介绍。

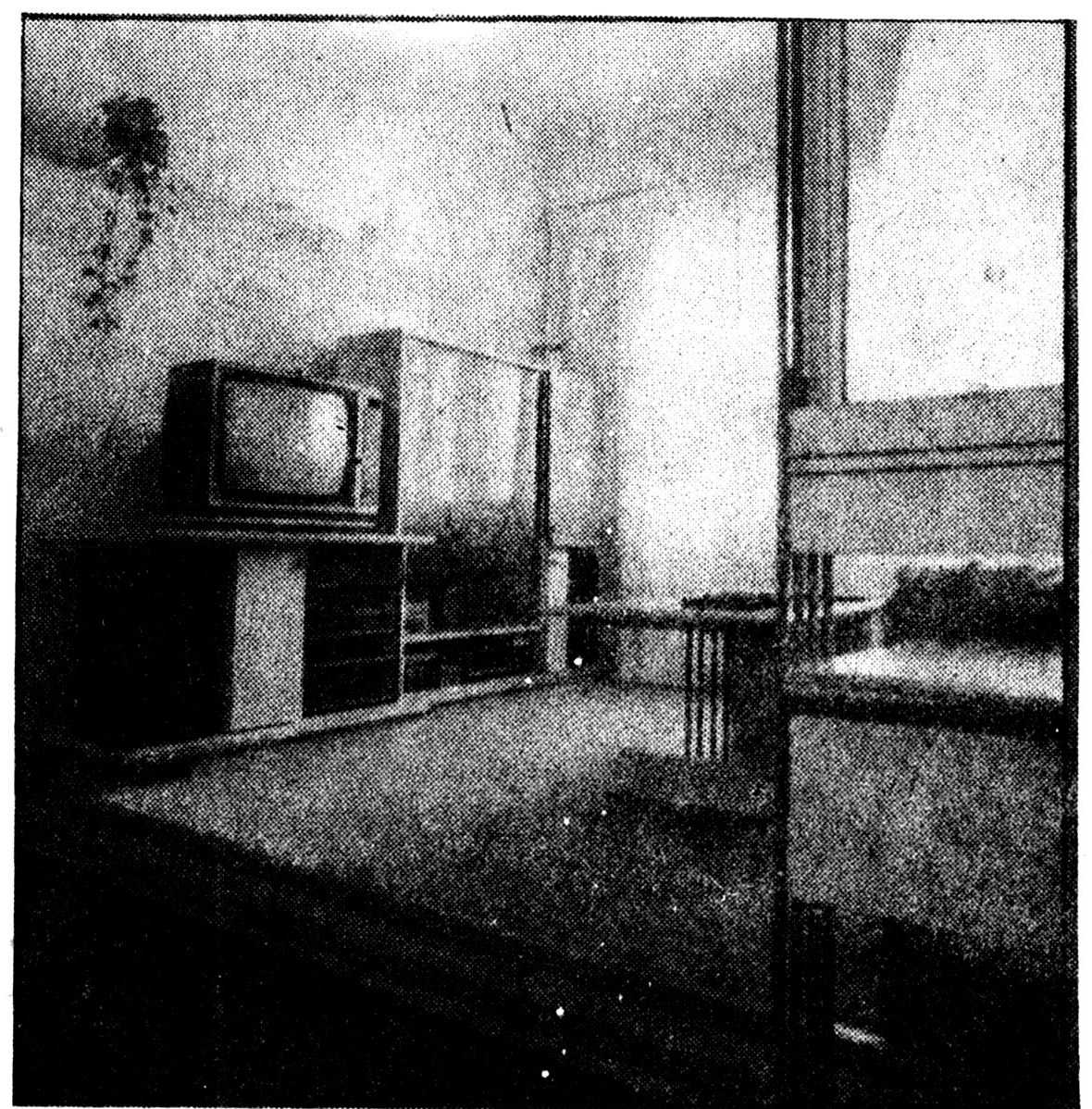

今年79岁的邱会作和老伴、小保姆住着近百平方米的“高干楼”。我环顾室内,摆设比较简朴。在我们坐的客厅里有一台盖布的彩电,几张木扶手沙发和木制普通茶儿,没有地毯,没有空调。靠西南墙角有一张大写字台,桌面上摆着几枝毛笔。邱会作告诉我,他比较喜欢书法,两年前还在西安市老干部大学学过一段日子。现在在家中时常舞文弄墨练几笔。不过他不轻意将“墨宝”示人。写字台对面的墙上挂着两幅大大的“寿”字,似乎表达了他的另一种生活观。

茶几上放着一大叠报纸,我随手翻了翻,有人民日报、参考消息和当地出版的西安晚报。他说,这是他订的,平时就看3份报。每天看报、写字、和同院的老人聊几句天、看电视、新闻、写他的回忆录,成为邱会作晚年生活的主要内容。有时,他便走出神秘的家门和同院的老人们在活动室杀几盘棋,打打纸牌。每月由有关部门发给相当数量的生活费。但他仍抱怨:出门没有小车坐。

正说话间,他老伴胡敏和小保姆买菜回来。胡敏今年75岁,但看上去约有60岁模样,显得很精神。比起邱会作,胡敏则显得客气多了。她见有客人,便端来橘子、瓜籽、茶水等,热情地招呼我用,邱会作见老婆回来了,便打了声招呼起身钻到另外的房间去了。

胡敏倒很健谈,也似乎不忌讳什么。她拿起我递给她的微型采访机说:“×××同志,今天我很欢迎你来我家采访。请让我先为你唱一段我们当年唱的行军歌吧!”她动情地唱着,我知道只有那一段岁月对她来说才是光彩而难忘的。她告诉我:她出生在西安市东关,小时也是穷苦人出身,吃过救济饭。十几岁时便参加了共产党,并在军队中由卫生员到高级军医干了几十年,有一手过硬的好医术。邱会作被捕判刑后,她也因“敌我矛盾”被关了10年,在陕西大荔某农场劳教。出狱后便落户西安。刚出来为找份事干,“同时增加些生活收入”,就申请办了个个体医疗门诊部,没多久便被有关部门给查关了,理由是她还不符合个体开业的有关规定。

1990年,胡敏及邱会作从西安市新城区搬到南郊后,她又四下找人,后在省政协、人大等部门有关人士的帮助下,正式补办了个体行医执照,取名“胡敏诊所”,就设在她的新居的一间空房里,正儿八经地干上了个体户医生。我问她为何不在街面上选个门面房、挂个牌子呢?她忙找出她的“开业执照”说,反正我有证,在外开业病人当然会多一些,收入也好,但房租很高。何况我家中也有空房,只要诊病好,不怕地方背的。

胡敏特别热情,采访她时一会又为我找书一会又为我找有关证明。但当谈到邱会作时,她则显得有些激动:“你们不要找他谈,免得胡说,让在外地工作的几个孩子看到报道骂我们。”“人家李作鹏出来啥也没说,啥记者、作家也不见,鱼安水安的。”看得出来,胡敏对邱会作“管理”甚严。我告诉她,过去的问题,人们都知道,至于未披露的“秘闻”之类,我也没多大兴趣去挖。我只是想写点当年高高在上的显赫人物,今日转落民间的生活情况,当然包括你民间当个体户医生的事。她未提出反对意见。我问起邱会作的身体情况,她说,你别看他外表似乎很好似的,其实病很多,“经常拉到裤里,让人收拾半天!”邱会作和胡敏生有5个子女。老大当年寄放江西后病故。现在子女分别在北京、石家庄和杭州工作,有的已出于某种考虑,改了姓名,不过逢年过节慰问信少不了。有时子女也转道西安看看他们。

我们扯的时间很长了,我起身告辞。我去向呆在另一间房子里的邱会作打招呼,推门一看,邱会作正坐在一张木桌前,桌上放着四行依次洗好的扑克牌,他似乎正在独自推牌玩。在桌上,我看到了一本厚厚的手稿,上边一页已写了一半。我想这可能是邱会作本人写的回忆录吧?我打算拍张照片,但邱会作未作答应。我只好放弃。

选摘《青年人报》