文/翟龙

“幸运运幸”,“正良良正”,这是王正良在飘飘然、乐悠悠中镌刻的两方石印。

要说幸运王正良确实够之,育他的家乡为福水秀地,历代才子荟崒,近有吴晗、陈望道、冯雪峰,远有初唐四杰之一的骆宾王。养他的门弟久悠书香,爷爷父亲皆是小有名气的书法家。出义乌进上海来陕西,幸运的王正良又工作在西安铁路信号厂;工作逸苦、待遇好坏不说,那约莫30个平方厘米的铁路免票给他带来了莫大的好处。他双目读历史,两腿走天下,他每天有读书安排,每年有游览名山大川的计划,他走到那写到那,“羊毫一枝天下行,心雕一字勾魂花。”游乐山,去晚了,血阳西去,晚霞在天,守门人(实为馆长)正在挂锁,正良说;“慢,让晚辈一游。”守门人不予理睬,“咔嚓”上锁,转身便去。巧极,一纸从提兜里落下,王正良喊:“东西掉了。”守门人一笑,捡起,抖开,弹弹上面的土,原来是一幅书法,王正良轻描淡写,无问有答地说:“茫茫天涯路,有魏是一家,可惜有锋无刀,有形无骨,有字无情。”对方一惊:“你懂书法?”“略知一二。”“贵姓,何方人?”“不敢,姓王名正良,秦人。”对方又惊:“就是日本书家柴山抱海称之为‘雄浑秀逸’的王先生吗?”王正良说:“不敢不敢,小子徒有虚名。”随即门开,伴游,掌灯时分,二人来到馆长办公室,笔墨早有侍候,王正良也不推让,默思片刻,挥笔而就:“云霞迷九顶,翠竹拂尘襟。鸟语天梯引,清风栈道临。融融三水汇,落落大佛心。西蜀江天廓,海通何处寻。”书罢,不等馆长客套,便拂袖而去。

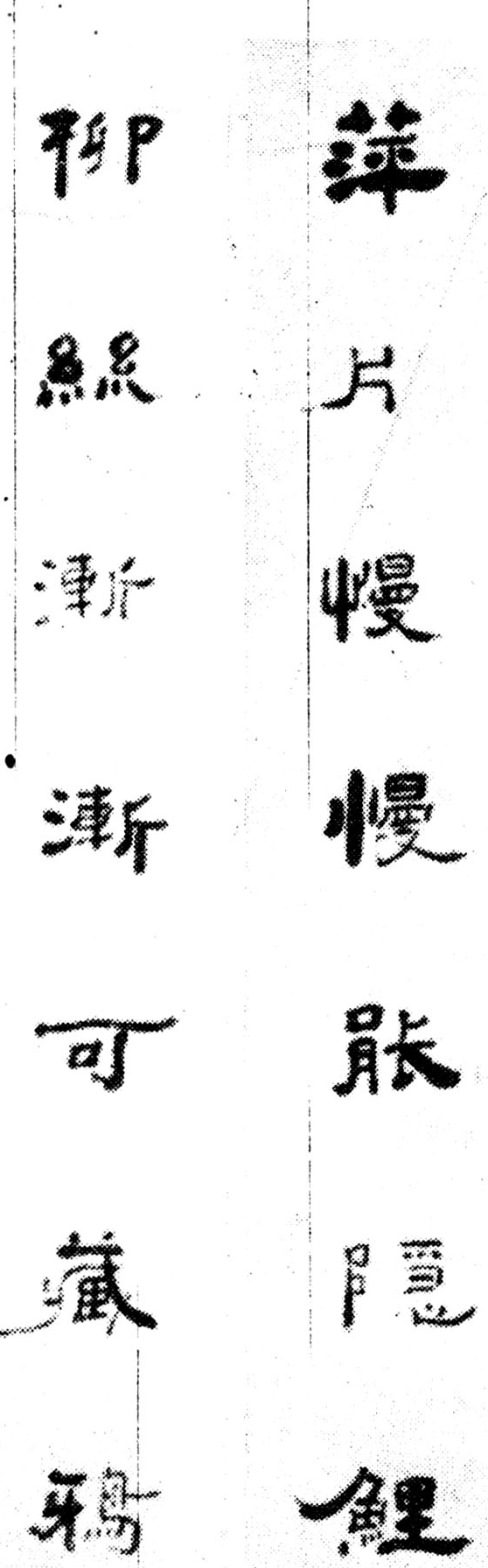

从7岁始,王正良至今已习字35年,他善各体,尤精魏碑行草,其魏变化莫测,且具有金石味。他的魏书有两种,一种粗犷,苍劲,气势,雄杰,另一种自然,灵动,秀美,清妙。

在书艺上王正良推崇传统,但他尊古而不泥古,所以他的字有古韵,有个性,有创造,有时代气息。

王正良历来主张功夫在字外,所以他苦读书且遍游天下,谈山、谈水、谈人、谈社会、谈历史。王正良以情感写字,激不起情感的字他不写,所以谈王正良的每幅作品,透过枯、湿、浓、淡、粗、细、方、圆的笔划你能看到喜怒哀乐的波动,能看到入世切俗之雅致,又能看到卫善嫉恶之张扬。

作为游侠的王正良,他一双脚在大千世界里走得很远,他的字走得则更远,走遍国内,走出国门,走到日本、南朝鲜、新加坡、美国,他的作品多次人选国内外高层次书展,西安碑林等十多家博物馆都存有他的勤石。

由云南腾冲出发,过猴桥友谊碑,黑泥塘出境后,就到了缅北克钦邦。过克钦山,渡伊洛瓦底江就到了仅只有不足十万人口的密支那。

密支那有着纯朴建筑风格、静谧和睦街容的市区,跨度面积却很阔,很大。沿江边一条主要大道,据说为当年英国殖民者修造,柏油路面已随处可见有坑洼破损,却笔直笔直,加之不时有招揽到顾客后“嗒嗒”奔行的古式四轮马车,由缠头巾深目黑脸的印度人执辇,便依稀使人嗅看到当年英帝国残留的那份古板、矜持和垂暮败残。然而路两边尽皆是郁绿参天的古树;踞道路很远的居民住宅,高不过两层,且无一用砖石水泥,都是同一模式的乳白或咖啡色木板结构,庭院间草坪、绿树相连,荔枝果实累累,笆蕉金黄成串,西瓜般大小的菠萝蜜,古怪地攀附在树干间……其情其景,使这儿绝非象人们意念中熟悉的一般城市,而是象江畔一座纯天然性质的城市公园。

众多熠熠辉闪的缅寺金塔、气势恢宏的基督教教堂以及弯顶上高悬新月的清真寺,给城市静谧中更染出神密色彩。在吃住落脚的云南会馆,见庭堂内烛焰闪闪、香烟缭绕,供奉有蚕眉红脸的关帝塑像,庭柱左联日:“同德同心发扬正气”,右联“体仁体义光大洪门”,横匾赫然书“密支那洪门总社”;在当地规模最大的安多逊佛寺,气势宏阔,香火鼎盛,有幸被引人塔体下密室,更见一玻璃龛内,一人高玲珑玉塔上,有佛教至宝“佛牙”,周围上下,竟难以数清,缀满着闪闪放光的不知多少颗猫眼、红蓝宝石和价值连城的绿翠……不用介绍,也可以看出,这里除军政府、各派政治或武装势力外,更是宗教组织和帮会的天下。

遍走密支那,除寥寥有几家作坊式汽水厂、汽车摩托车修理厂外,见不到有任何可称得工厂的建筑;因此在街上见到的,除懒洋洋悠闲走、坐的居民,骑一种用自行车改制的古怪样式的三轮车揽客挣钱的印度、巴基斯坦人外,就只有遍街皆是却规模都很狭小的商铺。所卖物品,除纺织品、服装、日用百货及食品外,千篇一律,尽都是在大小不等的玻璃橱内,摆各式花样的金链、钻戒、玉器玉雕和翡翠戒面。其它商品,百分之八十以上是中国货;唯缅金、玉石和翡翠,是当地特产。