文/晁高流

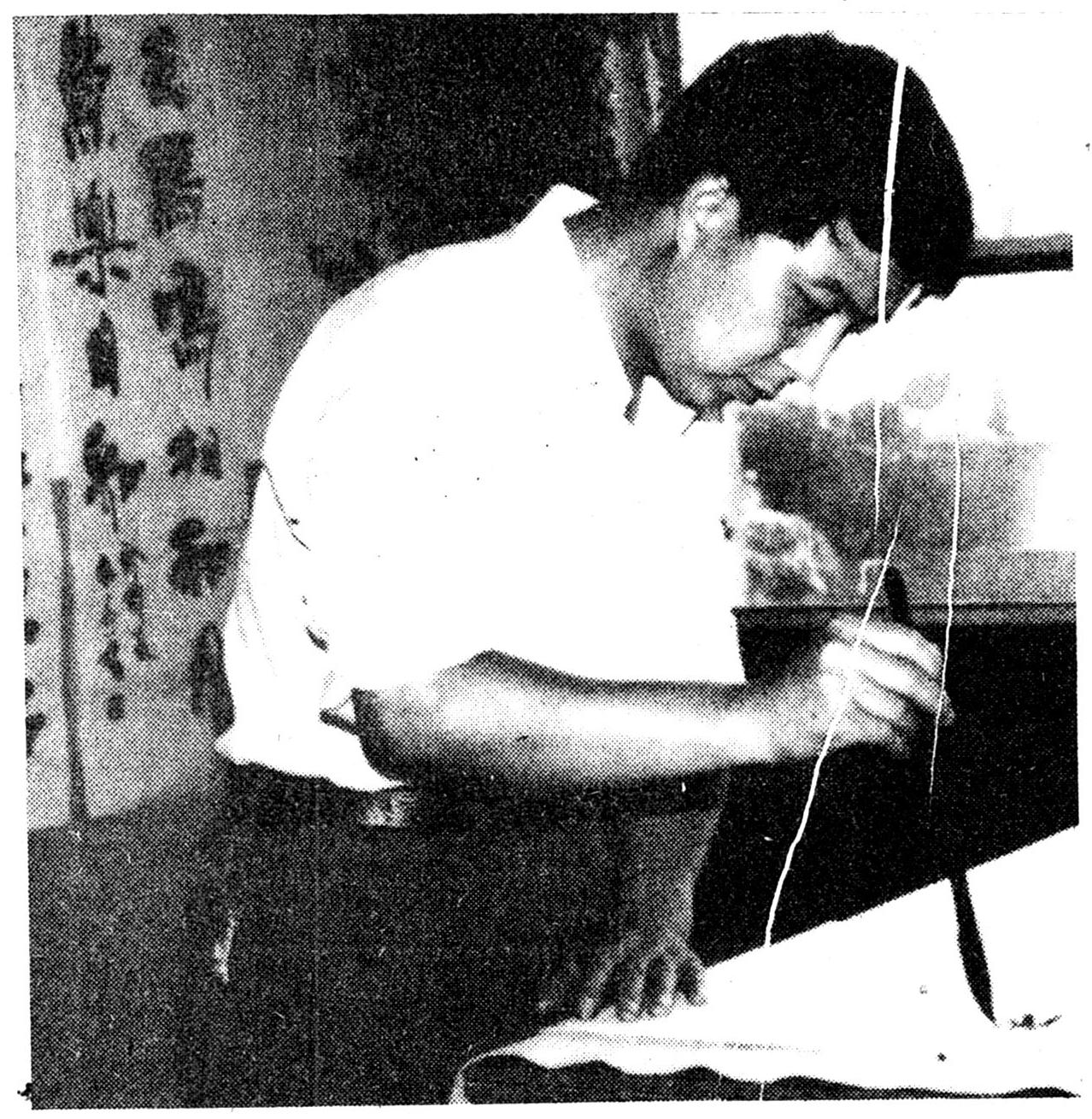

夜深星阑,红岭厂办公楼一间室内灯火透亮,这是忙完全天公务的杨永辉同志正在习书练字。十余年来,不管他是当干事、科长,还是厂党委副书记,夜晚都是这样度过的。

早在永辉上小学时就喜欢上了大字课,酷爱描红。他从柳体人手,转习欧、颜,以楷书见长,为以后的发展打下了坚实的基础。青年时真、草、行、篆、隶、魏、美术、绘图字各体样样不差,又兼习花鸟山水国画、版画、风俗画。持之以恒的苦练,使他的书法长进很快,虽然也在各类大赛中获奖,但为终不能创出个人特色而苦恼,于是研习愈加勤奋。

八十年代初,他专攻汉隶,兼蓄周秦汉魏碑刻营养,在大量临摹《曹全碑》《史晨》《泰山经石峪》《孔庙》等碑帖的基础上,练就了一手飘逸圆润的隶书。与友人切磋书艺当中,他逐渐发现自己的字写得过于刻板,绘图味较浓。同道送给他一本《石门颂》,他爱不释卷,苦读摹练,一年后悟出:书道酬勤、贵在出新。仿古不化,亦步亦趋到头来脱不掉古人的巢臼。王献之练字不是讲究:介人有个人的形体吗?后来,他看到解放军画报上夏湘的变体隶书深受启发。永辉日不甘食、夜不寝寐,反复琢磨,随将行书技巧揉进隶体。在书写中他留蚕头吞燕尾,把横笔中间和口部横折夸张上翘,曲变为硬折,改传统的右重左轻为左重右轻,对斜平衡,逐步书写出一种风格独特的新变隶。

在繁忙的领导岗位上,练字只能抽挤业余时间,除夜晚外,他养成了见缝插针的习惯,如出差坐车,他用手指在座椅背上比划;车站侯车,他在地上用树枝描摹。千百次地揣摩,使隶、行笔法结合得天衣无缝。这种字写出来方圆相间、刚柔相济;似行云流水,潇洒俊丽;如虎跃龙腾,活泼苍劲,真个严而不拘、松而不散、疏密咸宜,在全国书法大赛中得到行家首肯。杨永辉同志曾三次捧回大奖,四幅作品被四川广东甘肃河南等省艺术部门收藏,三幅作品被编入选集,另有二幅被作为礼品赠送给美国友人。

艺无止境,在拓宽视野的同时,他钻研工业美术,与人合著出版了《工业设计》一书,被定为工大学生教材,自己也获得工艺美术师职称。业余时的刻苦,为他赢来声誉,先后被吸收为中国美协陕西分会会员、中国硬笔书协四川分会会员、陕西工业设计学会会员、周原书画研究会常务理事、华县书画家协会理事。

杨永辉同志利用业余,对书艺苦苦追求,已年近不惑,青春献给了墨海,墨海回报他的是艺术青春。

(说明:本报8月28日4版中下位置书法作者为杨永辉,特此说明)