(报告文学)

文/杨牧之

叉河夜话

早晨九点出发,整整走了八个小时,到洋县时已经下午五时了。“陕西朱鹮保护观察站”是87年年底建成的,共三层,很漂亮。在这里我不但见了先我而来的史东仇,于晓平二位,而且还见了朱鹮站站长路宝忠。路宝忠,中等身材,谈吐儒雅。出于职业习惯,我急着向他采访,他笑一下,说,你不是要到观察点去吗?等你回来了咱们再谈吧!

在三叉河朱鹮观察点,迎接我们的是一个名叫赵子厚的青年人。赵子厚神态憨厚身材魁梧。这天晚上,我从他那里得到许多有关朱鹮的鲜为人知的故事。

“听老辈儿讲,”他说:“四十年代五十年代间,我们这儿朱鹮有的是,有人猎杀过,煮肉时有股腥臭味,汤上漂着一层红红的油,”谈到这里他勉强地笑一下,很不好意思地解释道:“那时我们这里的人还不懂得它有多珍贵,现在知道了!”他接着介绍:“朱鹮是1981年发现的,发现它的人叫刘荫增,当时林业局抽了四个人帮他搞管理,其中就有我,还有一个你认得的,就是我们朱鹮站站长路宝忠。那时条件很苦,朱鹮一拍翅膀两道梁就过去了,我们就得跟着撵。人没有膀子,飞不成,硬是靠两条腿去追。好在它飞不远,二十里三十里的,待我们在水田边找到它,它早吃饱了正打盹儿;我们不能惊动它。它在哪儿过夜我们也只好就在哪儿过夜了。天明了朱鹮朝回飞,我们再追回来,那时常常是早晨吃一顿饭到天黑透了才能吃那一顿。只要朱鹮飞动,再大的雨我们也得去爬坡!”说话间于晓平进来了,默默地给我们发了烟,燃着,坐在一边听。

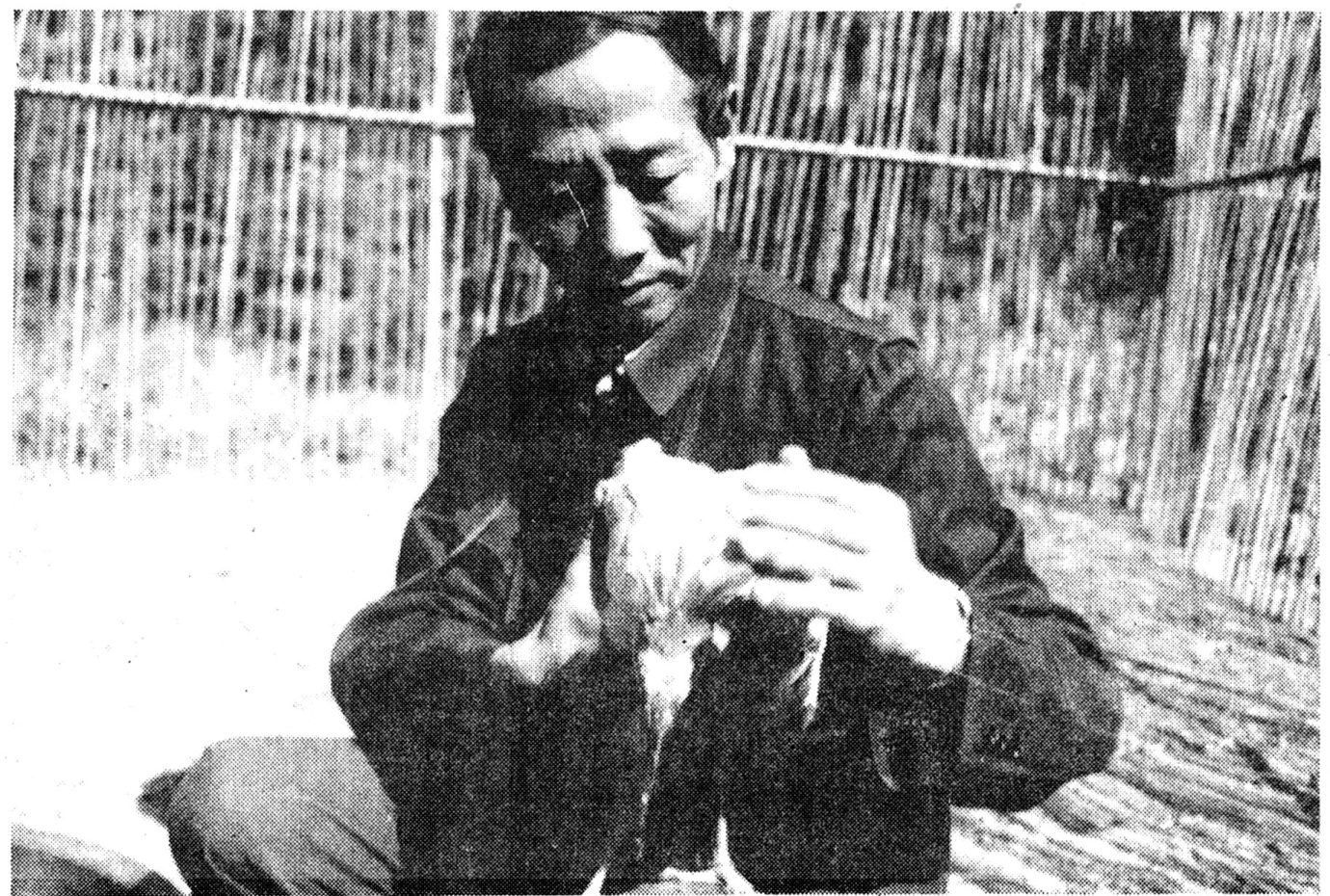

“去年五月份,小鸟飞羽长齐后,夜晚掉下巢来了,因为它已经会滑翔了所以摔不死。树下值班的人听见动静,跑来向我报告,我让全部人员出动,打着手电找。找到了怎么办?天黑,送不上树,我只有把它抱回观察点。怕它冷,地下铺上被子,周围再围上被子,又怕老鼠咬,人守着,眼睛一眨不眨一直守到天放亮!”

“嗬,太辛苦了!”我说。

“辛苦啥?”他不以为然:“人家曹站长是领导,一年要来七八趟,哪趟来了不上山?上得山来与我们吃一样的饭,睡一样的铺,逐项检查安全措施;领导能够这样,我们就更没得话说。”于晓平接着说:“这里海拔高,种不成菜,吃的全是山外背上来的,条件确实差,反正为了朱鹮,干部也好,职工也好,再大的苦也得咽下去。”李子厚二拍大腿:“那年两个工人枪杀了三只朱鹮,你想我们当时的心情,难过得哭都哭不出来!消息震动朝野,最后林业部都派员下来了,省公安厅、地委县局都出动了,很快就破了那案子!现在群众警惕性高了,来了客人立即给说:朱鹮,打不得!”

晓平说,是的,这儿群众过年连鞭炮都不放,怕把朱鹮惊走了。

这一夜,我翻来复去的睡不好,我焦急地盼着天明,天明了我们看朱鹦去!

我们看朱鹮去

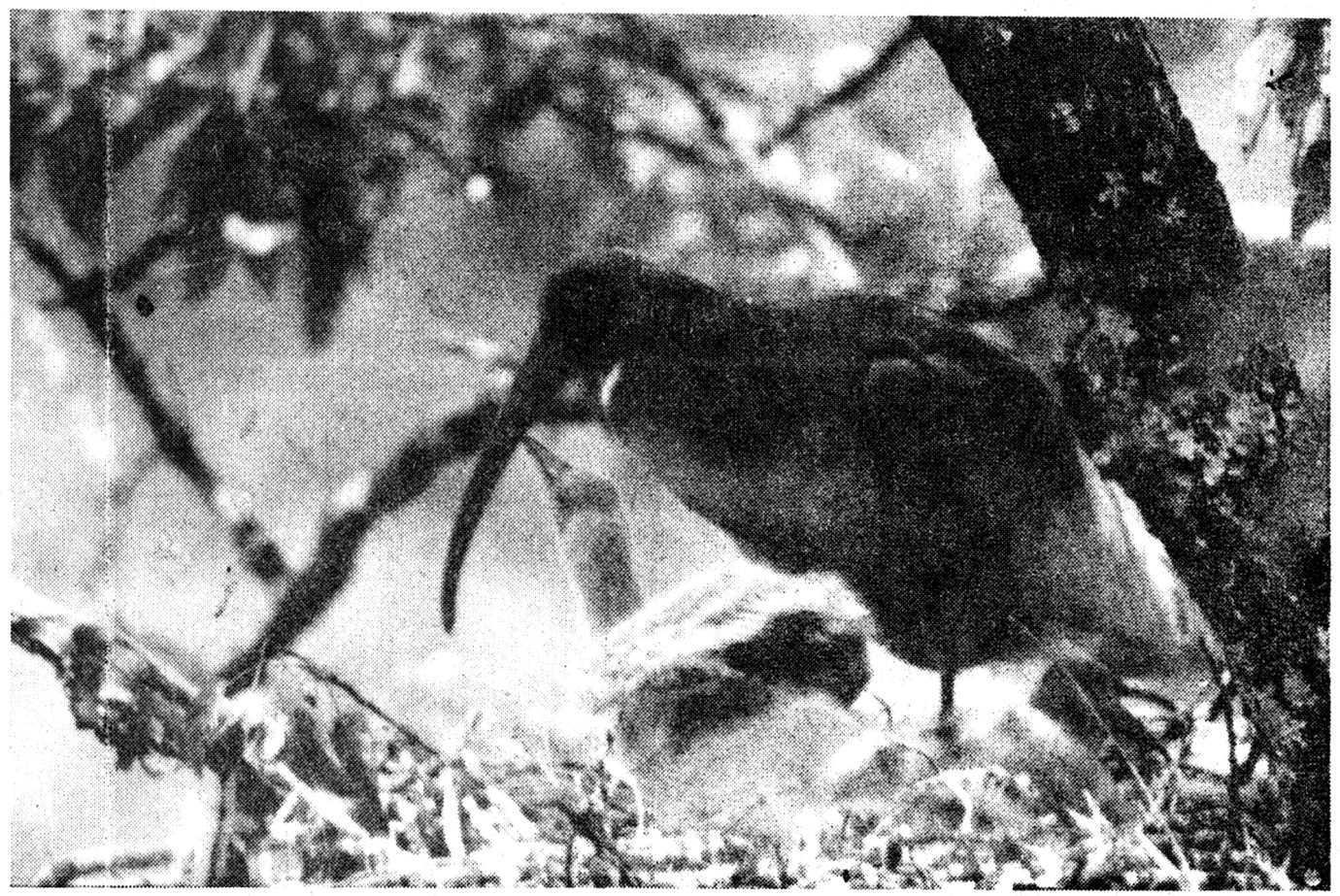

朱鹮的巢筑在山坡一棵高大的树桠上。我们沿一条隐蔽的小径绕到坡高处,那里就着山的高坡斜搭了一间茅庵,茅庵里仅能容下两个人。一架单筒高倍数望远镜架在当地,对准了下面的鸟巢。我凑过去望,终于看见朱鹮了:这是两只多么美丽的鸟儿啊!她使我想到美艳绝伦的少女,着一身洁白的华羽,亭亭玉立;她的头上戴着王冠,神态娴雅而又庄重,洒脱而又轻盈。每当她展动翅膀,便把两片红色的云霞展现在我的眼前,使我大脑充满暇想……

巢里有一只幼雏。只有老鸟飞来时,它才抬头把细长弯曲的嘴巴伸进老鸟的食囊里索取食物。每当这时,守在庵棚里的观察员就在记录本上记下:老鸟喂食第×次。我翻看了那本记录,上面印着:巢鸟卧位,喂食几次,大便几次以及各种行为的时间!观察员的眼睛一刻也不能离开鸟巢。山上水漉漉的,庵棚很潮湿。我问值班员李志和:

“晚上也值班吗?”

“值班。”

“一晚上给多少钱?”

“一块钱。”

一块钱,这是城里孩子们买一根雪糕的钱。夏日,山上蚊虫叮咬;初春,雨雪交加;他们舍弃舒适的凉床和火炕在这儿守长夜,仅仅是为了一块钱吗?李志和说:朱鹮是吉祥鸟,我爱它,我来站上工作,乡亲们都很羡慕我。我不为钱,要是为钱我就不来了。我家里现在还存着二千多斤稻子哩!

路宝忠和他的伙伴们

回洋县朱鹮站的当天晚上,站长路宝忠来了,谈话当然仍是围绕朱鹮展开的……

路宝忠本来是学林业的。毕业后分到了林业局。81年2月,单位里有一个到西北大学进修的名额,路宝忠去了。三个月后,他回到洋县时,正值刘荫增在洋县发现朱鹮,局里抽人帮助刘荫增工作,林业局就把这个任务交给了路宝忠,还把王跃进、陈有平、赵子厚三个小伙子交给他带着。从此他们就和朱鹮结下了不解之缘。当时首次发现的朱鹮巢区在八里关姚家沟。他们住在群众废弃的破房子里,外面刮大风,里面刮小风;外面落大雨,里面滴小雨。每当这种时候,刘荫增就给四个青年讲朱鹮,讲保护朱鹮的意义。已经50多岁的刘荫增和年轻人在一起过着断粮断菜的日子。山洪暴发,他们被困在山上;头发长了,自己用剪子剪短;衣服破了,自己拿针缀连;自己打柴自己烧饭。从姚家沟到菊家坪觅食地,要翻一座荒山,刘荫增坚持着非要跟他们一起去跟踪。50多岁的人怎能和20多岁的小伙子比呢?漫长陡峭的山路上不知留下刘荫增多少汗水!路宝忠看在眼里,想,人家专家都能这样,我怕什么?从81年到83年,他们在山上整整待了三年。84年上半年,小伙子们有点泄气了:上面没经费,要时给一点,不要就忘了。老百姓见到他们就说:看鸟鸟的来了!县城里的人见了他们也说:看鸟鸟的!把他们当稀罕看。老同学见了还给个面子,说:“你们的工作很伟大,朱鹮国际上都出名哩!”人家是口中不说,心里瞧他们不起。一个“看鸟鸟的”,能给别人什么好处呢?

85年4月,三叉河巢区的朱鹮产了四枚蛋出了四只鸟。根据经验,这种情况一般只能成活三只幼鸟——亲鸟的采食满足不了四只幼鸟的生长需要。怎么办?当时巢区又是风又是水,一片泥泞;即便人工投食,亲鸟喂食也不方便。于是通过电台联系,联系结果决定抢救。树高20多米,又粗又滑,人上不去。想了许多办法,最后把一根长树杆搭在树的侧枝上爬上去了。树上的人既怕摔了人更怕摔了鸟,谁不捏把汗?待把雏鸟取下来,天已经黑了。又不敢将雏鸟放到房子里,怕老乡的鸡给染病,只好决定在树下过夜。扯一块塑料布,裹一床被子,鸟就揣在怀里。天亮时雨停了,这才在树下搭了个帐篷,在一块半湿半干的小水田里栽了一棵树,做了个假巢。喂食时把雏鸟抱下来喂,喂完了再放回窝里,晒太阳。后来雏鸟和人厮混熟了,人一敲食盆,鸟就落在他们的肩头上。给这只鸟起了个名儿,叫“平平”,后来“平平”被林业部调到北京去了。那一年,窝里的四只幼鸟全部成活,王跃进却累倒了:鼻子出血不止,肝病和胃病都犯了。陈有平也得了胃病。90年他在汉中监护朱鹮时突然胃出血,晚上就昏倒了,结果胃切掉了一半,差一点就没他的戏了。他们常年在深山里钻,吃饭成了问题,有时钻进老林子,走多久也见不到一个农家,好容易遇上个冒烟的灶,无论如何也得把饭吃上。否则就得挨饿。挨饿事小,走不动事大。他们说:老乡,借你们的锅灶烧顿饭吃行吗?老乡说,我们要干活去了,农时耽误不起哇!

瞅着锅里的剩饭,饿极了,哪还顾得许多?就说:把你们那饭给我们吃点吧?

主人说不嫌弃你们就吃吧!

那饭稀得照人影,一人吃了一碗饭就没了。吃完了嘴一抹,匆匆再追赶朱鹮去了。

日本来的朱鹮先生

日本有位叫村本义雄的人,人家叫他“朱鹮先生”,就在我上山前不久的日子,他还到洋县来过。从他留给赵子厚的名片上看,在日本他的头衔不少:日本鸟类保护联盟评议员;山階鸟类研究所赞助会员等等。为了中国朱鹮,这位村本先生在日本搞开了募捐活动。他带领鸟类保护联盟的同事们上街搞募捐,到中小学作演讲。在他的感召下,许多日本小学生脖子上挂一个小木箱,上面写“为中国朱鹮募捐”。村本先生把募捐到的捐款150万日元先后寄给了陕西省野生动物保护协会,用来拯救朱鹮。今年5月10日,他在东京开会,又号召国民为拯救中国朱鹮赞助。这次来洋县,他见到了朱鹮。也是爬了三十里的山路,和我走的一样的小径,蹲在李志和监护的那个窝棚里边观察边拍照。当时他很激动,眼睛直勾勾地盯着那对安祥的鸟儿发呆。他说他已经23年没有见到野生朱鹮了。他举起照相机不停地拍着,换胶片时手都在抖,结果不到半小时,6卷胶片都叫他“连拍”完了!

村本义雄在日本只是一位极普通的国民,却对朱鹮有着特殊的感情,他研究了一辈子朱鹮,亲眼目睹过日本朱鹮绝灭的过程。这样热爱我们的国宝朱鹮,不仅是村本,日本天皇也是这样。1993年日本天皇来中国,谈话中还专门提到了朱鹮的保护……

90年我国朱鹮专家访问日本时,天皇的女儿一定要听中国专家讲朱鹮,1962年毕业于西北大学在陕西动物研究所负责朱鹮保护工程的史东仇先生,便在山階鸟类研究所给他们讲了一课,讲了中国人如何保护朱鹮这个国宝的故事……

朱鹮!朱鹮!朱鹮!

朱鹮牵动了多少人心丨当林业部保护司司长江洪听说老鸟取食不够,无力饲养巢内幼雏时,当即决定建立固定的投食田,并且拨了专款。陕西省副省长徐山林来到了饲养场发现设备不配套,他便抓住了这问题不放。他仔细观察了笼养朱鹮的生活条件,说:笼舍里应有类似自然的环境,要有草皮,水池要大些……

朱鹮站这个饲养场,把野外救护回来的9只朱鹮分别养在7只铁笼内。负责饲养它们的,一位是从上海动物园请来的专家何宝庆先生。50多岁的何先生养了一辈子鸟,积累了十分丰富的经验。一位是年龄只有23岁的技术员席咏梅,是西北大学的毕业生。朱鹮送进笼子后,因环境突变,烈性的鸟便撞伤了。接到消息时,洋县的父母官舒含芬正吃饭,他把饭碗一推,不吃了,急忙跑到饲养场察看,一进门,席咏梅正难过得在哭哩!

那年发生误杀朱鹮案件,县长潘光大和侯书记不是连夜研究破案的事吗?单就洋县县政府负责人而言,从1981年开始,主管朱鹮站的县长就有杨万培、段林生、舒含芬、李余德四位,只要是汇报朱鹮的问题,他们总要站出来说话,在会议上强调,有必要时还印发文件。为了朱鹮,他们的确是花了大心血的!而我们野生动物管理站的站长曹永汉,恰如一位后台总监督,每一个环节他都得看在眼里、记在心头,生怕稍有疏忽就造成无法弥补的损失。他说:“我们是一张绷紧的弓,每时每刻都松不下来。”

采访结束时,我不觉感慨万千!泱泱东方大国,连一个饲养场都要国际援助吗?在饲养场内,就连个照像机,望远镜也是外国援助的,这真叫人想不通。但愿我们的国家和所有的人,为朱鹮这只吉祥鸟多作一点贡献!请大家别忘了它——朱鹮!