走到门口,看防盗门四周没有门铃,就用手拉动铁门,让它发出响声。一位中年女人便开了门,问“谁?”我说“我”。就听见石国庆在里面说:“是周矢,约好了的。”

走进大门,国庆引我在客厅里就座,采访就这样开始了。

认识石国庆时间长了。那是1981年夏,还在《西安工人文艺》杂志任副主编的徐剑铭在长安县办了个职工作者笔会,委托我看与会者们的小说散文初稿,为期三个月。那个会,石国庆也去了。那时只知道他是西北大学的老师,演了个独角戏,自称是王木犊,剧名好象叫《秦腔与歌舞》,说西安人王木犊与妻子四川人“李幺妹”为看秦腔还是看歌舞喋喋不休的矛盾争吵,很逗人,很风趣,还得了奖,中央的大人物接了他去,让他专门演过两场,从此一举轰动了中华。徐剑铭给我介绍他时,说:这位是石国庆,就是王木犊,是这次笔会曲艺组的组长。于是我们第一次握手。在我印象中,石国庆是个不太爱说话一说话慢腾腾甚至偶尔还有些磕巴的显得腼腆的中年男人。因为不在一个组,接触本就很少,似乎他又有什么事,会期没到就提前“逃离”了,因之印象并不深,只作过一次时间不超过一小时的“长”谈。就在那次知道他属蛇,和我同龄,到今年该是五十二岁了,算个半拉老头儿。那一次他还说到了独角戏的突破问题,似乎还有些苦恼,我也就说了些诸如要幽默不可油滑要脱俗不可庸俗之类的人人皆知的所谓“真知灼见”,仅此而已。之后,大家的接触就少了。开会常见面不过点个头握过手寒暄几句而己。

去年底,我们的报纸要改大报,头儿吩咐下来,让我采访“王木犊”,写一篇大一点的纪实。正巧,这之前我家中有事,求石国庆帮忙找一个他认识的权威人物,因此,知道了他家与我家原来只隔一条街,步行不过十几分钟的路途,于是去找了三次,总算找到他。他却很忙,正给陕西省广播电台主持一个叫《谝闲传》的专栏,刚刚创办,是一个现场实况报道之类的节目,一周三次或者四次,全是热点题目,此如交通警察头儿与出租汽车司机的对话,老百姓给省长市长出个好主意之类,还允许听众往现场打电话干扰,电话也实况转播,等等,他说他实在抽不出时间来:“受人之托,终身之事。我已给人家答应了,就得办好了才能退出来,确实忙得一塌胡涂,只好对不起你周矢了。”采访于是不了了之。也就在那天,我认识了石国庆的夫人王雅丽,知道她并非四川人“李幺妹”,知道是一个地地道道的老陕,也知道她还是一位大学毕业生,与石国庆其实是同学,都是学石油化工专业的,当时在西安市绝缘材料厂一个车间当车间主任,还是位高级工程师,又是一个实实在在爽爽直直干脆利索的家庭主妇。结果,她也拒绝了我的采访,说王木犊是王木犊,王雅丽是王雅丽,王雅丽不是王木犊,“难道连这个你也不明白?”她说。

现在又要采访他了,给他打了个电话,正巧人在家,就约好了晚上去采访。新闻联播一完,骑自行车十分钟,他果然在家等我。相见之下,觉得他虽在中央台连露了几次脸,人却没变,还是那一副腼腆,说话仍偶有口吃。问他最近在干什么,说,今年在忙着拍小品。那则有名的《开会》,中央台在《人间万象》节目中已播放过一次,后来《综艺大观》的苏导又要,又录了播了一次。就是他忙出来的成绩。

石国庆说,排这出《开会》,纯粹是一次初缘巧合。省上搞小品比赛,他应邀当评委。事前,评委们借了剧场的一个办公室开会讨论评比原则。诸评委刚刚坐定,会还未开始,办公室的电话铃响了。接起来,说找一个剧场的职工接电话。开会的人如王愚等年龄都比他大,只好由他去叫人。人叫来了,没想到一个电话竟打了40分钟,说的全是家长里短。借人家的办公室,诸位评委不便干涉,一个个只好规规距距地静听了四十分钟电话报告。石国庆就想,中国人爱开会,凡事都弄到会上去,大小领导见缝插针做报告,哪管听众听不听,回来就以此为题写剧本。一写,写出五个角色来,一时到哪里凑这许多人?就搁下了。这是年初的事。到六月,西铁文工团弄了个小品请他去说意见,他就说,我搞了个《开会》。文工团的人听了,喜出望外,立刻派人骑了摩托车拿上他家的钥匙去他家取本子,让国庆在那里坐等。取来了,一致说好,于是组织演员,当晚现排,排了一夜,就成了这出戏。后来全国职工调演,西安铁路分局文工团就用这台小品参加比赛,结果荣获榜首,一下子就打响了。获奖之后,先在中央一台的《人间万象》专栏播,后来又换了三个演员,西安市话剧团的杨磊,铁路文工团的石福宽,加上一个“句号”重新录像,又在第74期《综艺大观》播,结果小小轰动了一下,见人都问他:你“王木犊”改演小品了?

“王木犊”为什么不演独角戏了?他说:长时间囿于王木犊这样一个角色里,天天时时想突破,真的却很难。如果总把一成不变的“王木犊”交给观众,不单观众厌烦,连自己也烦。想来想去,想出一个办法,就是先离开原来的角色。跳出来,把道具、服装、表演形式、角色特征全变换一下,然后再来想想“王木犊”的缺陷,也许会得到一次“飞跃”。这么想,就这么做了。于是改演小品,一演就演了七台。算是今年的成绩。最早的一个是《下棋》。是在政协代表会上和西影的著名演员孙飞虎一起合作演出的。孙飞虎还演蒋介石,石国庆演一个士兵,两个人下棋。士兵的话句句击中蒋介石的要害,让这位委员长哭笑不得。比如士兵是临潼人,说他了解委员长有半夜爬山的习惯,好多人都找不到委员长,“蒋介石”一尴尬,喜剧效果就产生了。后来又与西安市话剧团的著名演员张克瑶演了一台《劝架》,张克瑶仍演毛泽东,石国庆演陕北的一个老乡房东,市话剧团的李芳演房东大嫂。两口子吵架了,找毛泽东评理,毛泽东清官难断家务事,怎么也评不清谁是谁非。还有三台戏,是《谁伺侯谁》,《大肚皮》和《算帐》,这六台戏都没有“王木犊”出场。有王木犊的一台小品,是《木犊与二奶》,就此一台。

正说着,王雅丽给我倒了茶送进来,说:“满屋子的烟,我给你们把门开开。”我就说我给你们照一张相片吧,我可是受人之托,带了照相机来的。石国庆就拿出一堆剧照来,让我在里头随便挑,我那架照相机便白带了。

我们继续坐在石国庆的客厅里聊天,不停地抽烟,偶尔喝一口水。我抽的红塔山,他抽的驼牌,谁也不占谁的便宜。电视机一直开着,27时,图象却极糟。我不识货,问他是不是“画王”。他淡淡一笑,告诉我是西安出的“海燕”。闲谈中,知道他已从西北大学调到西安市戏剧研究所研究部,是一个一般的知识分子,没当官,也没把原来的副教授职称“转换”过来。他笑着说,调动有一点难度,西北大学为此还上了校务会,会议结论是八个字:“同意调离,但要挽留”。于是校人事部便执行“挽留”政策,让他好费了些唇舌认真做了些“工作”。为什么调动?他说:“想在小品上写一点文章,搞一点研究。”已经发表过一篇文章,题目叫《品一品喜剧小品》,最近在写一篇叫做《喜剧小品实践论》的文章,长一点,大约有三万字,他一直感觉写喜剧小品的许多文章学究气太重,有些虚而玄,都是给“圈子”里的人写的。他想以自己的实践为解剖基础,把此类理论文章拉到一般读者亦即喜剧小品的观众中来,从小品的由来、界定说起,说到创作、导演、表演、效果,这篇文章准备年底交稿,“干扰小一些,多干一点自己想干的事。”他说,这就是他调动的目的。

问他调动还有什么“受益”,他笑了,连连摇头。房子没有,还住老婆的,两大一小,没有厅,就把一间大房改成现在这个厅,就是我们坐的地方。这果然是个“厅”,两张大沙发,一张三人的,一张两人的,还有两张单人沙发,我和他一人占据了一张。沙发的样式都不统一,墙上也没有任何装饰,除了一架挂钟,连挂历也没一个。24岁的女儿石雁在她妈妈的那个厂的情报室上班,回家住小间,他们老两口子住另一个大间。22岁的儿子石凯在一家广告公司工作,住姥姥家。调动的结果,工资倒比原来少了些。看看手表,已是十点半钟了,就起身告辞。石国庆和妻子王雅丽送我到门口,就说再见。没有什么客套话,就分了手。

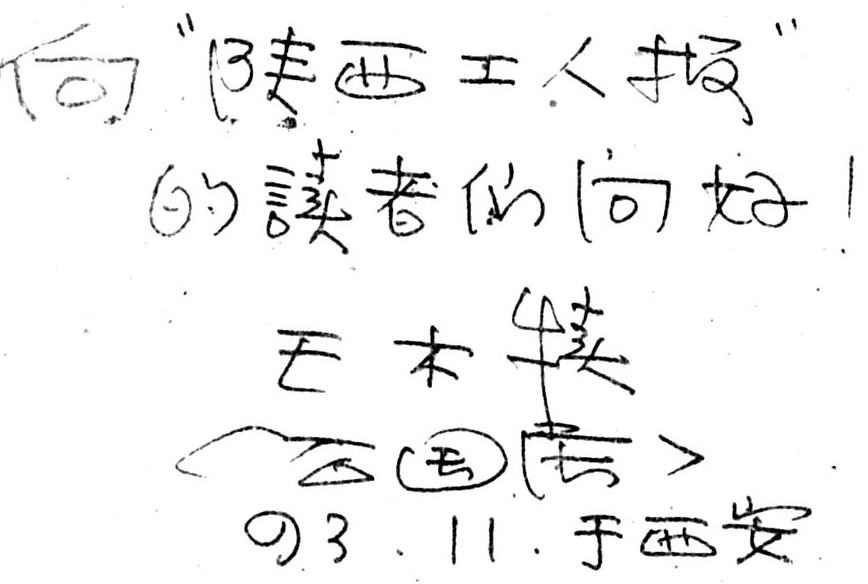

骑车回家的路上,才想起,忘了请他给报纸题字了。等写完稿子,还得再登他一回门。

顺便说一句,石国庆比十年前名气可大多了。他现在是中国曲协理事,陕西曲协副主席,陕西省文联委员,陕西省政协委员,一大堆头衔儿,还有人找他题饭馆的门匾哩。“这大概也是名人效应吧。我没题。我的字见不得人。”他自嘲地说。