田静

在秦俑二号坑左前角面积约1050平方米的范围内,埋藏着一支秦代特种步兵,即弓弩手。在此区域内,陶俑的布局是这样的:南北两个过洞各站立三排短褐俑,东西两个过洞各站立两排甲俑;中间四个过洞为跪射俑。每个过洞两行,共8行,每行20尊,共计160尊。在跪射俑旁还发现有铜镞及铜剑鞘头等兵器。

这些跪射俑头挽发髻,身穿战袍,上身及两肩著甲;右腿着地,右足与地面垂直,左腿弯曲,左足掌贴地面,左脚根抬起;右臂微曲,手半握,拇指上翘,左臂肘部抱于上腹前,四指微曲,拇指微翘,身稍左侧,双目向左前方平视。关于这种俑的名称,有人称之为“跪式背弓俑”,也有人称之为“蹲跪俑”、“跪射武士俑”、“蹲姿甲俑”或“跪射俑。”

跪射俑的姿态是武士的坐姿。《礼记·乐记》中有一段记载孔子与宾牟贾的对话,谈及一种歌颂周武王灭商的音乐舞蹈《武乐》时说,跳此舞的人“有时而跪,以右膝至地,而左足仰之”,文献中称之为“武坐”。这种动作与“跪射俑”的姿态是相同的。《三国志》中孙策说严白舆“能坐跃,劲捷不常”。由此看来,由坐而起,要行动迅速,必须经常训练,而其坐姿也有一定规定。大概就如同“跪射俑”的姿态,一条腿站地,一条腿离地,便于及时起立。

跪射俑的这种坐姿,是古代军事中一个重要的单兵动作。我们知道,古时的单兵教练十分重要,许多兵书如《吴子》、《尉缭子》、《孙子》都在兵教中把单兵教练作为重要一课,教会士卒在兵阵中前进后退左右刺杀等动作,以备战时应用。我们熟知的孙子训练吴王阖闾的宫中美女,也是先教会其知“左右前后跪起”的动作。

坐姿在作战中,是采取守势的姿态。因此,坐姿的单兵动作常应用于兵阵中的坐阵。《尉缭子》中说:“有立阵,有坐阵”,“立阵所以行也,坐阵所以止也。”坐阵之应用,有两种情况,一是军情不稳,需要稳定军心,整顿队伍,另一种情况是以待战机。跪射俑的姿态应属于待机而出。这样看来,所谓“跪射俑”,实际是“坐姿武士俑”。它的出土为我们了解古代的单兵训练和兵阵排列提供了实物资料。这些跪射俑左腿蹲曲,右膝跪地,上体伸直并和头部略转向左侧,双目凝视左前方,双手在胸右侧一上一下紧握弓弩。射击时,左腿蹲曲,右膝跪地,重心稳,用力省,便于瞄准,而且因其目标小,不易被敌人发现,因而就成为防守或埋伏时理想的一种射击状态。

劲捷英俊的160尊跪射俑位于秦俑二号坑东部突出部位,其位置比一号坑的前锋还要突出。它是整个秦俑兵阵的左拒,其后是一个较大的车、骑兵种的方阵。一旦敌人袭击,左拒这一支方阵由坐而立,迅速出击拦截,保卫大阵。秦俑二号坑中的跪射俑似乎是正在进行单兵教练或队列训练时一瞬间的姿态。他们上身挺直,臀部紧贴左足根,身体的重量落在右膝、右足和右脚尖上,三个着力点恰成等腰三角形,整个跪射俑被塑造得英俊潇洒,劲捷勇猛。在这些俑的附近出土有镞、剑等兵器,表明这些俑是执弓和佩剑的。它们挟弓带剑,立可以疾走,趋敌致胜,坐则如磐石,坚不可摧。

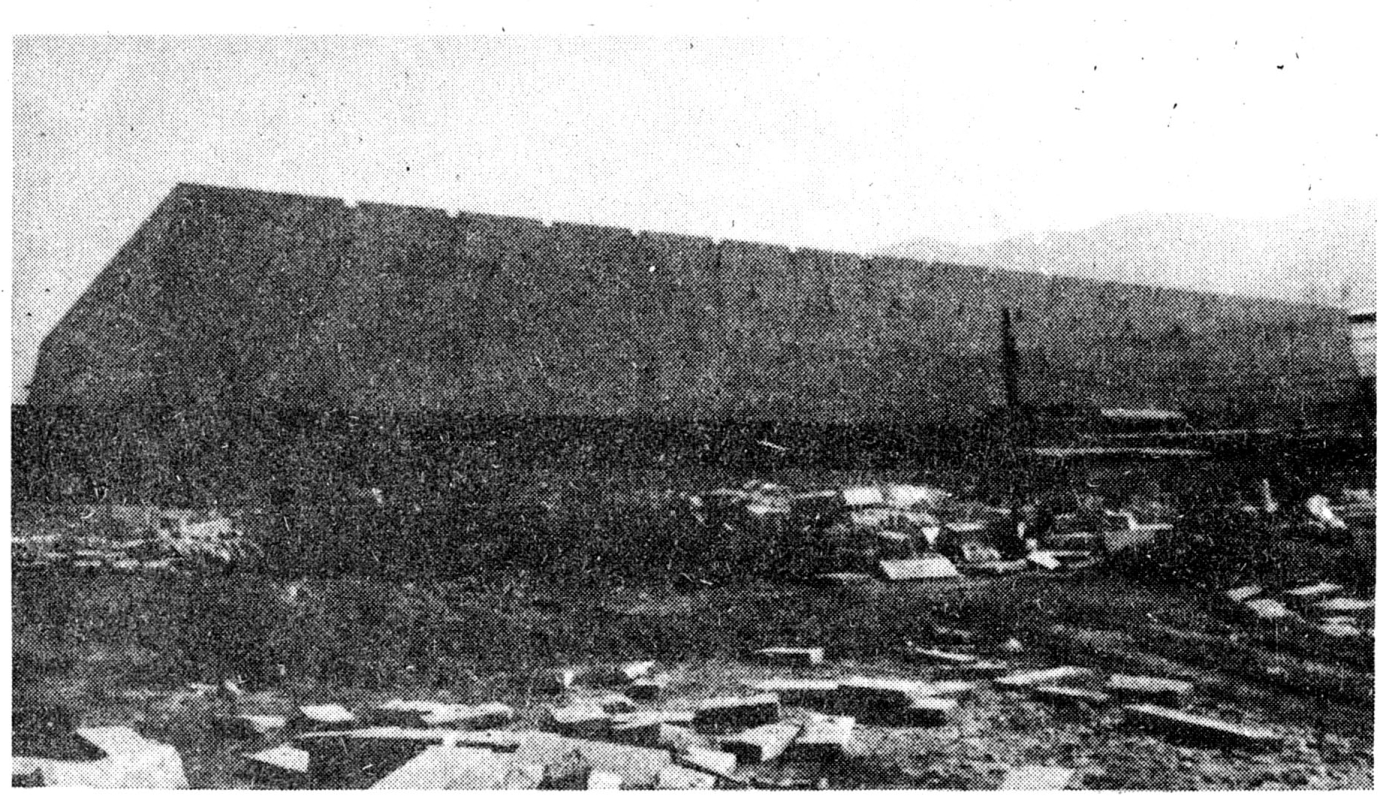

跪射俑