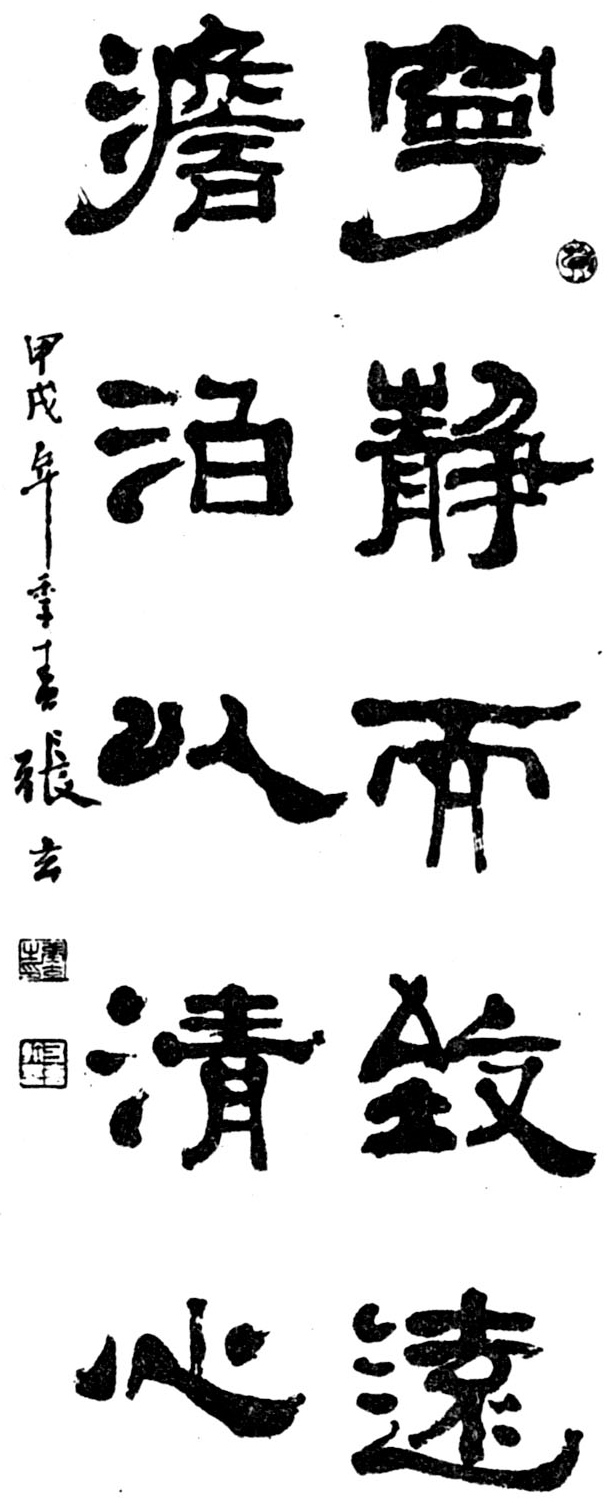

张绪田

早就听说成都有蜀汉皇帝刘备的昭烈庙和丞相诸葛亮的武侯祠。前几年,出差途经成都,欲领略一下三国英雄的风采,向当地人打听昭烈庙在何处?答曰,昭烈庙即武侯祠。听后不禁愕然;刘备为君,诸葛居臣,为什么后人竟将君庙称为臣祠?

据史料载,公元234年,诸葛亮积劳成疾,病故军中,举国哀痛,“百姓巷祭,戎夷野祀”,朝野上下纷纷要求为其建庙立祠,后主刘禅不允。过了二十九年后,朝廷才昭“为亮立庙于沔阳”。这个口子一开,各地纷纷效法,成都更不例外,在城内修建了一座武侯祠,凭吊者如织,香火如云。当权者怕冷落了刘备,不久就将武侯祠迁并于南郊刘备庙。到了明代,朱元璋的第十一子蜀王朱椿到武侯祠,见百姓纷至沓来拜谒,香火旺盛,而刘备庙前门庭冷落,心中很不舒服,于是,以君臣并列不合礼制为由废武侯祠,在昭烈庙内刘备像侧塑了一尊武侯像,与关羽、张飞等像并列,以显示“以臣侍君”的封建等级和尊卑贵贱。他这一改反倒弄巧成拙,人们反把昭烈庙称为武侯祠了。不知是什么原因,到了清代,有人又特意在刘备庙的大殿后建了一座武侯殿,不过从殿堂的规模到塑像的大小,远不可与刘备相比。尽管变来变去,但“蜀人之口习武侯,而不复别以昭烈”。何以也?有诗为注:“门额大书昭烈庙,世人都道武侯祠;由来名位输勋烈,丞相功高百代思”

由此可见,名位固可称尊于一时,而勋业却比名位更能流芳百世。刘备虽然身居九五,至尊至贵,但为他修庙立祠者却寥寥无几,而诸葛亮祠庙在全国少说也有一百多座,至于无形的心碑自然是无法用数字计算的。

前些年,流传着一首歌,歌词是“老百姓的嘴是无形的碑,白是白来黑是黑,评论千种功罪,老百姓的心是有情的水,能载舟,能覆舟,沉浮多少权贵。”平心而论,刘备一生的所作所为,不失为一代英主。但诸葛亮虽为相辅,鞠躬尽瘁,死而后已的忠贞之节;抚百姓,示仪轨,约官职,从权制,开诚心,布公道,“赏不遗远,罚不阿近”的高风器度,以及“不使内有馀帛,外有赢财”的严正精神,使他深深扎根于群众心中。昭烈庙变成武侯祠,不正说明了这个道理吗?