□文/魏雅华 □图/曹辉

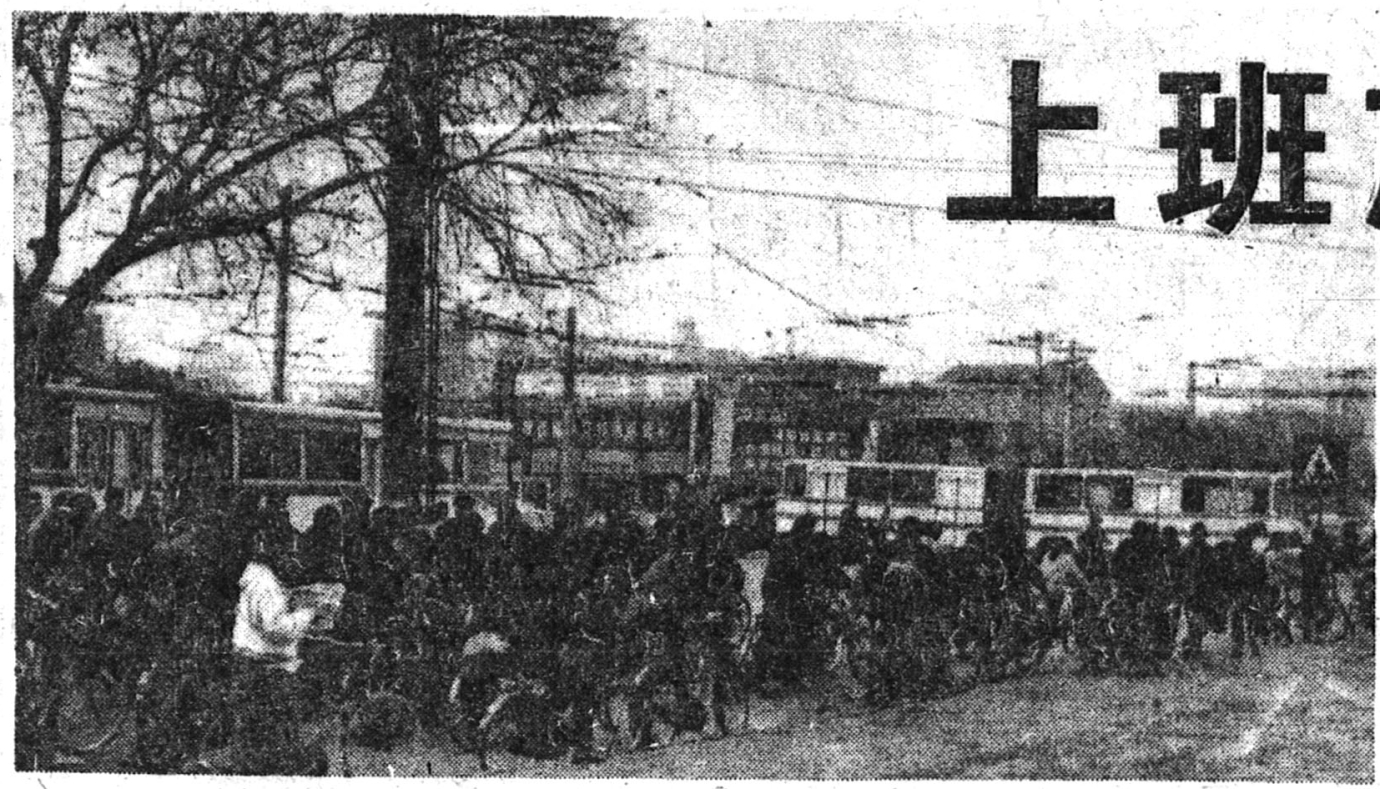

一、挤车的滋味

对我们的国民讲什么是“人口爆炸”是无需多费口舌的,连呀呀学语的孩子都懂。

试调查一下,有多少城市居民在公共汽车上受过“挤”的滋味,那数字一定相当惊人。有不少人有过被车门夹住的体验,有过被扒手摸走钱包的恼火,有的甚至受过重伤,被挤破的玻璃割破皮肉,或被挤断了肋骨,或胳膊、腿。

然而,无论你对公共汽车如何深恶痛绝,如何咬牙切齿,你还得伸长了脖子等它,望酸了眼睛盼它。车门一开,拚命地往里挤不说,还直盼身后有部推土机来帮个忙。

公共汽车里是中国刑事案件发案率最高的地方之一。公共汽车售票员挨打的事件也时有发生。据统计,仅西安市每周在公共汽车里所发生的司乘人员被打的事件,总在30—40次之多。

这也难怪。

1993年,全国公共汽车、电车比1950年建国之初增加了32倍,但年客运量却增加了80倍,达到291亿人次。

291亿人次要靠全中国不到7万辆的公共汽车、电车来运送。

车上下班的高峰时间里,平均每平方米的公共汽车上,要站立13.5个人。即每人仅占有0.065平方米的面积,而这个面积刚好是一双40号鞋的面积!

在一平方米的面积(1.8立方米容积里),挤进13.5个人,你可以想象,会是一幅什么样的情景!

沉重的公共汽车。

叹息。

摇头。

无奈。

二、公路:不堪重负

1993年,上海运送乘客高达61亿人次,年营运里程3.9亿公里。这些均以亿计的天文数字,是仅靠0.71万辆公共汽车、电车来完成的,怎么能不如牛负重?

就这样,公共汽车、电车的运力只是客流量的三分之一。

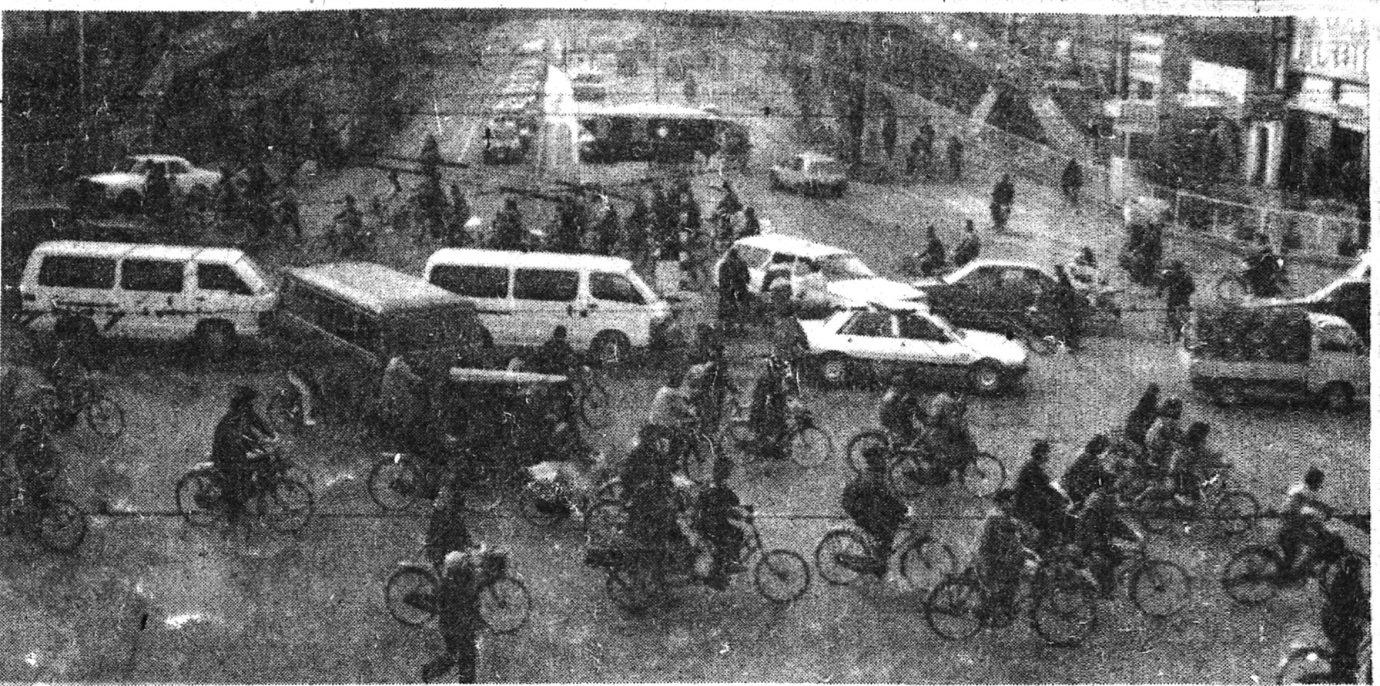

说到车挤,更挤的是路。

在城里,坐公共汽车并不比骑自行车快。

拥挤不堪的道路使得车速不断下降,如今,中国的“上班族”们平均在公共汽车上消耗的单程出行时间为57分钟。而在人口密度不低于上海(产值相当20个上海)的弹丸之地的香港,人均单程出行时间仅18分钟。

在西安,从西门到火车站,不过十几公里,公共汽车、电车居然会走上近一个小时!还得在不堵车的情况下。

调查研究表明:在这种拥挤的公共汽车上站立一个小时,每天往返一次,所消耗的体能相当于一个“上班族”一天劳动所支付的体能1/2—2/3。

也就是说,“上班族”们还未上班,已经消耗了半个劳动力。

“赶车比上班还累!”、

“上班族”谁没有这样的体会?

且不说车上的闷热、汗臭、拥挤和一些难熬的不愉快,单那份上车如同灌香肠,下车如同泻肚子,便已让人苦不堪言了。

然而建国45年来,相对于公共汽车电车的增长,公路增长更少。

客运量增长80倍,车辆增加32倍,而城市道路却只增长了3.4倍。

也就是说,城市道路的负载,建国45年间,年载增加了近10倍,客运负载增加了约24倍!

以哈尔滨为例,45年间,哈尔滨各种机动车辆增加62.3倍,道路增加仅0.4倍。

也许你会说,这是最差的。那么我们就找一个最好的。

天津是全国城市建设位居榜首者,在1980年—1990年的10年间,它的道路建设每年递增4.7%,然而其机动车却每年以9.5%的速度递增,道路并不是渐渐缓解,仍然是越来越挤。

这里还只统计了机动车。

须知中国已拥有近2亿辆自行车,其中1.2亿在城市。中国自行车生产量已位居世界第一,早已突破了1000万辆。

万幸,有50%以上的“上班族”选择了自行车。所以公共汽车才没有突破每平方米13.5人的纪录。

若是有一天警察们认真起来,像对付出租车、小轿车、面包车那样,不准超载,严格检查限载人数,那么全中国的7万辆公共汽车电车得扣押69900辆。

不要以为随着时间的推移,一切问题都会解决,二三十年前,我们就盼望过,“乘车何时不再难?”二三十年后,乘车更难。

按照国外经济学家的理论,一个国家的人均收入达到500美元,这个国家就已走到了汽车国家的门口。中国正在努力接近这个水平。还是按照这个理论,当一个家庭的2年到3年的年收入之和可以买得起一部汽车时,汽车就可以进入这个家庭。中国已经有相当的一部分家庭具有了这个能力。

可以预见,随着1994年的中国恢复关贸总协定缔约国地位的实现,国外的汽车将会更大规模地涌入中国市场,汽车的价格会变得更加低廉。

可以预见,“上班族”把自行车换成汽车的时刻本应并不遥远,“骑车族”变成“驾车族”已是可以期待的事。

中国已在“汽车王国”门前徘徊。却拿不到通往“汽车王国”的护照。

问题是:路在哪里?

三、繁荣与萎缩

我们来看看西安市。

1993年,西安市拥有各种机动车辆130000部,自行车270万辆。

城区道路的增加与汽车增加好比例为1:288。相当于每公里长道路上要摆放130部汽车外加2600辆自行车。

事实上,一公里路面根本摆不下130部汽车,首尾相衔也摆不下,更不用说2600辆自行车了。一部自行车车身长1.8米,2600辆自行车首尾相接已长达5公里了。

也就是说,西安市每部汽车仅拥有不足车身长的路面。而每部自行车仅拥有0.26米的路面。0.26米的路面是个什么概念?一双40号的鞋长。

这样的车——路比,能不堵吗?

西安市白天12小时机动车交通量超过一万辆的交叉路口已多达35个。

西安市市内机动车平均时速已不到8公里。

情况还在继续恶化。

西安市的机动车每年在以17,6%的速度递增,非机动车在以8.5%的速度递增。(这里得说明一下,由于两者基数不同,所以,两者的绝对数不可比。)即每年机动车增加约23000多部,非机动车增加约25万辆。而同期道路增加仅3%

西安的车多吗?太多太多。

而公共汽车、电车却太少太少。

西安有13万部机动车,7000辆出租车,而公共汽车、电车加在一起不过846辆

西安市人均占有率为3.3辆/万人。跟全国人均占有率的8辆/万人,相差4.7辆/万人。

这样的人均占有率,车能不挤吗?等车的时间能不长吗?

而且更令人吃惊的是,尽管客流量在大幅度地增长,而西安市的公共汽车、电车的拥有量却在逐年减少。

随着经济的高速增长,信息流的汹涌澎湃,必然带来人际交流的大幅度增长。

1987—1992年5年间,西安市的公共汽车和电车实际增加仅20台,1993年只增加34辆,而每年至少得报废52辆。就这,还得有不少老牛破车在对付着开。

相对应的是,西安市每年拥人各类汽车2.3万辆,所有的公共汽车、电车加在一起,还不及它的零头。

这到底是怎么了?

四、司乘人员更苦

公平地说,司乘人员更苦。

乘客再苦,上车总会下车,可司乘人员终点和起点总是同一地点。

在这样一个空间里服务,服务态度从何谈起?

据统计,司乘人员平均每天要在车上颠簸7个半小时,其能量消耗是一般行业的3倍多。

在炎热的夏天,在武汉、重庆、南京,车内的温度可达40℃——50℃,车身铁皮温度可达60℃。且不说车里空气的污浊。

1994年底春,《西安晚报》刊登了一起司乘人员的呼吁,要求解决公共汽车终点站的厕所问题。

看看这启呼吁,你就可以对司乘人员的甘苦多少了解一点。

公共汽车和电车从起点站发出,无论单程多远,即使遇上堵车、故障,司乘人员没有哪一个敢撂下一车心急如焚的乘客去“方便”的。没有哪一个舍得他的八辈祖宗让这许多人骂的。再说,还有警察正盯着,虽路边有厕所,你敢停车吗?

现在,绝大多数公交线上,大多是一端有厕所,而另一端没有,所以,至少要跑一个往返才能人一次厕,而这一个往返常要超过2小时。

所以,司乘人员大都有个经验:千万少喝水。别跟自己过不去。尤其是女司乘。

你去看看,公共汽车、电车的司乘人员,有几个是胖的?

在流行“减肥热”的中国,公共汽车、电车司乘人员,不愁这个。

开公共汽车、电车的司机都持有A级驾驶执照,持有这个照的司机恰是出租车公司的捕猎对象。而开出租车的收入与开公交车的吸入相比,一个天上,一个地下。

然而他们所挨的骂,比从事任何一种职业的人都多。

这公平吗?

五、忧患与希望并存

国家和政府正在努力改善这种状况。

1993年春,西安市正式全面铺开了二环路的建设工程,它由东、西、南、北四条主干道组成,全长33.35公里,计划3年内完工。总投资达3.53亿元。

1994年春,西安市政府与一家外资企业合作,建设开发西安地铁,从东郊纺织城到西郊未央路,全长30多公里,计划在2年内完成。

二环、三环路的建设、地铁的建设,确实可以大大缓解西安乘车之难。

在车与路的矛盾中,关健是路。

西安市可以一夜增加l00部车,却不可能一夜增加10公里路。

地铁是一种客流量大,快捷、迅速、安全、舒适的运载设施。它的建设确实可以大大分流地面客流的流量。

眼下,在我国31座百万人口以上的特大城市中,仅北京、天津有了地铁,总长度47公里。

在这31座特大城市中,人均拥有道路面积仅5.7平方米,而在欧洲的同等规模的城市中,人均拥有道路均在40平方米以上。

我国在城市道路的建设上,与世界的差距还很大。

但是,在其它国家,车与路的矛盾是否就解决了呢?

否。

无论欧洲还是美洲的发达国家,也都在车与路的矛盾中焦灼不安,虽然他们的路增加得很多很快,可车却增加更多更快。但这种矛盾是在另一个层次和另一个阶段上的新的矛盾。

1992年,西安市引进了一批双层公共汽车,这批车在西安市的好几条公共汽车线路上跑。这些车是西安市秩序最好,干净、整洁、文明、舒适的公共汽车,几乎无论何时,你登上这种车总有座位可坐。

可惜,这样的车只有几十部,而且只在几条郊区的线路上跑。

那么在现在的状况下,在路和车都一时难以大幅度改善其现状的情况下,“上班族”的挤车状况能否有所改善?

中国有没有公共车不挤的城市?

有。

深圳。

笔者在深圳坐公共汽车,不仅感到秩序井然,文明礼貌,而且几乎总有座位。很少有人站着。并且已经实行了无人售票。

也许,是深圳的人口密度比内地小,也许,是深圳坐小车的人比内地多,也许,是深圳公车比内地多。

这些也许都能成立。

但深圳之所以能形成目前的这种状况,首先是因为深圳在公共交通上实施了几项大的改革。

一是深圳市公共汽车的总公司迅速地进行了理顺产权的大手术,实现了企业制度向现代企业的过度和转变,它已经改革组成“深圳市公共交通(集团)股份有限公司”。

这个公司是一个以公共交通为依托,以房地产业为支柱,享有专营权的股份制现代企业。

所谓“专营权”,是指由政府授权,企业在一定时期和一定地域内,享有公共汽车经营的专营权。同时,政府要确保其专营的利润,而企业则必须向社会提供高效而优质的服务。

在获得专营权后,公共汽车公司在软件和硬件上都动了大手术。

在硬件上,深圳市将其原来营运的公共汽车进行了换代,将老式车换成了“黄海”牌双门大客车,乘客从前门上,后门下,自动投币上车。在软件上实施了无人售票。

深圳实施此举,标志着我国公共汽车运行的与国际接轨。

发达国家早已实施了无人售票。

无人售票可以大大降低公共汽车的运行成本。在国外,无人售票是用自动门来加以监督的。

这种办法也在广州开始推广。

当然,深圳的模式在眼下的内地,并非可以照搬,但起码,在中国这块土地上已有了一个成功的典范。

我们的公共汽车、电车,积弊太多,积重难返,种种制约也使它举步维艰。但是我们眼前也充满着光明和希望。

也许,我的忧虑和思索太沉重,太沉重,这份沉重若是能使我们奋发,能使我们从更深的层次和更大的视野,去认识我们的今天和明天,使我们拥有21世纪的轻盈,我们又何乐而不为?