文/孔明

图/秦小平

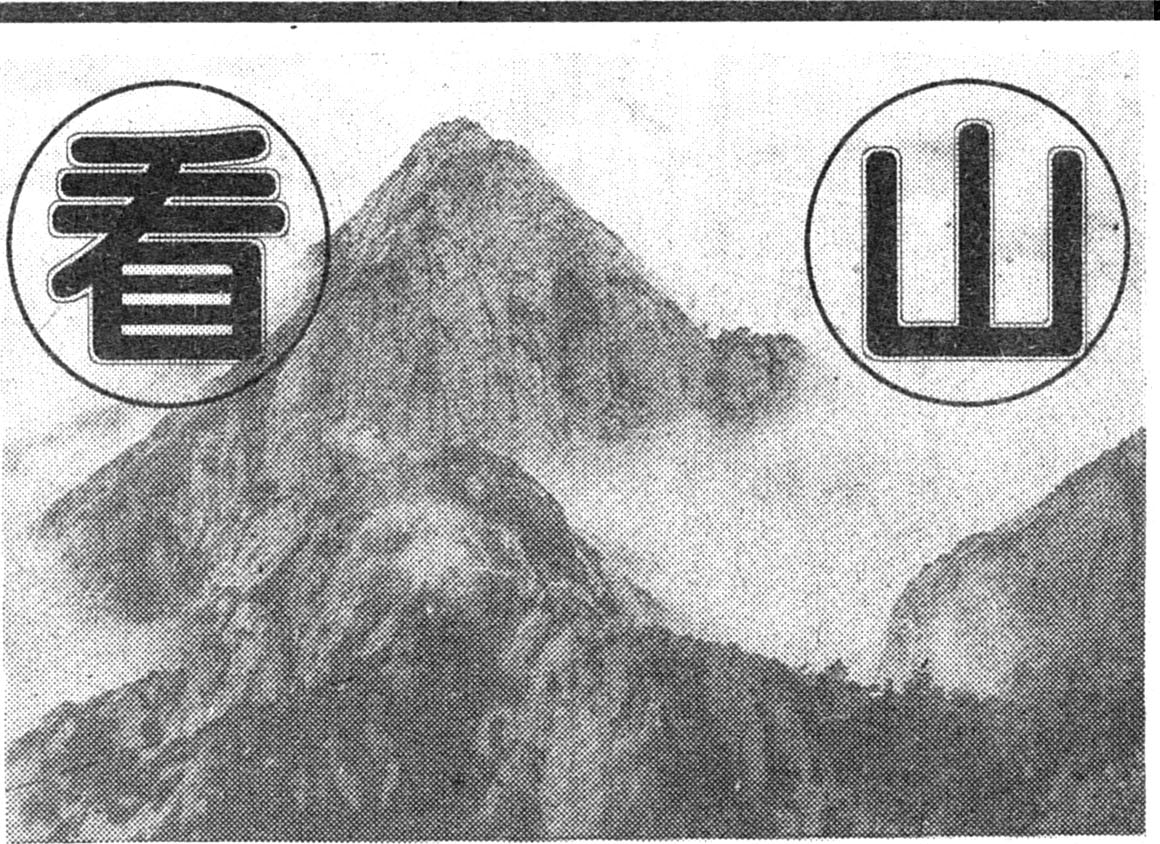

城市呆久了,生出一癖:看山。每逢一周将完,背了挎包,就是“红军不怕远征难”的那一种,出发。目的明确,方向模糊,赶上哪里班车,只要有山,就上。有时候一人,有时候和一友,并不刻意追求,随遇而安。去得最多的是蓝田,其次还是蓝田。蓝田山多而大,走进一个山口,就是一个清凉世界。独游的时候,不求远而求静,远远看见山,就打坐地上,不思前进了。晴空万里,清山就格外澄明,映入眼帘的,象一幅水墨画,贴在了蓝天上似的。常常,山尖上漂一片两片白云,悠悠闲闲,令人心驰神往。云的白、天的蓝、山的绿、水的亮,和谐而静美。从日头升,看到日头落,看得身要飘起来,才打道回府。山的澄明,化作心的澄明,往后一周将乐而无忧。风云际会,对山而立,云雾朦胧看山魂,不禁要泪流一脸。人一旦心灵孤独,走到哪里,都要孤独。山的忧郁,恰是心的忧郁,不看山,心或者还好受些。不过既来之,则安之,换一种孤独感,也好。毕竟,在山脚下,有行云,有流水,有东来的风西来的风,还有那看不够的变幻、看不透的神秘。有友陪伴的时候,就会少一点胆怯,多一点进取,觉着远看山不过瘾,就钻进山腹里,于是山失去了神秘,却平添了几多欣喜:踩在陈年落叶上,脚心的柔软,舒透到脊梁骨;有山花的烂漫,有山溪的欢笑;水不染而绿,石不洗而白;沐浴于石潭,无拘无束;裸卧于石板,放浪形骸;山中有我,我竟忘我,不知我是山中人,山中人是我了,于是顿悟有无之相生,妙不可言。

苏东坡诗云:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同;不识庐山真面目,只缘身在此山中。”我就胡思乱想了,此诗不谬,但也不尽然,胸有三山五岳,虽身在山中,与眼界何碍?若无“会当凌绝顶,一览众山小”之志,虽身在山外,看山千百遍,心中也只有山之轮廓而已,至于山的本来面目,也只有想当然罢了。我看蓝田山有年,深以为已了如指掌,及至那一年登上山去,才发出无限的惊叹:那一树一树、满山遍野的杜鹃呵,红得叫人垂涎!始信大山的神秘象梦一样,永远没有穷尽。看山有远近高低之异,也有内外深浅之别,只取一极,不顾其余,如何能识庐山真面目呢?

春夏秋冬,看山各有其趣,各有其妙。春山复苏,草色遥看近却无,宜立于山外,望人流深处看;或立于山下,望白云高处看。夏日山青,远看一缕魂,外看几朵云,不如近看而饱览山之烂熳,内看而饱享山之歌唱。秋高气爽,看山宜高不宜低,宜深不宜浅,低不能看尽山之余韵,浅不能看够山之遗风。冬日看山,有雪景固好,无也泰然,或立于窗前,看山之剪影;或卧于床上,闭目而想,不看而山自在眼前。

名山看不厌,无名山也值得留恋。我每身临无名小山,必生拥而一抱的妄念,那种感觉,谈恋爱时也有过。心拥山而不忍释,徒然伤心落泪,于是背过身去,把该带的带走,不该带的,仍然留给青山。人皆这样,山永不失其秀。