文/汪海明

1985年,23岁的王世海结束了军旅生涯。在西安车辆厂当了一名锻工。当同批入厂的伙伴走上了满意的工作岗位时,王世海的心中像打翻了的五味瓶。

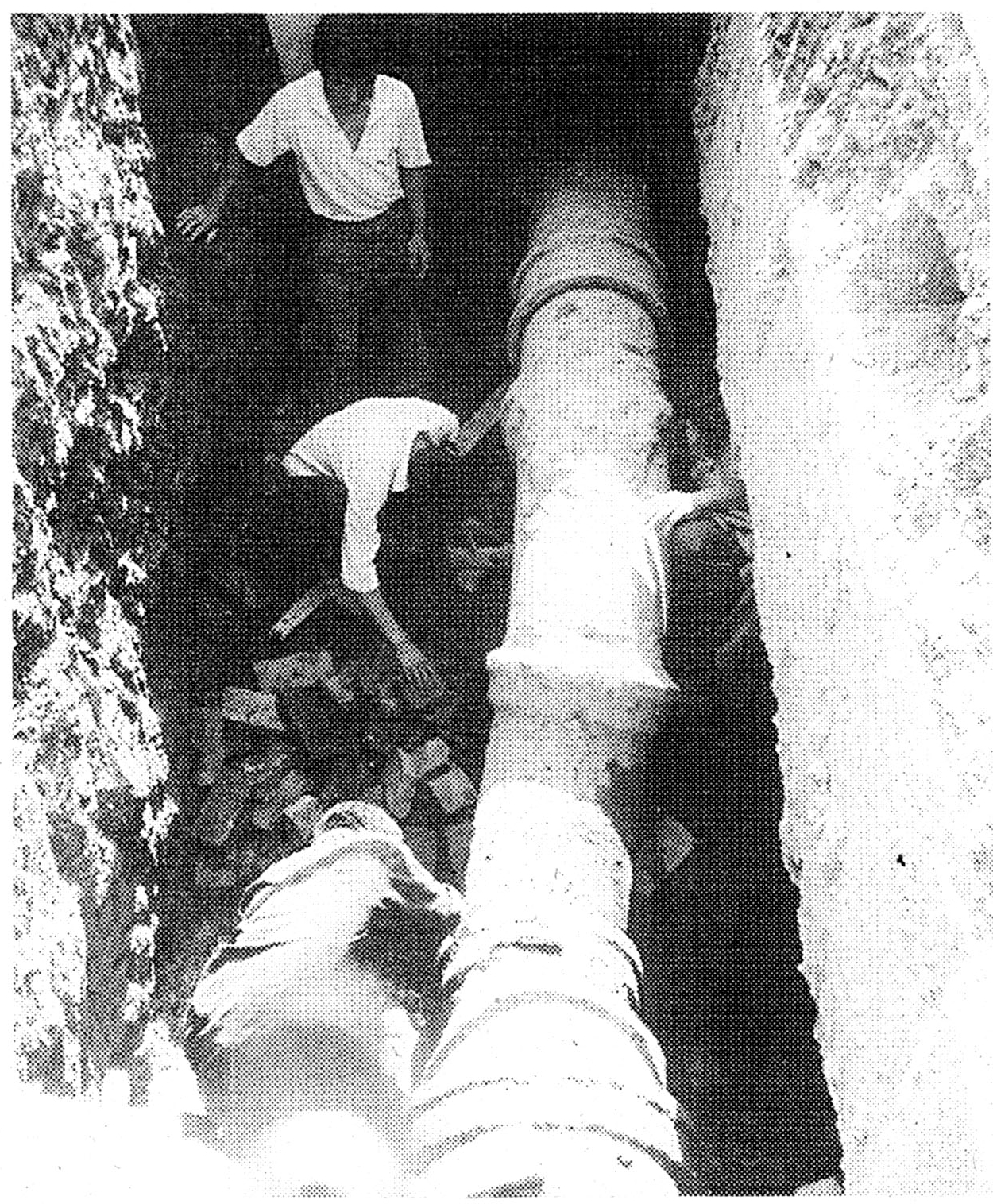

王世海所在的锻工车间两吨锤班组是全厂最苦最累的工作岗位。工作时,赤红的炉膛喷着滚滚浓烟,震耳的锤声加上作业区温度高达五六十度。如果说环境差尚可克服的话,那么几十公斤重的锻件翻上翻下,一天下来也让人腰酸膀子疼。刚来这里的人或多或少都有点不情愿、不安心。也难怪,打铁的苦脏累不说,在世俗的眼里,这都是些粗蛮人干的活。王世海说:“当时真想调走算了,幸亏车间领导和师傅及时指出了我思想上的缺点,也让我认识了自身的不足。那次谈话之后,王世海变了,他经常在工作间隙拿起钳子夹块废料翻来翻去。不会就练,不懂就问。因为他手勤、嘴勤,师傅们也都愿意为他指点。这些努力使他逐渐提高了技术,并很快成了班组的生产骨干。

前几年,老工人退休了一批。王世海当起了两吨锤小组的班长。由于工作积极,技术过硬。车间急、难、大活都找他干。在两吨锤干了十几年的王世海深知这个岗位的苦和累。夏天,因怕被飞溅的氧化皮烫伤,必须穿着厚重的工作服,扎紧领子、袖口。掌钳的地方和火红的锻件近在咫尺。一个班下来,整个人就像雨淋了一样。高强度的体力劳动,传统工作方法效率低、废品率高。这成了王世海的一块“心病”。然而,王世海也明白这样一个道理:再难的事情也怕“认真”二字。自己理论水平低,对工装图纸一窍不通。但不会可以学。从此,他的工作安排表上又多了两个小时的理论学习时间。通过一章一章地学,一点一点地啃,几年下来,王世海不但可以读懂工装图纸,还结合自身的工作实践先后提出合理化建议十几条,改进工艺、模具十几次。

去年,罐三车间曾送来了4件尺寸为?450×?420 X250的筒节加工任务。图纸送到了车间,可因为无人干过此类锻件,难度高,又无经验和模具。王世海在接下这批活后,积极地与有关人员研究工艺、自制模具,仅用两天时间就完成了此项锻件。

王世海曾经提出利用废轴加工勾尾扁肖和丛板。在他和车间技术人员的共同努力下,仅此一项,每年锻制勾尾扁肖30吨左右;锻制丛板120吨左右。年节约价值达2.5万元以上。

一份耕耘,一份收获。从1991年起,王世海连续6年被评为厂级先进个人。去年光荣地加入了中国共产党,同时被评为西安市劳动模范。