八十年代初张志歧走进养路工队伍的时候,还是个18岁的小伙子。18岁风雨岁月,他脚下的路延伸了168000里,他人生的旅程也上了几个台阶。从单位先进工作者到省公路交通系统十佳道班班长,从咸阳渭城区公路管理站周陵分站副站长到市级劳模,每日每时地书写着生命的新乐章。但有一样没变,那就是他至今仍是一个临时工,一颗默默无闻的铺路石。

每年的高温伏天,是保养路面的黄金季节,也是张志歧和他的同事们最艰苦的日子。每天早上五点半起床,把沥青混合料加热到一百多度,在酷暑高温下将路面坑槽一个个修补得天衣无缝,平整如初。日晒火燎,油熏暑蒸。一天下来,年轻人连饭都不想吃,就想躺下睡一觉。张志歧总是在这时候把第二天做准备的活儿揽了下来,他一袋一袋地将煤块用蛇皮袋装好,再一趟一趟地送进斗口,一干就是三个小时,煤粉汗水搅在一起,他几乎成了一个非洲人,只有眼睛和牙齿是白的。停机时已是凌晨两三点,打个盹儿又得跟上大家上路。1992年四号公路柏油罩面时,一干就是半年时间,他每天只能睡两三个小时。

这样的日子,张志歧一过就是18年。

18年来,为了保证公路畅通,他清除了多少障碍,修复了多少坑槽,是一笔算不清的账。去年9月一个大雨滂沱的夜晚,他们忽然接到通知,说是中央一位领导同志要来视察咸阳文物景点,必须保证安全畅通。张志歧二话没说,披上雨衣,提着矿灯就上路了,连续24小时,他们一身泥一身水,在20公里长的线路上修补坑槽1000平方米,清除路障和杂草几百处,使路况焕然一新。遇上这样的时候往往一天只能吃上一顿热饭。今年7月,已是晚上11点钟,上级通知,国务院副总理姜春云要来咸阳视察,路过周陵段。张志歧放下电话,带着职工挑灯夜战直到早上7点钟,通知又说改道,大家顾不上疲劳,又向新的工作点奔去。光是这一天他们跑的路足有80多公里。周陵道班是连续多年的市级文明道班,人们都说,那牌匾上金光闪闪的大字是张志歧和他的工友们用汗水和着沥青一笔一笔写出来的。

张志歧的家就在北杜乡龙岩村,距道班不远,然而从领导到职工,从过往车辆的驾驶员到邻近的村民,谁都知道他是个顾路不顾家的人。

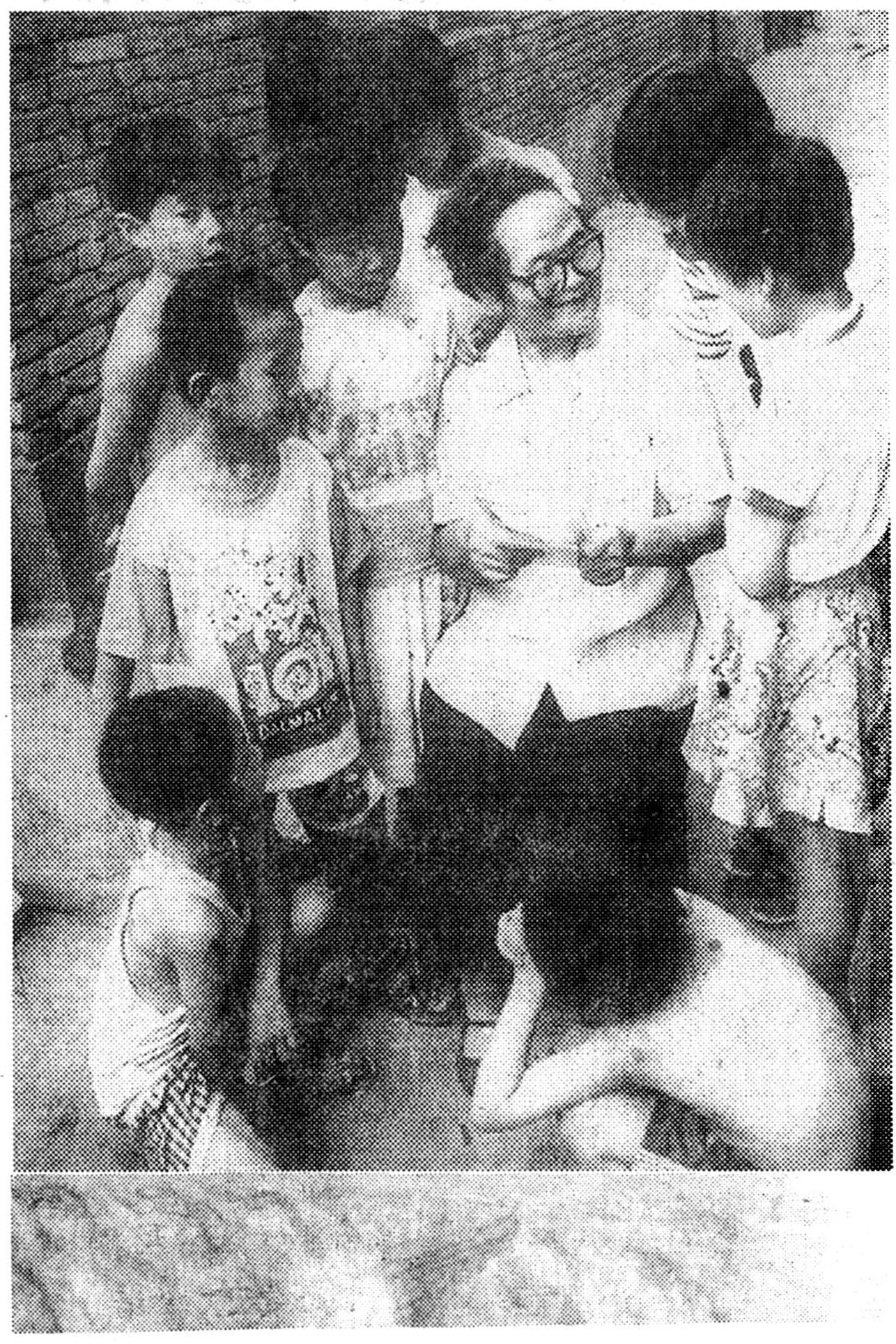

去年夏天,长到10岁却很少享受过父爱的儿子被抽到区上参加联考,妻子王西霞提前两天就打了招呼,说是让他千方百计地回来,把娃送到考场,谁知到了考试那天,左等右等,就是不见志歧的影子,只好自己送孩子去考试。西霞回到家里看到自己亲手经管的鸡猪禽畜,摸着一手抚弄起来的果林庄稼,她一肚子委屈化作辛酸的泪水像是断了线的珠子直往下掉。

王西霞说不上自己当年是怎样爱上了人称老实疙瘩的张志歧的。反正从她走进张家门的那天起,记忆最深刻的是他把家当过往的站,歇脚的店。1987年生孩子时,志歧正在陈阳寨路段忙着施工。孩子长到10岁,她记不清志歧什么时候抱过孩子。然而当王西霞看着墙上的一张张奖状时,心境就划出一片亮丽和晴朗。人常说,丈夫的事业,媳妇的脸面,自己不就是图的这个么?爱上一个“不管家”的人,就意味着牺牲和付出。

从八十年代初到九十年代末,中国社会经历了从传统的计划经济向市场经济的转换。然而生活赋予张志歧闪耀着时代光华的无私奉献精神依旧光彩夺目。当商品经济大潮涌来的时候,当年与他一起淌过汗水的同龄人纷纷下海,干起了赚钱的生意。张志歧不是没有富起来的机会。前两年,为了改善职工生活,站上把张志歧派出去学习养蘑菇。志歧心灵手巧,又虚心好学,很快掌握了种蘑菇技术,养的蘑菇个大肉厚。有人算了一笔帐,如果让志歧给自己种蘑菇,每年最少也赚一万元,担心志歧这回留不住了。然而,36岁的张志歧却用自己日出而作的足迹,一如既往地诉说着悠远的铺路石的故事。

(杨焕亭 赵幼宗)