文图/金舸

越来越多的北京百姓,于茶余饭后的漫步、休闲中发现,在京城的公园、广场,在高楼大厦前的空地和街心花园,一座座雕塑,悄然亮丽起来了。经笔者寻察,有关部门的统计证实,而今座落于北京街心、广场、路口、园林及建筑物前的雕塑,已达400余座。

提起北京历史上的雕塑,虽然不多,但却不令人陌生。如:颐和园昆明湖畔的铜牛、十三陵的“神路”及一些附属于建筑物的龟、鹤等。进入五十年代,出现了农展馆前的《庆丰收》、工人体育场前的运动员等雕塑。其造型高大、厚实,人物形象坚毅、斗志昂扬。

那个时期具有深刻教育与纪念意义的雕塑,当属雄伟的人民英雄纪念碑上的八块浮雕。那是由雕塑大师刘开渠、滑田友、曾竹韶、王临乙等人,历经6年的辛劳,精心创作而成。由于它不但与广场、北京城相协调,而且和中华民族坚韧不拔的奋斗气慨,艰苦创业、创造美好未来的拼搏精神紧紧相连,为此,它成为跨越时空、与世长存的杰作。

在这之后的20多年间,雕塑家们的作品最主要的都是一个主题——毛主席塑像。囿于历史原因,毛主席和他人家的塑像,雄伟的身姿,激扬文字或指点江山、挥手前进的形态,如出一辙。

粉碎“四人帮”几年后,历史跨入八十年代。随着新时期的开始,雕塑作品也开始在北京城的街心出现。但一些作品与现代化城市环境要求和人们的观赏需求还存在着差距。如:北京市委党校门前的雕塑,是四个背着游泳圈的少年儿童,叫人不得其解。北京正义路口的两棵松树之间,安置的雕塑是一位神情严肃、手持扫帚的清洁女工。虽然歌颂了清洁女工美化环境的高尚品质、美丽心灵。但神态不尽如人意,而且那手握又粗又长的铜扫帚,时常让路经此处下晚班的人们,于黑暗中心惊胆颤……后经有关部门商议、探讨,京城这类不协调、不到位的雕塑,终于逐个被搬走。为了让雕塑更好地给首都增添艺术风采,美化首都人的生活环境,国家为此专门成立了城市雕塑艺术委员会,专门负责北京的城市雕塑的建设。于是,许多著名的历史名人,如:毛泽东、孙中山、李大钊、鲁迅等人物雕塑作品相继诞生,并以笔调细腻、形象逼真、手法严谨博得了人们的赞许。如:郭沫若故居内,郭老正在绿荫掩映下安详静坐;清华园里,月色下的朱自清先生,正凝神注视水中荷花……

进入九十年代,随着现代人的文化素质与欣赏品位的不断提高,具有思想性、艺术性、观赏性的城市雕塑,在北京相继出现。为迎接亚运会,在亚运村安置了裸体雕塑《遐思》,那是位在水一方的美丽、恬静的少女。

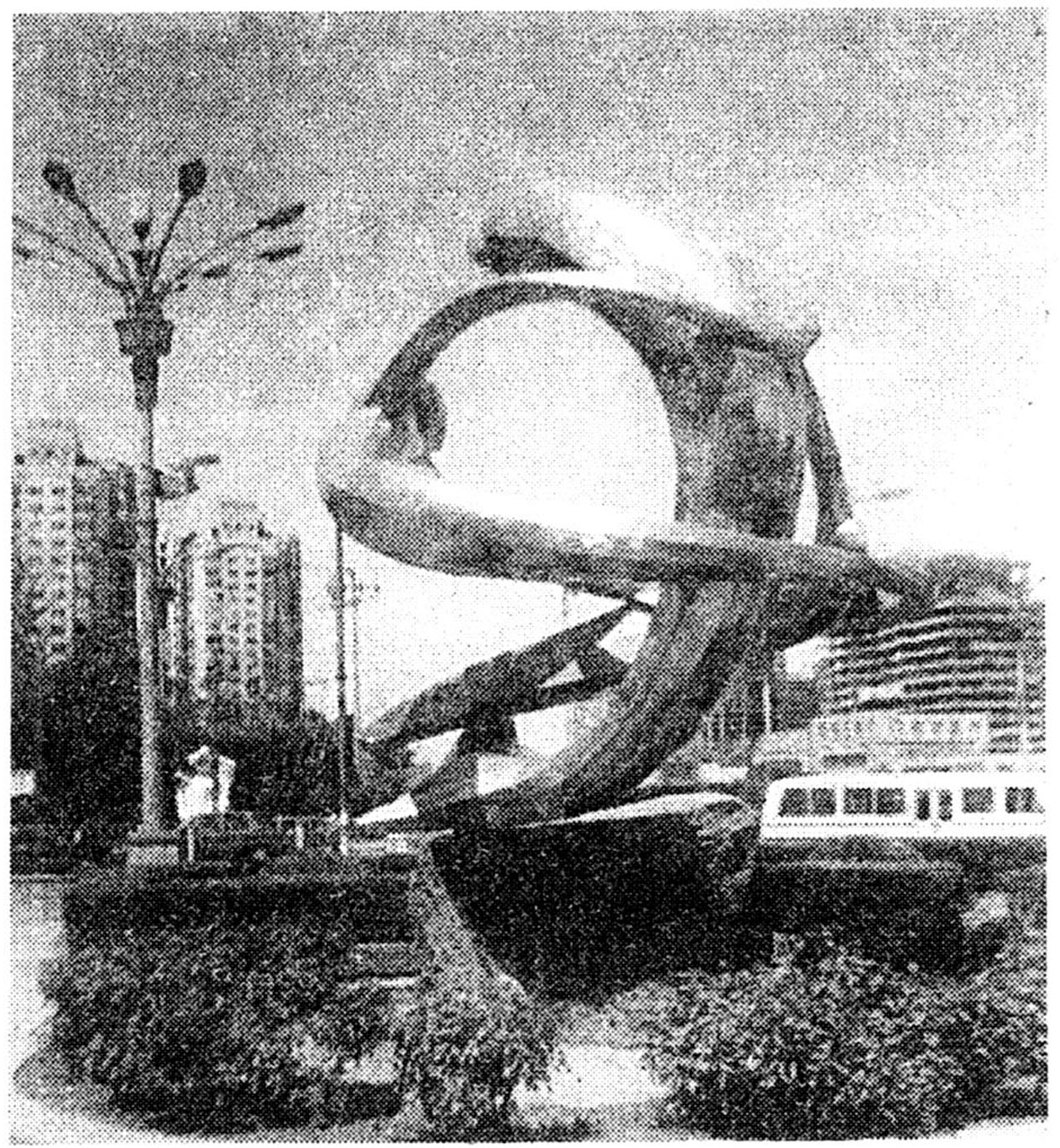

在与环境、线条协调的基础上显出特色,这是每位雕塑家对各自的作品要刻意表现、追求的。如:正义路林荫道旁,由曹春生创作的雕塑《琴》,那浓郁的情调,将我们带入的是抒情、流畅的意境。复兴门立交桥西侧《海豚与人》的雕塑,不仅给了你遐思的意境,还令你感受到人与动物、人与自然的协调美。

走近雕塑,当你透过繁闹的车流人海与它不期而遇时,不妨心平气和地端详,它是一首凝固的诗,一幅立体的画。想必历经百年风雨的磨砺,它依然会用具有层次的历史回声向后人倾谈现在——关于我们的故事!图:座落在北京复兴门立交桥西南侧的雕塑作品《海豚与人》