本报讯 自1993年以来,伴随着当地社会、经济的发展,我省地方工人文化宫、俱乐部也走过了一条从靠工会经费过日子到“以文补文、多业助文”;从纯社会效益型到社会效益与经济效益并重;从单一的活动形式到活动项目的多功能、多样化、多层次的艰苦创业之路。

五年来,省总先后下发了五个文件,明确了省级工会、地(市)工会、县(区)工会对文化宫俱乐部分级管理人责任;肯定、完善、推广了文化宫、俱乐部在市场经济大潮中一些成功的经验和做法;不同阶段为中心城市文化宫、县(区)工人俱乐部、企业工人俱乐部改革发展提出了指导性意见。有力地推动了我省文化宫、俱乐部的改革和发展。

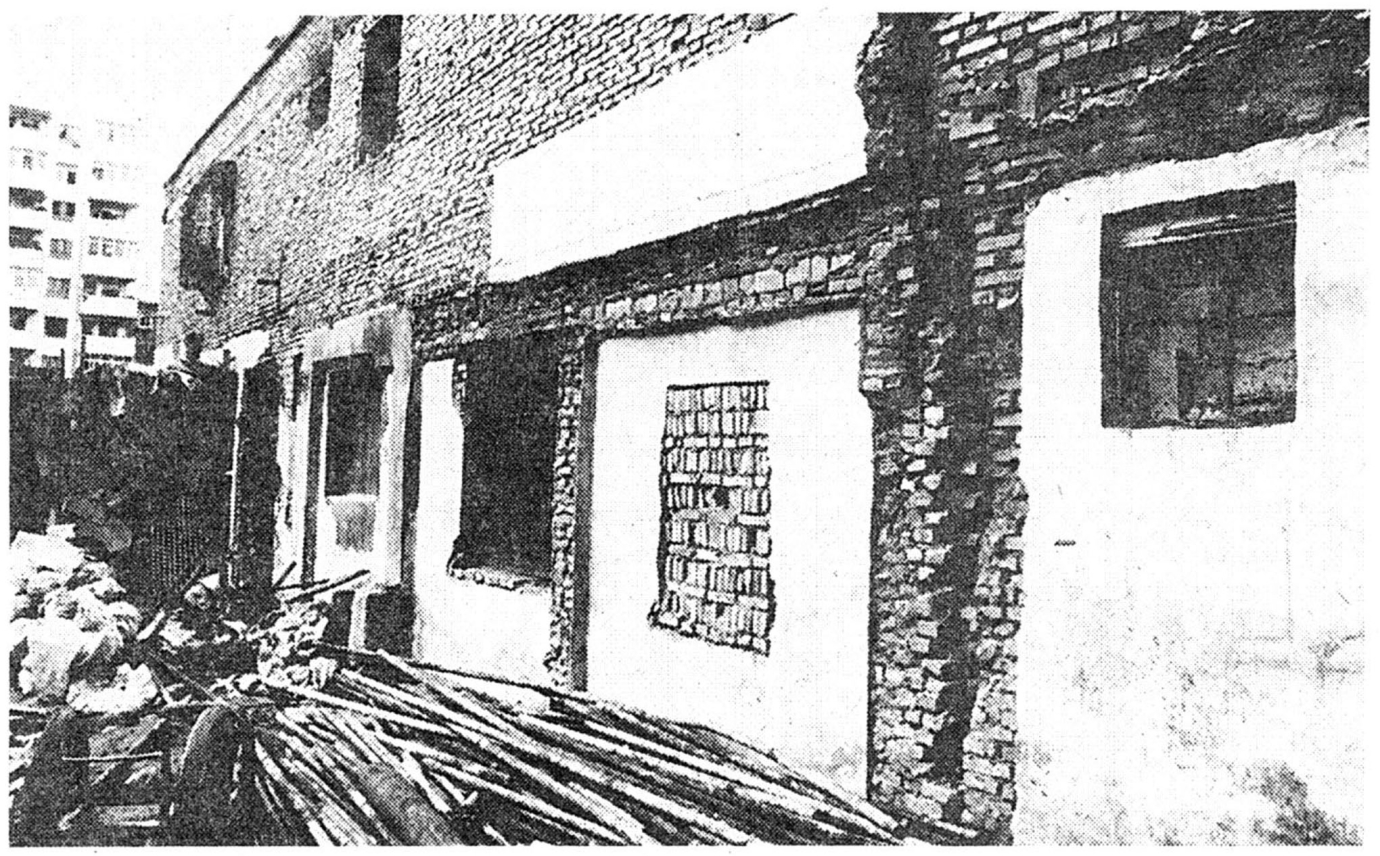

一是中心城市文化宫自我发展能力不断增强,已经步入良型循环,其改革发展的速度基本上能与当地经济建设和社会发展同步,逐步成为所辖区域内职工文化、教育、娱乐活动的中心。文化宫比较好地发挥了“学校和乐园”的作用,成为所在城市社会主义精神文明建设的重要阵地。文化宫经济效益增长速度加快,每年均以接近18%的速度递增。西安市所属7个文化宫1996年经济总收入达1200万元,是1992年经济总收入的3倍。更新攻造投入资金增大,固定资产初具规模。宝鸡市工人文化宫,改革十年来固定资产增值700万,建筑面积净增8000平方米,活动场地扩大4800平方米。西安市7个文化宫,自1993年以来自筹资金投入,净增固定资产1500余万元,是1992年的9倍。经营项目增多,设备档次提高,来宫活动人数增加。抽样调查表明,大中城市文化宫活动项目平均在20种以上,日场接纳参加活动人数近4000人。

二是县(区)工人俱乐部提高了竞争意识,大胆改革,艰苦创业,加快了发展步伐。基本理顺了工会与俱乐部的关系,赋予俱乐部主任一定的人权、财权和活动自主权,调动了俱乐部工作人员争创“双效益”的积极性。适应市场经济要求,步入“以文为主、多业助文”的发展轨道。在资金短缺的情况下,县(区)工人俱乐部采取引进、集资等多种方式筹措资金,抓紧更新改造,增强了俱乐部的发展后劲。关中和陕南有80%以上的县(区)工人俱乐部达到经常费自给,其中20%做到自给有余。涌现出一批像白河、陇县、杨凌区、西乡县、南郑县、澄县、佳县等典型。(常秀珍)24