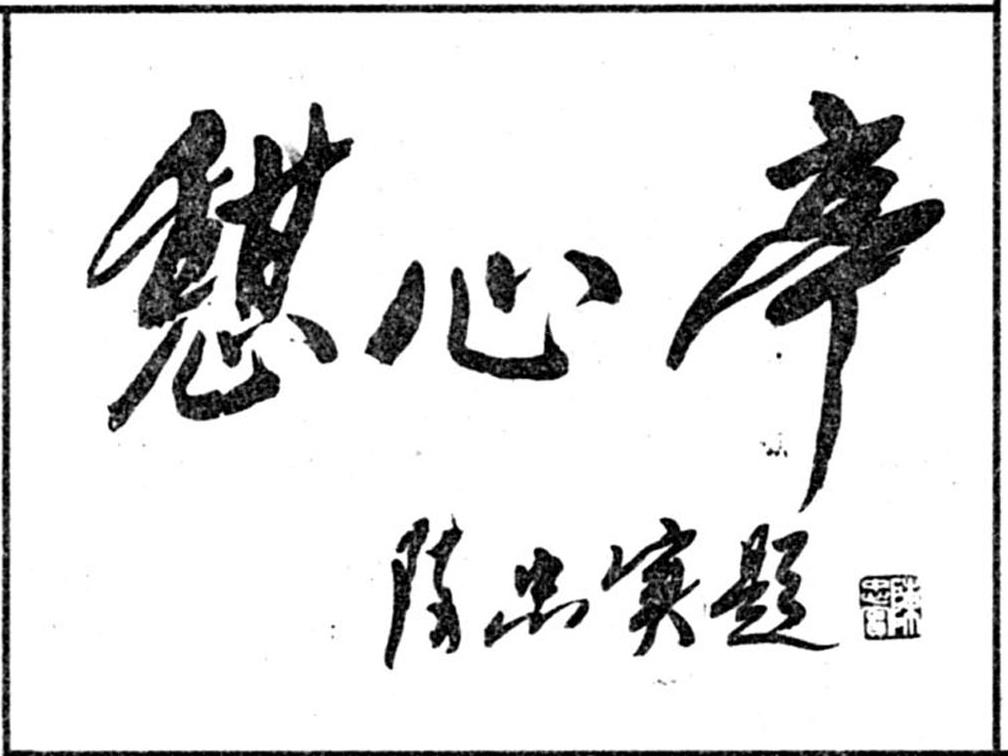

(散文) □文/赵主宽

第一回上班,正是炎夏,强烈的阳光狂热地烤在身上,我成了一块快要溶化的蜡。

那个近郊的报社好远好远,长长的交通车缓缓地修理着我的耐心,当那幢灰色楼房蓦然挺立眼前,心里却是抑制不住的惊喜,怯怯地叩开了那扇陌生的门。

那一年我十九岁。

十九岁的我好毛躁,敦实宽厚的社长给人一种和善的感觉,也许一眼洞穿我初来乍到的陌生与年轻的不安分,便让我搞校对工作。

铅印的四开小报校样,密密麻麻地趴满了文字,横来竖去像一条条无首的游龙,晃来晃去,令人眼花缭乱。中午时分,小小的印刷厂也累得直打瞌睡,没有一点声音。盛气凌人的炎夏日头到了中天,格外燠热。千万别出错呵,心里默默地祷告,眼皮却金戈铁马,鏖战不歇,游龙般的汉字诡秘地一步一步牵引我,走向白日的短梦。

报纸付印出版后,社长发现四版上竟有五个错处。毫不留情地当众狠狠地训了我一通。刚从校园象牙塔出来的我,只是一只羞怯的不美丽的蛹,仿佛怕遭遇风吹雨打,不敢轻易生长出年轻的羽翼。我低下头不吭气,心里却想起一首歌,名叫《青涩的年纪》。

终于,隔壁有我的电话,将我从社长威严的眼神中拯救出来,抓起话筒,听到友人那一头温情问候,抑制不住地任泪花绽放,刹那间,释放了心中所有的委屈,不平与自卑。我借机跑出办公室,窗外骄阳似火,一瞬间揩干了我所有的年轻的幼稚的泪。

那回挨训的心曲,在我年轻的心灵上留下的一缕青涩的酸楚,足够品尝一生。

谁知,第一曲恋情,亦在那年挨训后寂寞的深秋。一个高个男孩无言的凝视,总使我心颤。那个年纪的我,只知道有一种感觉叫喜欢,爱情实在是件很茫然的事情。

立在闹市公共汽车的站牌下,接受平生第一次舞会的邀约,茫然地盯着滚滚红尘,权衡着去与不去的意念,男孩说了又说,说了又说。如果当时他策略一点,也许我的反应就不会出格。迎面来了一辆公共汽车,我“义无返顾”地挤了上去,使他措手不及地被我甩在脸色昏黄的玻璃窗外,汽车拖着我那颗未经爱情袭击过的心,不情愿地逃走。

风中,他伫立的高大身影令我心折。

总以为可以逃得远远,逃得地老天荒,逃过心中对他的喜欢和他令人心动的眼神。汽车载着我走过一个又一个车站,怔冲之间,环城车子又停靠在他温暖的凝眸中。落叶落寞地在他脚底飞旋,忍不住推开车门,感动而无言,送上一张青春飞扬的脸,不管是开始还是结局,且让我去经历。

那个秋天总有长长的回音在岁月的低谷盘旋……

时至今日,青涩的年纪已经走远,回眸翻检往事发黄的相册,才发觉所有的第一次都有着忧伤的美丽。

那一日在繁华都市街头,遇上了早已赋闲在家的老社长,人丛中他慈爱的面庞,让我恍然忆起第一次校对时挨批评的情景,现在的我,对于那次不平的隙怨早已淡化,代之而起的是难以忘怀的同仁柔情。社长“不计前嫌”刮刮我的鼻子,谈及那一次他之所以重罚,是让我牢牢记住生命中跌落的第一次,所走出的痛楚的第一步。我点点头,许多生命的了悟亦是在巡检昨日的心泪后才发觉。第一回总有着璀璨泪影包容的无尽笑容。

可不,那个在风中说了又说的男孩故事,虽然只是青春的感情树上第一枚青果,但那最初朦胧的爱恋,却永远镌刻在生命的里程碑上;那个故事的开端早就预示着不会有结局,但美丽的过程亦让我深深不悔。

那颗好强的心,在岁月的巡礼中,逐渐被世事风化,常常是不经意地无忧无怨地记忆起那所有最初的遭遇。

而那遭遇,因其处在第一回的地位中,便有着最美最艳的人生价值。