□文/刘八西

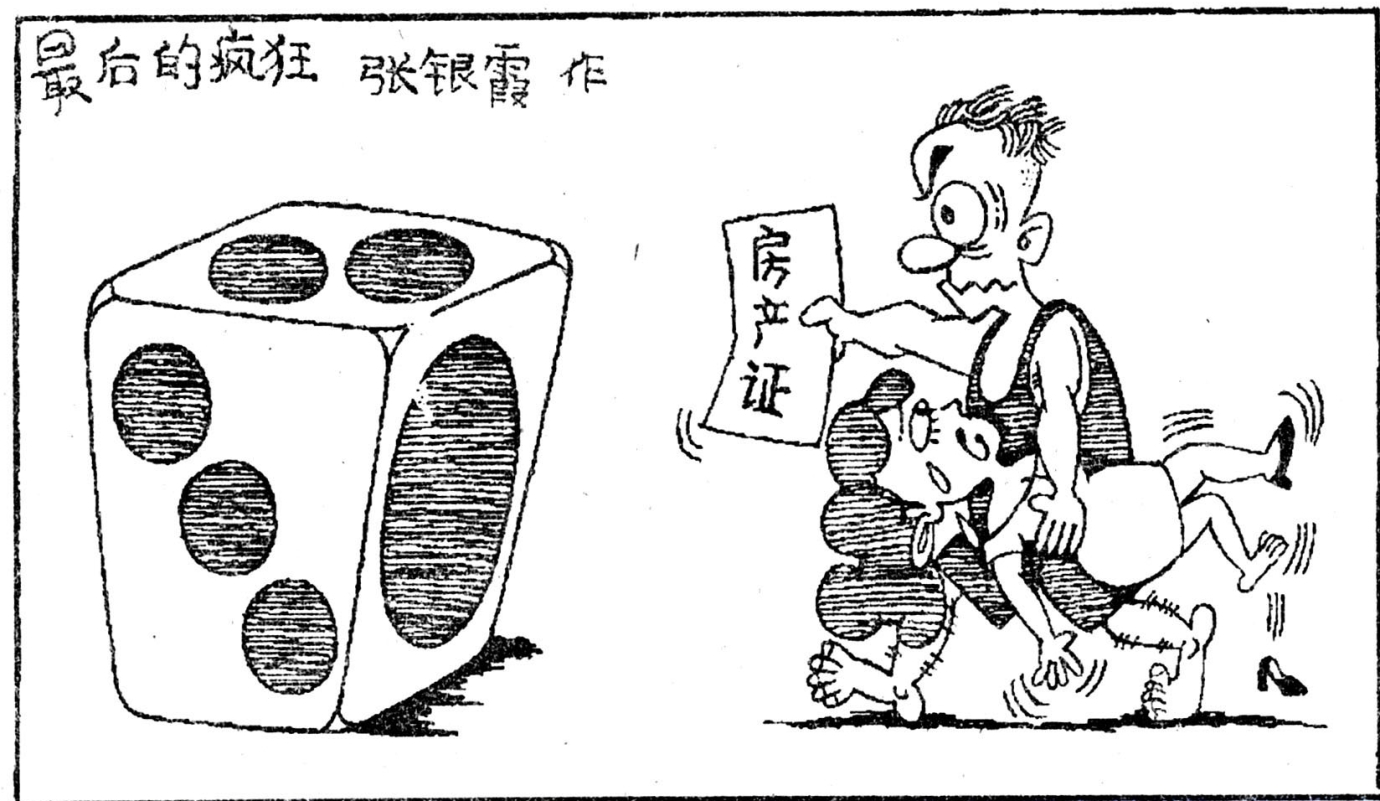

攫取是人类一种自然的欲望。为攫取金钱而不择手段,损害他人利益和危害社会,则是犯罪行为。诈骗,是其中最常见的一种。

近年来诈骗活动日益突出,不仅发案数量多,且金额巨大:1991年,全国千万元以上的诈骗案发生13起,而到1996年,仅深圳市就发生千万元以上的诈骗案24起。

“公家的钱最好骗”。骗子盯住资金较为集中的商业、金融和企事业单位,犯罪手段越来越狡猾,智能化程度也水涨船高,除常见的以签订经济合同方式进行诈骗外,以承兑汇票和现金作抵押骗取贷款、以信用卡透支、为银行拆借资金等方式诈骗也屡见不鲜。无论沿海或内地,富庶地区还是贫困地区,每年都有大量资金落入骗子手中。

犯罪分子何以屡屡得逞?交了一笔又一笔巨额的“学费”之后,人们有必要总结教训,挖掘一下那些隐藏在案件背后的东西。

盲目轻信,诈骗活动的沃土

经济交往其实就是钱与物的交往。在这种交往活动中,几乎每个人都存在各种“心理误区”:急功近利或贪图私利,崇拜特权或崇洋媚外,遇事总是往对自己有利的方面去想……因而往往盲目轻信,麻痹大意,丧失警惕,受骗上当。

“项目骗子”刘康烈就是利用一些领导渴求发展经济、热衷于上项目的愿望,骗取了近千万元资金。

从甘肃小陇山林业实验局退休的刘康烈懂得一些漆树利用方面的知识,谎称自己掌握T09大漆生产技术,伪造了国家科技成果证书、国外某公司的认购书、香港某公司催货通知等资料,1992年5月流窜到河南濮阳,以假技术为诱饵,采取签订联营协议,要对方先汇生产准备金的手段,骗取中原油田总机厂劳动服务公司、市区财政局等单位资金942万元。

河北某公司新任副经理郑某,也是在种种心理误区中一步一步陷入骗局的。1995年2月,郑在出差途中认识了北京物聚公司业务经理姜功毅,并谈上了化肥生意,签订了5000吨俄罗斯尿素的合同后,郑将50万元定金汇入了姜指定的帐户。郑经理提出看货时,姜总是推说有事走不开。郑经理独自到塘沽码头,看到堆积如山的化肥,虽不知是否属物聚公司的,但听说经常有化肥运来,心里也就踏实了。将货款全部交付后,却再也找不到姜经理了。

其实,物聚公司是属某学校主管,注册资金仅31万元,郑经理刚由政工干部改行搞业务,连农资是属于专营,物聚公司没有经营权这点常识都不懂,货源也未落实,就付了货款,结果损失了514万元。

在经济交往中,稀里糊涂、盲目轻信的行为没有不上当的。正是某些法人代表的种种心理误区,为诈骗活动提供了一次又一次的良机,骗子往往略施小计,就可得到成百上千万元的财物。

不公正的公证,诈骗活动的帮凶

公证机构是司法证明机关,出具的文书不仅客观、公正,且具有法律效力。不少骗子在设置陷阱时,往往利用公证来诱人上当。

1993年3月,以24%的高年息为诱饵,非法集资10亿多元的长城公司面临骗局败露的危险,众多的投资者纷纷要求退款,公司总裁沈太福为掩盖真相,通过北京中诚会计事务所,办理了证明长城公司具有足够经济实力的虚假资信证明。原来对长城公司的信用已有怀疑的投资者,看了中诚事务所的证明,便消除了疑虑,没有再要求退款,因此受了很大的损失。

中诚会计事务所非法收取了验资费10万元,有关经办人各自得了长城公司的“夜班费”100元,就出具了虚假的资信证明,后果十分严重。1993年7月26日,新华社播发《一家不公正的公证机构》的通稿,揭露了这一为虎作伥的行径。

就象沈太福的集资诈骗揭露后,集资诈骗照样在各地发生一样,中诚事务所的虚假公证揭露后,虚假公证事件照样在各地重演。

1994年初,河南新乡华兴交电电子公司寻找联营加工电子产品的广告出现在各地的报刊上,广告中的条件颇具诱惑力,并注明“合同办理法律公正”。

内蒙古某航空站、湖北荆门市曾镇文化站等30余家客户纷纷上门签订合同,交了保证金,并由公证处进行了公证。可是,当这些单位明白联营加工完全是一场骗局时,华兴公司已人去楼空。

所谓华兴公司,是几个骗子办的。他们对新乡市县区公证处的某些人给予好处,这些公证人员明知内幕,却随叫随到,办理“公证”,正是这种公证,消除了被骗者的疑虑,丧失了最后的一点警惕,华兴公司轻易地骗得了30多万元。

家贼,诈骗活动的同谋

俗话说,家贼难防。由于拜金主义、享乐主义、极端个人主义蔓延,一些职员经不住金钱的诱惑,两件家用电器、几条香烟就能把他们拉下水,有的人甚至进一次美食城或按摩厅,就被骗子俘虏,从偷偷摸摸捞一点,发展为大肆吃里扒外,为诈骗分子效劳。

某银行中山分行存汇科科长冯伟权、副科长池维奇可说是这类家贼中的典型,他们个人所得虽不太多——每人3万余元,使单位被骗损失的金额却极大——3.6亿元,堪称全国之最!

案件是从一顿酒席开始的。1993年初夏的一天,私人企业中山实业发展总公司的女老板陈秋园宴请冯、池两人,提出要办“授信资金”,并许诺“一定少不了两位的好处”。

授信资金是以一个单位的经济实力、资产和法定代表人的信誉为保证,透支一定数额的款项。两位科长想到陈秋园既是熟人,又有“好处”,使欣然答应。从6月1日陈秋园取得500万元的透支便利金,到1995年4月案发,共计透支3.9亿多元,其中3.6亿多元已无法追回。

不少企业中都藏有家贼,特别是某些企业的头头,本身就是家贼,就是骗子。他们大肆挥霍浪费、贪污受贿,把企业折腾到亏损、濒临破产时,就靠企业的牌子和帐号、公章,搞买空卖空、拆东墙补西墙的诈骗活动,还想方设法骗取银行的贷款。由于这类犯罪活动隐藏在民事欺诈行为之中,又有企业的金字招牌掩护,往往还在地方保护主义的卵翼之下,连揭露都很困难,更不用说作为诈骗犯罪去追究刑事责任了。

有章不循,诈骗活动的突破口

企业管理离不开规章制度。为了管理好企业,从上至下都制订了各种各样的规章制度,可是,不少规章制度都是“写在纸上,贴在墙上”,无人认真遵照执行。有章不循,成了犯罪分子从事诈骗所利用的重要渠道。每件诈骗案的发生,都反映了企业管理中这类松驰、混乱状况。

银行历来是规章制度最严的地方。可是随着整个社会的变化,这片净土也难逃污染,一些银行管理之混乱,已到了令人难以置信的地步。不仅盗窃、抢劫、贪污等大案、特大案在银行频频发生,诈骗的大案、特大案也都发生在银行,或者与银行有关。

1997年3月,某银行三门峡分行大坝支行派人到神农架建行,催讨到期的2000万元拆借资金,建行断然否认此事。大坝支行人员出示双方签订的融资合同,建行人员一看,合同和印章全是假的。

案件终于侦破了:四川万县清江公司万某找大坝支行计划科长向某联系拆贷资金,大坝支行同意后,神农架建行职工梅子中伪造了一份“法人委托书”,并刻了公章和行长私章,与万某一起找马科长,马科长拿出一份拆借合同,梅子中在合同上盖上私刻的公章和行长私章后,办妥了2000万元拆借到神农架建行的手续,但钱却划到了清江公司:万某分得700万元,梅子中分得1300万元,两人共向有关人员发放“中介费”120万元。

案件虽然侦破了,资金却仅追回了300万元,其余1700万元已难于追回了。参加破案的干警感叹:“即使这笔资金拆借是正常的经济活动,即使法人委托书是真的,大坝支行也不应把钱直接划到清江公司,如果按制度办事,这件诈骗案就根本不可能发生。可以说,这件案子是渎职、行贿、受贿交织在一起。”

“如果按制度办事,这件诈骗案就不可能发生”,不仅是这件诈骗案,众多的诈骗案也都不可能发生。前面提到的中山分行一案,也是违反制度、渎职与贿赂交织在一起;按规定存汇科长的授信权限不能超过30万元,上级部门见信用卡透支严重,又明令存汇科不许再办授信业务,可是冯伟权等人不仅不停办,反而一次就是几百万数千万地办,而该行的领导既没有组织职工学习上级的文件规定,却又以为本行的授信业务1993年底就已经停办了……

诈骗已成为最严重的经济犯罪,尽管有关部门一再呼吁,不少单位依然麻木不仁,犯罪分子照样大显身手:骗了张三骗李四,南方骗后骗北方。一个重要原因,就是这些钱物姓“公”,人们损之不悔,失之不痛。有的被骗之后,为了单位和个人的“名声”,竟连案都不报,使骗子一次又一次逃避了打击处理。

骗子未受打击处理,被骗单位的渎职者呢?几乎每一件诈骗中,都有一个甚至几个渎职者,可是由于种种原因,他们未受法律追究,连纪律责任也没有被追究……

诈骗和渎职都有一个如此宽松的环境,诈骗活动自然异常活跃,损失越来越大也就不足为奇了。