文/田长山

踅摸

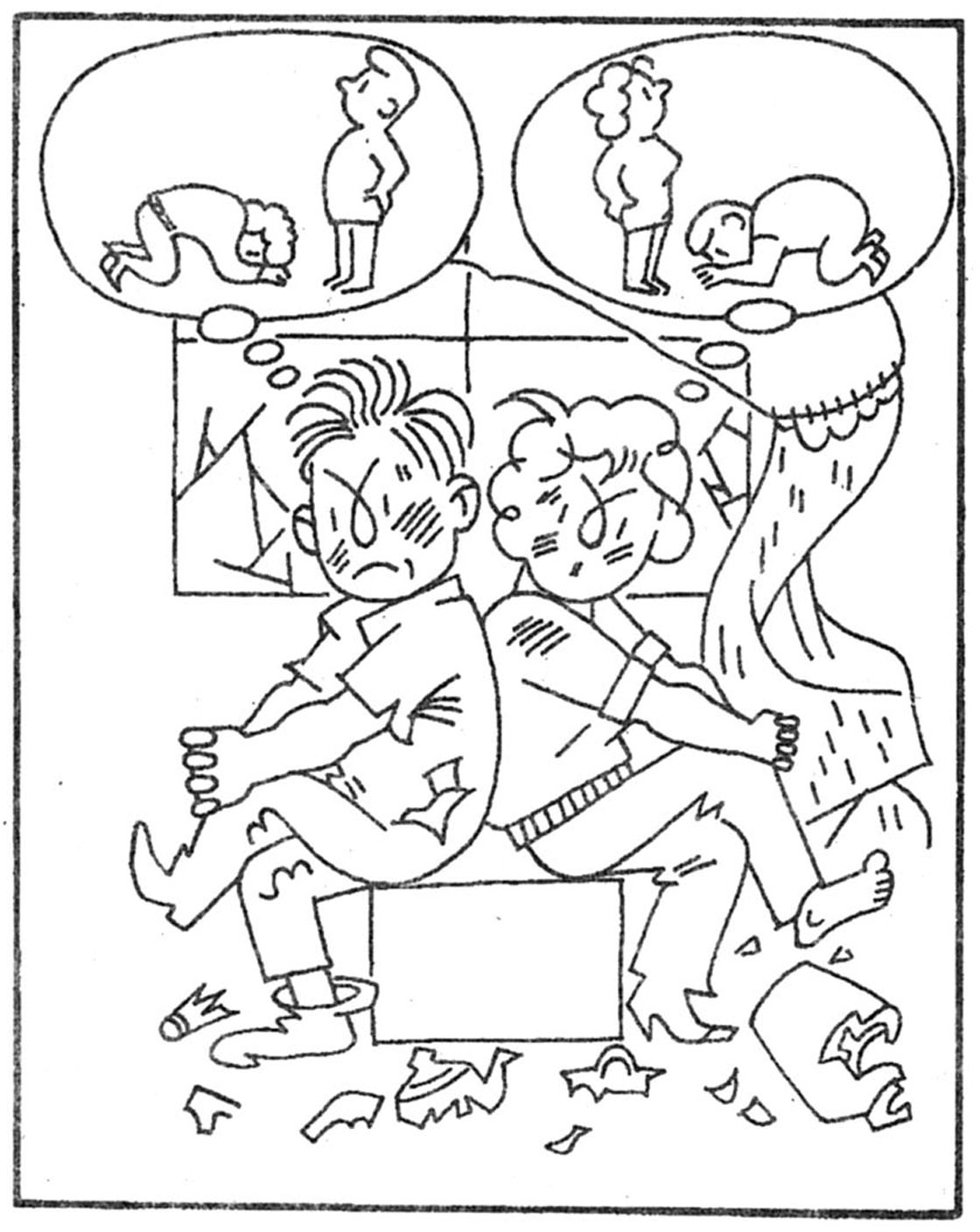

“你踅(xué)摸啥哩?狗踅油胡芦哩!”大人骂小孩子转来转去,无所事事,就骂他像狗想吃大车上挂的油胡芦一样,转过来转过去地踅摸!踅摸是个动词,踅就是走去又折回来,来来回回,围绕一个目标走动;摸,我以为可以看作是踅的目的,要得到,要亲近等等。一个小伙子,看上了村里一个姑娘,隔三岔五有事没事地往人家姑娘跟前贡献爱心,送个小东西,帮人家家里做个活,和人家能说几句话,这本来都是很正常的事。但村中有一老者看到了,就不客气地说了:“你小伙再甭胡踅摸了!人家女子早就有了主儿家了!”“踅摸”二字,就很形象地把这个小伙子的形象画出来了。如果是大忙的时候,大家都在忙得放下杈把弄扫帚,但有人没眼色,就是不好好做活而是胡转悠,村中有老者见了,还是要骂:“我就问你胡踅摸哩?吊死鬼寻绳哩得是?把你个好吃懒做的东西!”踅摸的用法相当灵活也相当广泛。生产队时,村里种了些西瓜、梨瓜,还不等熟,就有人去踅摸,等到熟了,有人天天黑了去踅摸,生产队这些西瓜梨瓜的,其实没卖上几个钱,硬是叫人给踅摸完了!——提起当年生产队种瓜还有人这样说当年的情形。乡亲评价时政,往往也是方言土语,根本没有学来的那些新词。林彪当年高呼“万岁”的时候,村中老农就有人说了:“你当林彪是促哄毛主席哩?林彪是踅摸皇上的位子哩!”“你当江青真个是唱戏哩?江青是踅摸权哩!”这些话常常在我的脑子里引起巨大的回响。农民没有多少文化,“文化革命”中看时事政治,往往是一说一个准,打倒老干部时,他们说的是“朱元璋火烧功臣楼”;江青在政治舞台上很活跃地进行表演时,他们就说“吕后当年乍长径短”。他们的政治经验,往往是从老戏上来的,也说明政治变化得还是太慢了,否则老农怎么能那样地料事如神呢?

枝蔓

关中人说一个人说话啰啰嗦嗦,老是没完没了,就说你这个人咋就这么枝蔓的?一点也不干脆,一点也不利索!枝蔓这个词用在评价一个人写文章上,这篇文章枝蔓太多!指写得不精练,材料上缺乏很好的剪裁,主题上缺乏很好的提炼。这个词的本意,是指树木的枝或者是指藤萝植物的蔓,譬如牵花的蔓西瓜黄瓜的蔓等等。枝和蔓合在一起,最早可能是用来作了比喻,然后慢慢地在生活之中有了较为固定的涵意,枝的旁逸和别出,交叉和重叠,以及蔓的句连撕扯与纠缠不休,就和相类的人事有了相同的形和质。由此我也想到一个最基本的问题,即人类的认识最早时候,绝对应该是从感性认识开始的,包括文字的起源,语言的起源,都应该是从具象开始,然后才一步一步走向抽象。小孩子的认字,其实就是人类最早产生文字的重复和演释。先由形象的山开始,然后认识抽象的山。枝蔓也可以重叠——枝枝蔓蔓,就更显出琐碎,显出口罗嗦。在我的印象里,我的识字的外祖母有时对我们小孩子的问题不耐烦,有时就说我们爱枝蔓;人一上年纪脑供血不足反映迟钝,说话的时就颠三倒四啰里啰嗦,年轻人就会说某某爷说话枝蔓;再有就是有人性格比较粘乎,有时也就枝蔓。与枝蔓有些相近的一个词是浆水,你这人说话咋这么浆水的?比起枝蔓中所包涵的啰嗦意思而外,还有谈乎寡味之意。组词的原则比喻的方式,与枝蔓也相同,也可以重叠着用:人老了,没用了,一说话就浆浆水水的!如果一个人喋喋不休地说个不停,关中人也会简化为,你咋就浆浆个不停点!从我写方言误读至今我越来越认识到关中方言中保留的古汉语、千锤百炼的口语,在转化为书面语言时的不可替代的表现力。