1974年冬,17岁的我和一群要到农村广阔天地里去锻炼的城市青年来到周至县集贤公社的赵代村,接受贫下中农再教育,在那个缺衣少食的年代,村民热情地接待了我们这群不知天高地厚的城市娃娃,但贫穷使他们变得狡黠而小气。表面上的热情掩盖着内心的抵触。下乡的生活在吃派饭中开始,一天三顿搅团,肚子喝得胀胀的,干一会儿活,就成了空肚子,实在撑不住,便躺在山坡上晒太阳。那时我最大的愿望就是能吃上一顿饱饭。

盼了一年半,吃饱饭的日子才姗姗来到,可要用百倍的劳动去换得。那年冬天,男知青和村中的男劳力开始给渭河边送石头。渭河正在修大堤。每天早上四五点钟起床,什么也不吃,装上一架子车石头,黑灯瞎火地就出发了。从山里到渭河边,一趟40里路,上坡、下坡,负重颠簸,苦不堪言。最要命的是赶时间,因为谁如果在中午12点前赶不到渭河边,就与两个杠子馍夹肥肉无缘了。那样的饭在那个时代对人的诱惑力太大了。那么多人,千辛万苦地赶40里山路,为的就是那两个杠子馍夹肉。

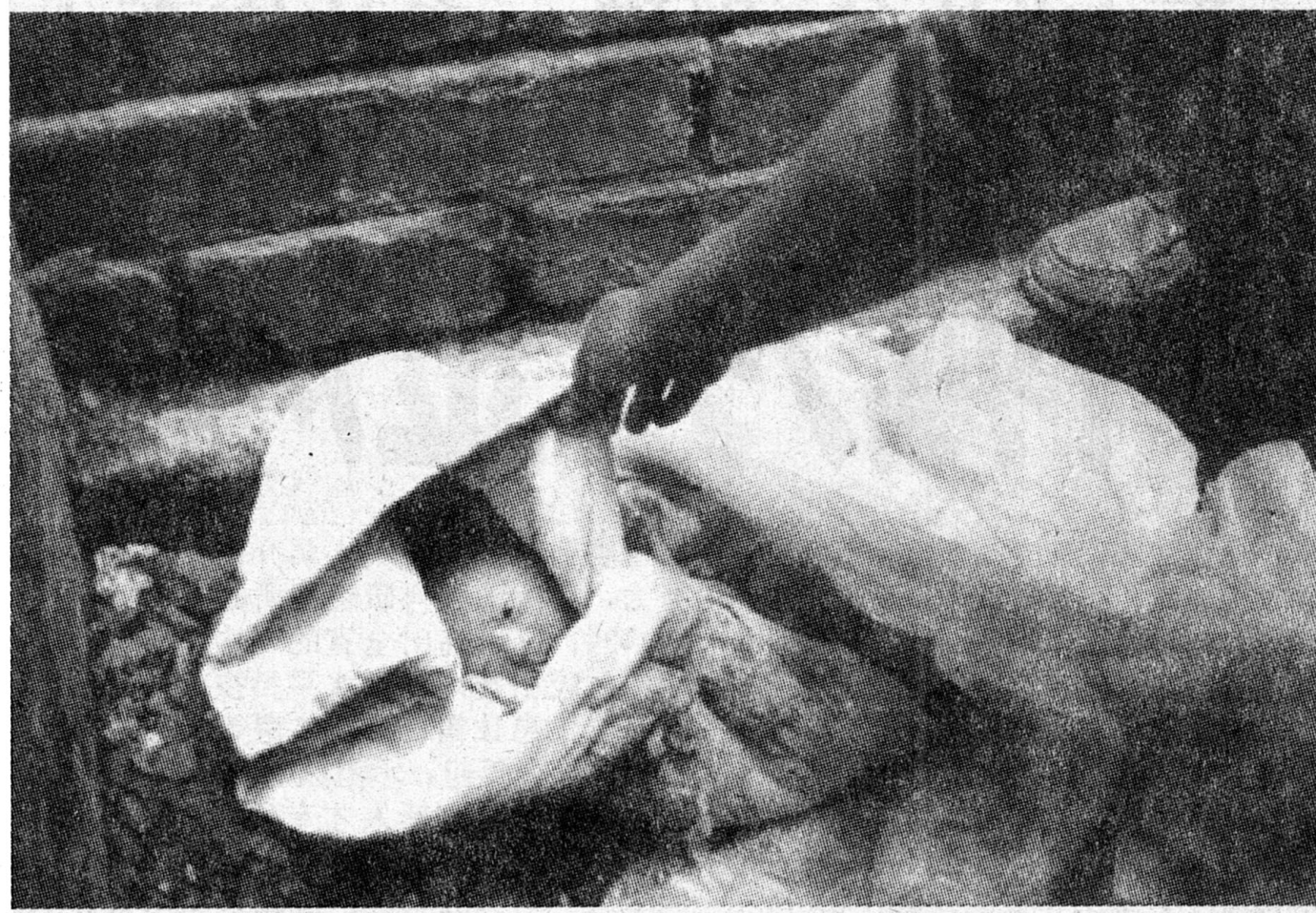

有一次,我心贪,多拉了一点石头,又害怕迟到,一个人先上路了,走到离终南镇还有三里路的地方,车胎突然爆炸,一车石头哗一下子就倒在山坡上,一块石头正好砸在我的腿上,我跌坐在地上。在黑暗和寒风中裹紧棉袄,蜷成一团,等待同伴的到来。拉石头时,热得人浑身冒汗,这么一停,汗水变成了冰水,贴在身上,钻心地寒。天亮时,路上来了一个骑自行车的人,他将我和架子车带到终南镇,补了轮胎,便一瘸一拐地拉车返回将石头装好,慢腾腾地赶往渭河边。那是我走得最漫长的一次路,赶到渭河边已是下午4点钟,饭当然没吃成。再往回赶时,腿已肿了,头昏沉沉的,高一脚低一脚地向回赶。不知走了多长时间,天色渐晚,实在走不动了,一头栽倒在人家门前。一个小脚的老大妈叫醒了我,被她搀到屋里,小桌上一碗热气腾腾的粘面看得我眼谗:“老婆姨,你让我吃一点面行不!”“吃吧,吃吧,看把俺娃苦的!”我抓起筷子,狠狠地操了一下,塞在口里,却让我难以咽下。那面太咸太辣太酸了,是老大妈一家人喝汤用来当菜吃的。面吃不成,老大妈给我舀了一老碗面汤,又塞给我三个窝窝头,泡在碗里,我头未抬吃了个精光。吃完,我什么也没说,腿一软,给老大妈跪下了。

在那些拉架子车的日子,我们用稚嫩的肩膀拉着沉重的岁月,在饥饿和寒冷中寻找理想的日子,它以青春作代价,与苦难为伍,练就了一副能抵抗任何风雨和艰险的石头般的性格和意志。 (领宪)