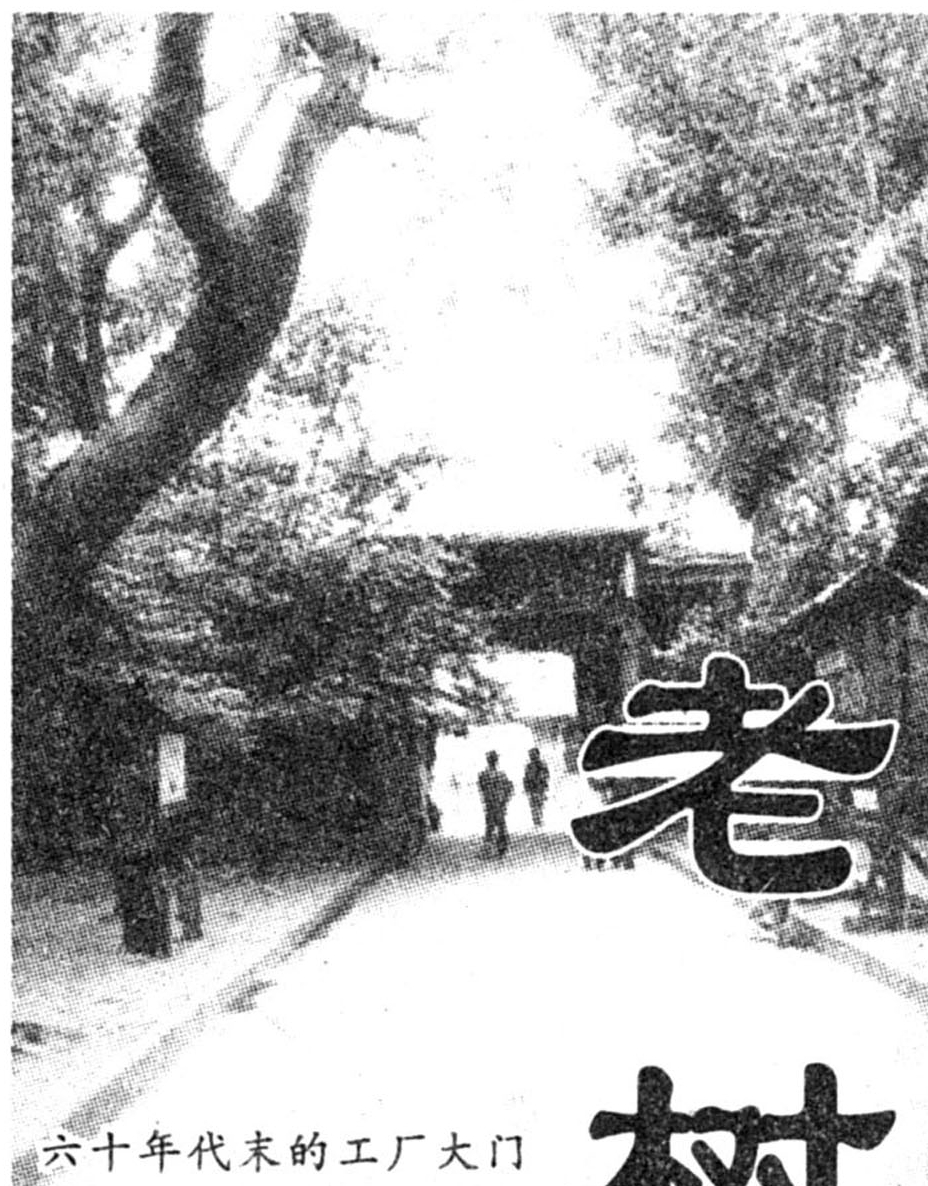

一堵10余米高的青色砖墙,进出的门洞已被封死,门洞两边,用作警房和职工下班搜身的小木房,已经腐烂。

作为历史的见证,它无声地讲述着陕棉十一厂六十五年的沧桑岁月。

站在新世纪的门槛,依稀可见当年民族资本家“实业救国”的难圆之梦。

陕棉十一厂于1934年由我国民族实业家石风翔创建。工厂初名为大兴第二纺织厂,1936年更名长安大华纺织厂,1966年12月改为陕西第十一棉纺织厂。

解放前,市民中流传着这样的顺口溜:“用大华的布,吃华丰的面”,大华纱厂的“雁塔牌”中细布,是当时最好的布。最好的东西,当然要用在艰苦的抗日前线,中细布在抗战中立下了汗马功劳。因此,大华纱厂成了日军轰炸的目标,工厂在炮火中毁于一旦。解放后,大华纱厂才走上了蓬勃之路。

建国初,做为西北最早的一家纺织企业,大华纱厂向我省纺织和其它行业,输送了上千名干部,为国家的经济建设做出了突出贡献。

建国50年的发展特别是20年来的改革开放,这个历经半个多世纪的老字号企业面貌全新:框架式两层织布厂房、单房、多层细纱、精梳、筒并捻厂房,将严重危漏的辅房变为历史;纺织工业技术领先水平的汽流纺、喷气织机及辅助设备成龙配套,固定资产原值比1990年增加一倍;“雁塔牌”中细布被精纺纱布而代之,“太白邀月牌”21支棉纱被“团花”牌棉纱代替,并迈入国际名优品种行列,在国内外市场享有较高信誉。

技术装备水平的提高,使大华纱厂具备了开发、储名优产品的能力,产品结构不断更新换代,从32支到100支精梳纱、7支到45支普梳纱的生产实力雄厚。累计上缴利税3.9亿元,产品行销13个国家和地区,创汇1.1亿美元,被列为我省纺织品出口的专业厂。

近年来,在国家产业结构调整中,陕棉十一厂抓住历史机遇,进行机制改革和资产重组,一举甩掉亏损帽子,以其全新的面孔迈向21世纪。

赵贵秋杨令青