本报通讯员纪惠娟 本报记者桂维平

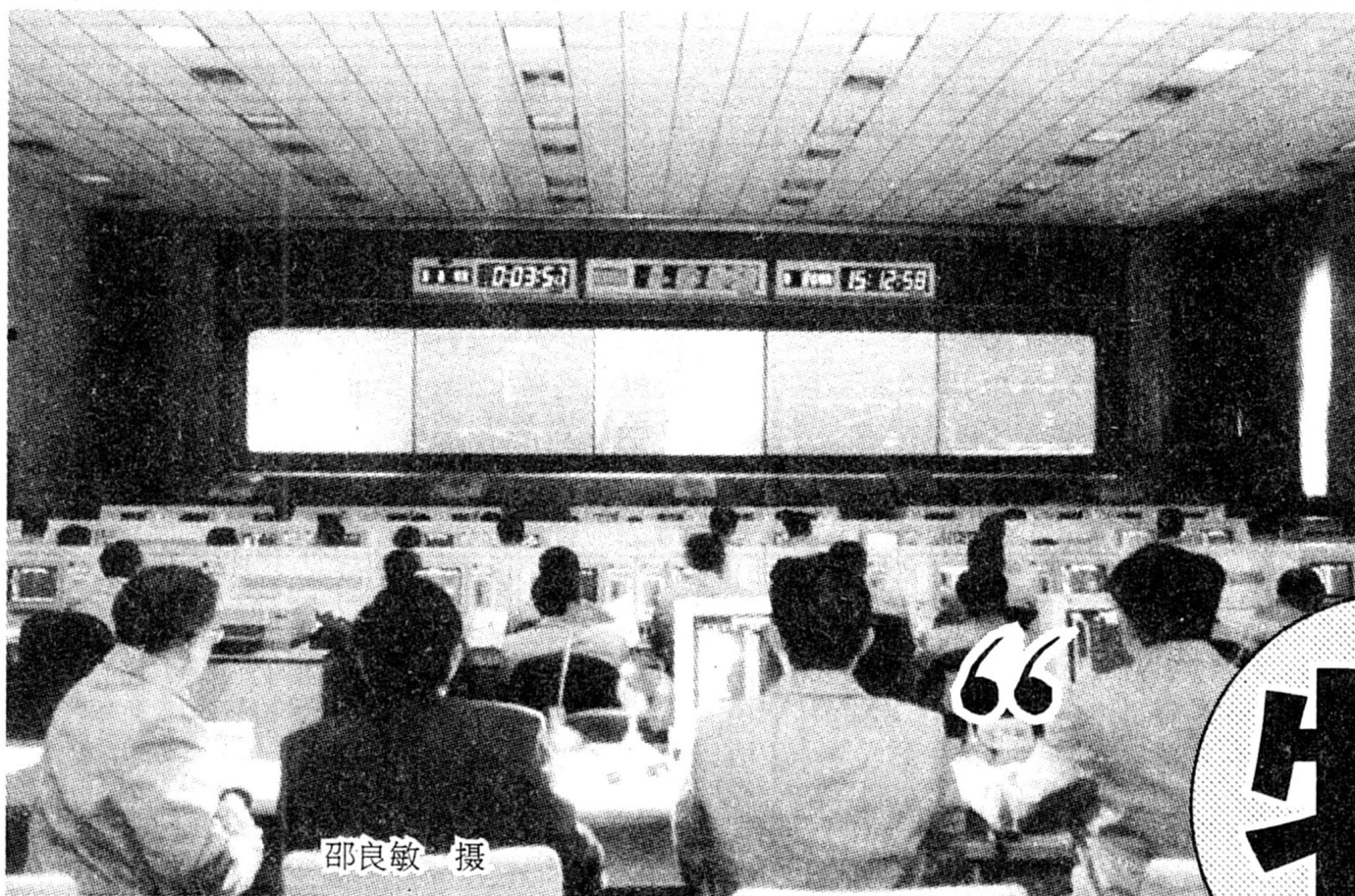

在文化积淀深厚的古城西安东郊,昂首矗立着全国唯——座闻名遐迩的“科技明珠”——西安卫星测控中心。在这凝聚现代高科技辉煌成果的殿堂里,诞生了一个又一个扣人心弦、扬威长志的故事,为古城西安乃至整个中国都增添了雄厚的科技实力和无比绚丽的光彩。

白手创业之初

1957年10月4日和1958年1月31日,前苏联和美国的人造卫星发射成功,为人类涉足太空树立起一块光辉的里程碑。中国人不甘落后,1958年5月17日,毛泽东在八届二中全会上发出“我们也要搞人造卫星”的号召。

1965年9月,中国科学院组建了卫星设计院。1967年6月,西安卫星测控中心的前身——卫星测量部在秦岭脚下宣告成立,拉开了中国发射卫星的序幕。

1968年1月11日黄昏,这支部队的第一批人员从巴丹吉林大沙漠深处的一个小站登上一列闷罐车。无人能把车上装载的全部“家当”——30把椅子、50张桌子和一些日用品与这支“神秘之旅”的庄严使命联系起来。科技人员住在一所闲置的乡村中学里,油灯土炕,四壁萧然。屋里燃着炉火,而刺骨的冷风仍从四面八方侵入,寒气逼人。他们做饭,要自己上山打柴;喝水,要自己摇辘轳、用扁担挑;吃菜,要自己去十几里外往回背。然而真正的困难却是那个全新的航天测控领域。他们边学习,边攻关,边建航测站。没有计算机,他们就到外单位排队等候借用;没有计算器,就用纸和笔计算那繁琐纷杂的数据。

1968年,为了设计我国第一颗人造卫星测控网的信息流程,他们把自己关在蒸笼似的房子里,汗流浃背地“玩”起纸片,床上摆,地上摆,桌上也摆;白天摆,晚上还要摆,他们要通过这种“游戏”推导出一种最难选择的纠错方程。他们的纸片“玩”得并不轻松。就这样,他们在焦虑、烦闷,炎热和蚊叮虫咬中度过了整整一个夏季,设计方案终于在冥思苦想中诞生了。就这样,从夜走到了晨,从冬走到了春。他们几乎天天在苦躁的数据信息中遨游、探索、拼搏……

1970年4月24日,是测控中心人永远难忘的日子。随着中心向各观测站下达的代密为“要立新功”的点火口令,中国人自己研制发射并测控的第一颗人造卫星“东方红一号”成功发射了。中心通过跟踪目标测量,作出了卫星飞往世界244个城市上空的全球预报,获得了大量测轨资料和宝贵数据。此时,那些油灯下学习、探索、论证的日子,那些跨过沟沟坎坎步行几十里去买菜的辛劳都变成了美好的回忆。

寒来暑往,春去春归。历经32年的艰难跋涉之后,如今的西安卫星测控中心已经实现了飞向太空、返回地面、同步定点、一网多星、国际兼容五大飞跃,可在万里航区3.6万公里高度内对火箭、卫星等航天器精确控制,航天测控技术水平跻身世界先进行列。迄今为止,西安卫星测控中心已出色完成了65颗各类卫星和41发战略火箭的测控任务,成功率100%,创造了世界航天测控史上的奇迹。

“牵”星回归故里

1975年11月,我国成功发射了第一颗返回式科学探测卫星。3天后,西安中心按预定地点和时间成功地使其返回地面,创造了首次回收首次成功的世界纪录,使我国成为继美、苏之后世界上第三个掌握卫星回收技术的国家。

何为卫星回收?用一位总工程师的话说就是:好象放风筝,既要能放出去,又要能收回来。不过风筝有根线牵着,卫星却是无线的,要靠无线电波发射各种控制指令把它“牵”回来。这位老总的话说得形象也很轻松,然而真正回收卫星决不会像放风筝那样悠闲。我国回收第一颗返回式科学探测卫星时更是历经艰辛。

1975年11月26日,我国第一颗返回式卫星在酒泉发射成功。按预定计划,它将在太空运行3天后返回地面。然而卫星运行一圈后,测控人员发现,卫星上的气源曲线直线下降。如果按曲线的耗压量计算,卫星运行不到3天就没有气压了。一旦没有气压,卫星姿态无法调整,卫星当然也就无法返回地面了。

面对这一突发故障,有的同志提出,是否一天回收?

刚发射仅一天就要回收,这意味着后期拍摄获取资料的计划告吹。测控中心的科技人员冷静地通过遥测数据分析,迅速查出原因所在,连续发出指令,稳定了卫星的工作状态,专程从北京赶来的著名科学家钱学森喜不自禁,立即报告北京指挥部:回收计划不变!

我国的第一颗返回式卫星可谓命运多舛。第三天,卫星回收在即,此时,需对卫星返回指令做准确计算,这一关乎卫星命运的计算,有赖于对两台同时运转的320计算机的计算结果进行比对。恰在此时,其中一台计算机突然出现故障。现场气氛骤然紧张起来。

指令是发还是不发?此时,任何的迟疑都将造成难以想象的严重后果。科研人员临危不乱,经过科学分析计算,果断下令:发!终于,我国第一颗返回式卫星在地面测控系统的控制下,成功返回。

鏖战无极太空

在地球赤道上空有一条高度大约36000公里的圆形轨道。当卫星在这条轨道上以和地球相同的角速度运行时,它相对地球上的任何一点来说,都是静止不动的。这条轨道被叫做地球同步轨道。它是一笔全人类共有的“财富”,大家竞相去占领。有些根本没有卫星发射能力的国家,也不惜花重金买一颗卫星请人发射上去。

1984年4月8日,我国也打响了一场飞向地球同步轨道的战役,把自己的第一颗地球同步试验通讯卫星——东方红二号送入太空,使中国成为世界第五个能发射这类卫星的国家。

发射地球同步轨道卫星难度很大,测控地球同步轨道卫星就更不容易了。它对测控精度、控制时机和控制量提出了极为苛刻的要求。接受任务时,西安中心面临的是数量极其有限的国内测控站和每秒仅20万次的晶体管320计算机,这与国外全球布站,使用每秒千万次大规模集成电路计算机进行测控形成强烈反差。

我国自行设计的320计算机是1971年开始投入使用的,内存和速度都远远不及今天已被人们淘汰的286微机。早在1979年,外国专家就曾断言:“用这样的设备完成卫星回收、一箭三星,已是很了不起,但用于通信卫星是绝对不可能的。”

我国有关部门曾多次与国外公司谈判,进口百万次计算机,但对方总是以种种理由搪塞,予以拒绝。

西方大国的技术封锁,激起了西安卫星测控中心官兵们为国争光、开拓创新的豪情,他们决心就在这台“古董”机器上创造奇迹。

经过苦苦思索和论证,西安中心终于解决了控制方式和系统同步、卫星和测控间的系统相关性等重大技术难题,制定了一个具有中国特色的测控计划。(下转四版)