文图/周继厚

随着人们对“文革”文物收藏研究的重视,各种不同门类的“文革”物品不断被发掘。而在众多“文革”物品中,宣传画堪称一项独具特色、颇有价值的收藏品,并已越来越受到收藏者、艺术家的关注,其身价日益看涨。

近年来,全国各地许多拍卖会的槌声落处,一幅幅“文革”宣传画被高价拍板成交。其中最引人注目的是1995年10月“中国嘉德秋季拍卖会”上,中央工艺美术学院学生刘春华等人集体创作的著名油画“毛主席去安源”原作,以550万人民币的“天价”拍出,创造了中国宣传画拍卖的最高记录。

1997年11月,《文汇报》刊登了陕西省军区某军官在西安废品堆里发现一套珍贵的“文革”宣传画剪贴册的新闻,后被许多报刊转载,在社会各界引起反响。文章称:“该剪贴册以四开大的白纸作衬底,共107张、214面,整齐地贴着2000多幅‘文革’宣传画。”

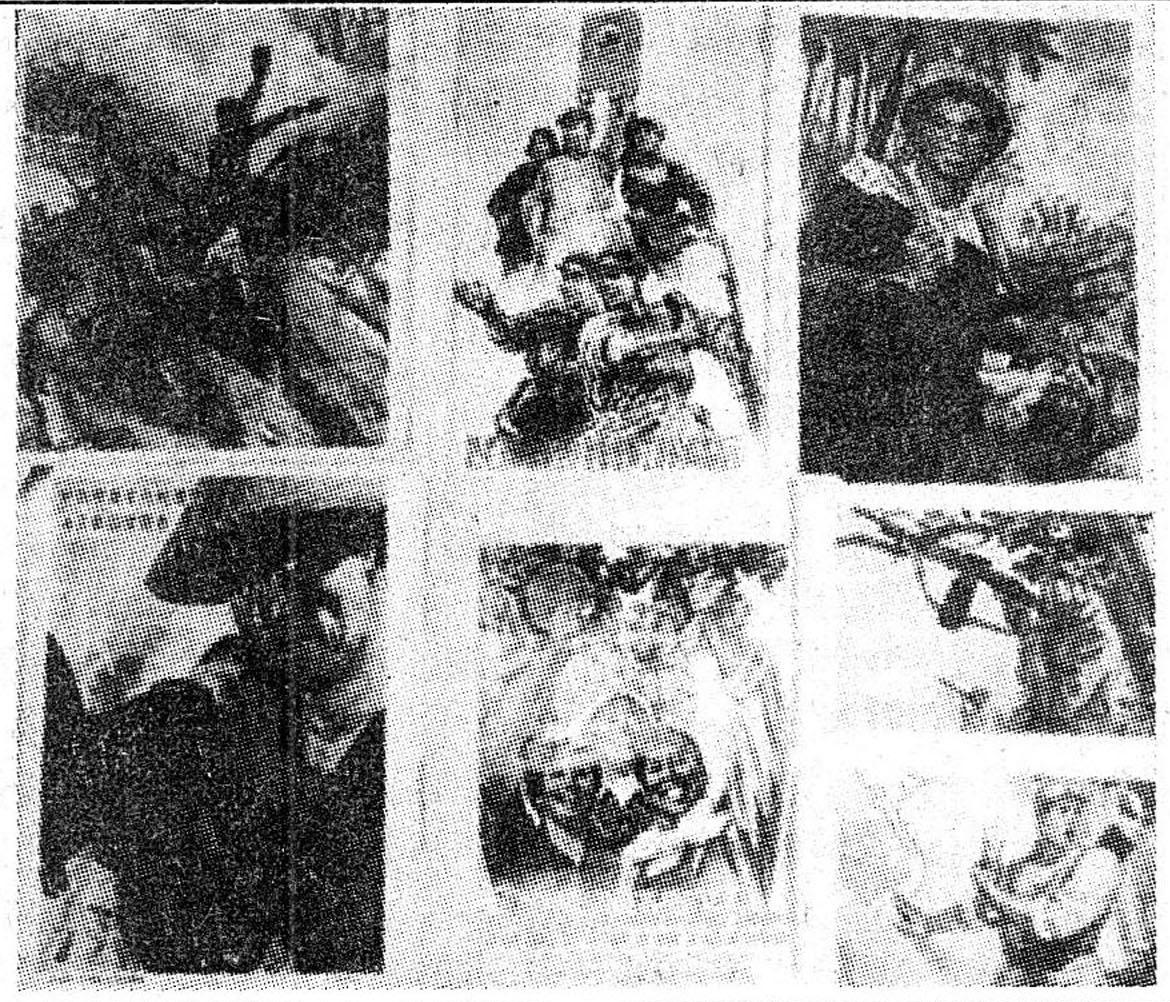

“文革”宣传画的创作,多数采用油画形式,也有国画、年画、漫画、木刻画、水粉画、素描画等表现方法的作品。并且题材广泛,内容丰富,几乎涵盖了“文革”十年所有的重大事件。真实地反映了历史风云,形成了一个特殊时代的缩影。除颂扬领袖的宣传画而外,比较常见的题材有:“斗私批修”,“最高指示”,“接见红卫兵”,“革命委员会”,“三支两军”,“知青上山下乡”,“样板戏”,“英雄人物”,“中阿友谊”,“援越抗美”,“备战备荒”,“务歼入侵之敌”,“解放台湾”,“革命大批判”,“一不怕苦、二不怕死”等等;此外,还有反映工农业生产和国防科技建设的题材:如“工业学大庆”,“农业学大寨”,“南京长江大桥建成”,“人造卫星上天”,“独立自主、自立更生”,“支援三线建设”,“亚非乒乓球友好邀请赛”……都用形象的画面表现出来。

这些宣传画上的人物,多数是扛着钢枪,举着语录,横眉瞠目,抹胳臂挽袖子“金刚怒目式”的红卫兵、造反派形象。此类打倒、砸烂、横扫的画法,在人类绘画史上是绝无仅有的。并且画上的语言也极为独特,如“最红最红”、“最新最高”、“一切想着”、“一切服从”、“一切紧跟”、“一切捍卫”、“砸烂美帝苏修的狗头”……充分反映了“文革”十年极“左”的历史,也反映了在极“左”的干扰下宣传画创作中说大话、说空话、说假话,以及公式化、概念化的倾向,因此创作题材往往脱离生活,脱离群众,从政治概念出发;艺术上常常牵强附会、粗制滥造。没有把宣传画看作艺术品,而只是当作一种政治表态的宣传品和舆论的工具,使宣传画成了各种政治口号的图解。

“文革”期间出版发行宣传画最多的单位主要有:“人民美术出版社”、“上海人民美术出版社”、“上海市出版革命组”、“上海人民出版社”、“天津美术出版社”、“浙江工农兵画报”等等。而宣传画的作者,一般均注明为集体创作,如上海人民美术出版社发行的一套九张包含地方、部队各行业的宣传画,其创作单位分别是:“上海纺专校革委会政宣组供稿”、“上海第三印染厂革委会政宣组供稿”、“上海市美术学校工农兵美术创作学习班供稿”、“上海机床厂政工组供稿”、“南京部队空军红鹰笔作”、“驻沪海军航空兵某部东海红作”(“红鹰笔”、“东海红”为南京部队著名美术创作组的笔名,不少军事题材的作品,均出自这两个创作组)——也见有少数宣传画署个人姓名:如尽人皆知的宣传画“毛主席的红卫兵——向革命青年的榜样金训华同志学习”,即为上海著名画家逸中作(邮电部于1970年1月21日根据此画设计发行一枚8分面值邮票);“到大风大浪中去锻炼”,则为彭召民作——

“文革”宣传画,作为一个特殊时代的产物,必将在绘画史册上留下痕迹。“前事不忘,后事之师”。收藏研究“文革”宣传画,有助于了解中国历史上的这场大动荡、大浩劫、大灾难;有助于总结历史的经验教训,为宣传画的健康成长探索前进的道路;有助于艺术家深入生活,创造出时代所需要的作品。从而促进宣传艺术的发展,为有中国特色的社会主义建设鸣锣开道,加油鼓劲!