文/任忆 苏会志

继明十三陵定陵、大葆台西汉墓发掘以后,新中国成立后北京考古史上的第三大发现——老山西汉陵墓的发掘工作正紧张进行。有趣的是,这个西汉墓的发现缘于一起盗墓案。

去年10月23日,老山所在地的派出所民警听周围群众议论,老山主峰南侧附近出现了不少新坟头,影响了人们的晨练。

事情显得有些蹊跷。民警李利文向领导汇报后,派出所派出几名干警昼夜蹲守在老山主峰南侧秘密观察。他们发现,每天晚上9点以后,就有几个人来这里挖土,他们将新挖的土背到居民晨练的场地堆成坟头状,翌日凌晨3点左右又分头下山,行动十分诡秘。

民警经过分析认定,他们很可能是一伙盗墓贼。公安人员发现,盗墓贼每天从山下集合,骑车或步行上山,到达现场后先将洞口打开通风,半小时后一人钻入洞中挖掘,一人负责观望,两人负责运土。挖掘结束后,洞口用编织袋封填,上面伪装成坟丘状,铺上树叶掩盖,再用树枝将洞口附近的脚印扫干净。去年12月9日和10日,公安干警两次进入洞内取证。

发现盗墓贼已接近墓椁,公安机关果断下达抓捕令。但从12月11日至21日,连续11天犯罪嫌疑人始终未露面。12月22日,3名盗墓贼终于出现。干警们四面围堵,一举将他们抓获。根据被抓获的盗墓贼交代,公安人员又将外逃的另外4个犯罪嫌疑人抓获。

北京市文物研究所副所长、挖掘现场指挥王武钰说,从墓洞的痕迹看,盗墓者挖掘位置选得比较准。据了解,汉代王侯讲求厚葬,一般墓中随葬器物种类多、数量大,具有很高的研究价值。

今年年初,北京文物研究所随即对这座位于京西老山距天安门广场约18公里的古墓进行发掘。

考古发掘有重大发现

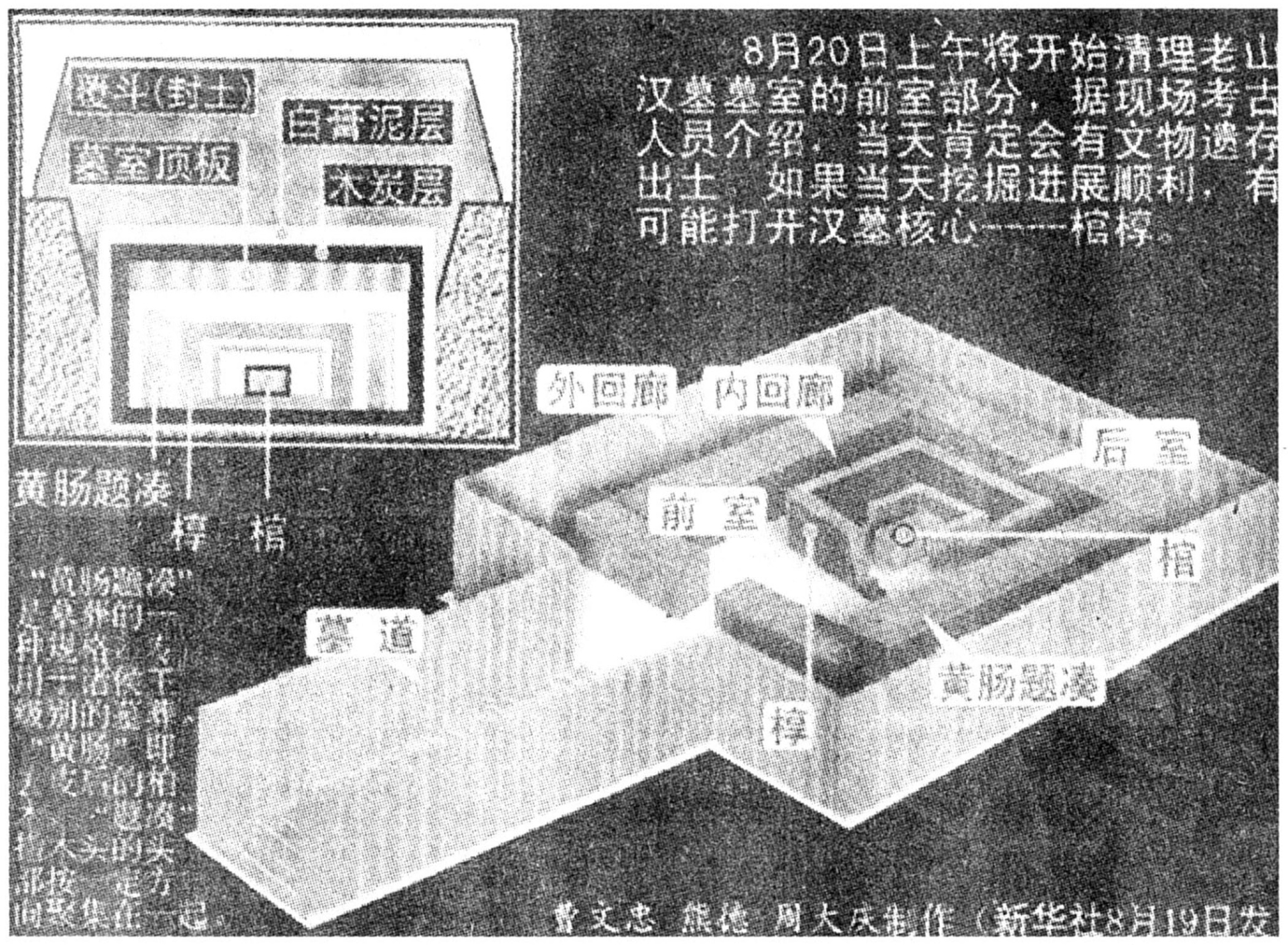

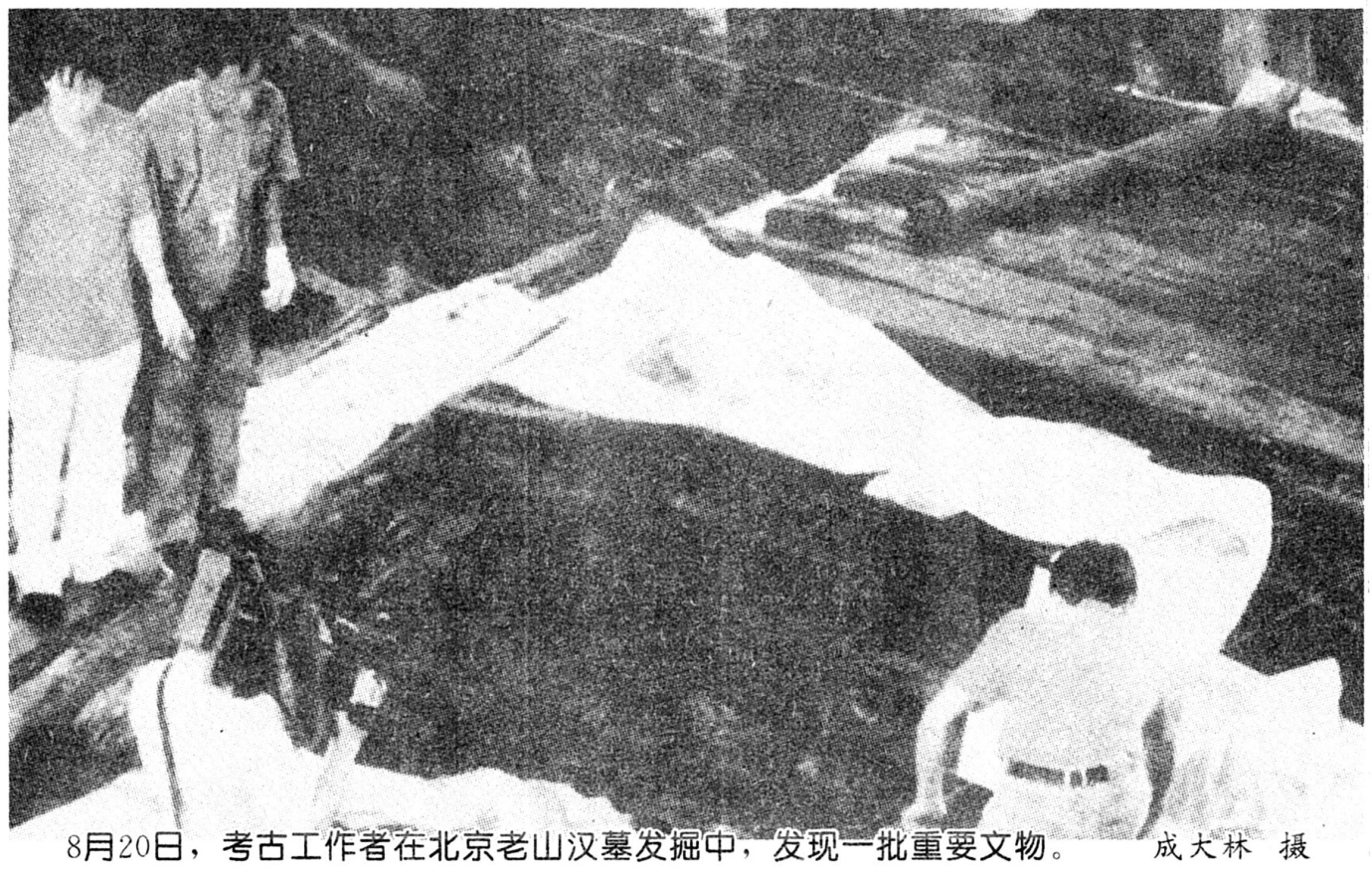

经过半年多的细致发掘,考古工作者在老山汉墓取得重大发现。在前几天发现漆器、陶片、铁器等重要文物的基础上,20日又发现了一具古尸骨骼、一些玉器、银器和2000年前的粮食。有关专家称,这些文物对考证这座汉墓的主人、西汉时期的历史、文化、经济发展具有重要意义。

20日上午,考古专家继续对老山汉墓前室和棺椁进行清理。记者在现场看到,前室西南侧发现的一具尸骨,已清理出保存完好的半个头盖骨,其头部前额上方有些裂纹,骨骼下肢已清理完成。古人类学家潘其风初步考证后认为,这可能是一具男尸,年龄在35岁至40岁之间,身高1.61米左右。但具体结果有待通过DNA测试等现代科技手段做进一步考证。他分析这具尸骨的身份有三种可能:盗墓者、陪葬者或被盗墓者拖至此处的墓主人。

在对前一阶段发现的文物进行考证后,专家确定它是一座西汉时期的大型王侯级墓。在几个月的考古发掘过程中,这里陆续出土了代表墓主人显赫身份的栗木“题凑”结构、陶片、贴金漆器、形状如铁锹的铁器、木质台案等文物。

在发掘现场,记者看到,几名考古人员在前室清理前些天发现的精美漆器,从已经出土的部分看,这是一件精美的大型漆器。它的底色是褐色,上面有漂亮的红色花纹。专家推测可能是古代贵族家中的屏风或台案。另有一件漆器上绘有人物搭弓射猎图,线条简洁明快,图案形象生动。还有一件有贴金动物图饰,而以前发现的汉代漆器多是描花的。专家认为,这在北方地区考古中实属罕见。据介绍,由于地理、气候条件的差异,漆器在南方地区西汉墓中出土较多,北方地区所见不多,故文物研究价值更大。

考古人员在前室发现了一块大木板,它长约2.3米,宽95厘米,厚10厘米左右,斜放在前室中央,与周围的墓椁布局很不谐调。专家认为它应是后室棺椁的一部分,出现在前室,说明古墓曾被打开过,此墓被盗已成定论。专家认为,按正常墓葬的摆放规律,前室部分应摆放主人生前宴饮、娱乐的日常生活用品,如各种盛器、酒器、琴棋、车马、竹简、木简等,而不应该出现这样一块大木板。它的出现,印证了“题凑”上的小洞为“盗洞”之说是正确的。

前些天陆续出土的一批陶器和碎片在现场显露出来,记者看到,一个已经完全出土的陶罐做工精美,保存完好。而另一个已露出器口、下部刻有花纹、呈红色的彩绘陶壶,考古工作者正在清理上面的泥土。在后室西北角还发现了一个直径约50厘米的瓮。

汉墓后室的木棺今天也清理出一角,上面的黑色外漆保存很好。北京市文物研究所副所长王武钰介绍,从目前发掘的情况看,这个汉墓的内棺应该保存完好,考古人员将把棺木运回室内打开。

王武钰告诉记者,到目前为止,这座汉墓仍有不少谜有待考证:这座墓的主人是谁?棺中会有何重要文物…

陵墓浓缩历史文化精髓

古代陵墓以凝固的空间记载了一段段浓缩的历史,是各个时期社会文化的交汇处和表现地。它作为考古和历史研究的对象,具有极高的历史价值、艺术价值和科学价值。

我国历朝历代普遍讲究厚葬,多数古墓中都有随葬品,其中不乏珍贵的历史文物。从这些随葬品中,可以得知那个历史时期的生产发展水平,也可以看出那个时期的经济生活、艺术创造和科学技术水平。从陵墓形式、内容递进演变的过程,我们不仅可以了解当时的历史现状,还可以找到历史发展的轨迹。

许多主要的文物古迹,是通过坟墓这种形式保存下来的,如古埃及的金字塔,古印度的桑奇大塔等都是陵寝建筑。我国是墓葬制度最周密的国家,留下的坟墓也最多。据罗哲文和罗杨所著的《中国历代帝王陵寝》一书记载,自秦始皇以后全国就有18处大型帝王陵区。

墓葬建制对历史文化的发展也起到一定的推动作用。首先,祭陵是各朝各代的大典,主祭或祭文执笔人都是极尽才思,把祭文写成最优秀的文学作品,这对文学语言的发展起到了极大的推动作用。其次,祭祀中的礼仪制度对明辨血统关系,形成利益集团,甚至对民族和国家都极具深意。第三,中国帝王陵都是集天下能工巧匠之力所造成,代表着当时最先进的技术发展水平。第四,帝陵和王墓中集中了天下最名贵的艺术品,它们代表着当时最高的艺术水平。

老山汉墓考古价值何在

老山汉墓考古发掘正在进行,它已成为京城百姓街头巷议的一个热门话题。它的发现有何考古价值?

据介绍说,老山地区是汉晋以来的传统墓地,五六十年代曾在这里发现汉代墓前石阙,还发现了西晋墓葬。现在发掘的老山汉墓在历史上没有记载,根据考古勘察,专家才确定这是个西汉诸侯王的大型木椁墓。

有关专家认为,汉墓对于了解汉民族和汉文化的形成具有十分重要的意义。因为秦统一全国之前,我国疆域内并存着楚、秦、三晋、燕齐、吴越、巴蜀等多种文化。直到西汉建立后,多种文化融合,共性增强,汉民族与汉文化才开始正式形成。由于帝王陵墓中随葬品集中,且最具代表性,所以汉墓对研究汉代的政治、经济、文化也更具价值。

北京地区原来发现的只有大葆台一座大型汉墓,老山汉墓是北京地区发现的第二座大型汉代王侯墓,是一项重大考古工程。老山汉墓目前已发掘出像大葆台汉墓那样的“题凑”木椁,很有可能出土陪葬车马、丝织品、漆器等珍贵文物。

用现代科技保护两不年前的木头

在老山汉墓发掘现场大棚外,记者看到,来自中国林科院的木材专家已进驻老山西汉陵墓发掘现场,正对出土木材展开就地保护。断面边长15厘米、长90至95厘米左右的出土木材经过处理后,其硬度“还可做家具”。

老山汉墓墓室的顶板、题凑、外回廊等均为木制。从老山汉墓中目前出露的题凑看,木材腐朽严重,有的用手轻轻一捏就成粉状。如何保护出土木材成为专家首先关注的课题。在保护措施实施之前,考古人员只能采用回填土、浇水和遮盖塑料布的方法,暂时防止木材干燥变形。

为保护好这批珍贵出土木材,北京市文物部门请来了林科院木材工业研究所的专家对老山汉墓的出土木村进行就地保护。记者从发掘现场获悉,出土木材的具体保护方案早已确定,老山汉墓的发掘工作已在国内率先采用边发掘边保护的办法,以确保出土木材和其它文物不受损坏。出土木材在出土后的第一时间就由工人迅速放入特殊药液池内长时间浸泡,穿上一层化学药剂“保护衣”。之后,再经清水冲洗、晾干,这些木头就不会再腐朽变质。

据悉,木材保护第一期就将耗资约35万元,还有第二期和第三期,如果全部完成起码得花上百万元。目前文物保护的资金有较大缺口,专家呼吁企业通过捐助支持出土文物的保护。

对2000多年前已腐朽的木材进行就地保护,这在国内尚属首次。以往对古墓中出土木材一般采用先挖掘再保护的办法,往往失去了及时保护的先机。已进入发掘现场展开保护工作的林科院木材工业研究所专家陈允适在接受记者采访时透露,对这些2000多年前的木材进行保护的重点是尽可能减缓木材的干燥速度,因为出土木材往往含水量很高,一旦干燥太快就会造成开裂变形,再想恢复原状就不可能了。在脱水中还要注意采取防腐防虫措施。国外一些成功的经验可以借鉴,比如瑞典瓦萨号战舰从水下打捞出来已经几十年了,依然没有问题。国内专家近年来也在不断更新自己的技术。此次用于老山汉墓木材保护的最新化学涂料就是林科院自己研发的产品。

“链接”文明的考古工作者

日出而作,日落不息,黝黑的面庞积淀着岁月的沧桑,匆匆的背影蒙着历史的风尘…

多次采访后,考古工作者在记者心目中留下了这样的剪影。

在世人眼里,考古是一项充满神秘色彩的工作,与寻宝、猎奇等字眼紧密相连。然而,一般人只要到考古现场呆上一两天,就会觉得这是一项多么枯燥、乏味的工作。

从年初开始发掘老山汉墓至今,来自北京文物研究所的王武钰、王鑫等一批考古工作者天天盯在现场,风里来雨里去,每天早上六点多来,直到深夜才离开。虽说老山就在繁荣的首都北京,但在大棚架好之前几个月的野外作业,风吹日晒,加上多年的野外考古,使他们看上去都肤色黑红。

老山汉墓发掘现场负责人王武钰说: “田野考古是一项很艰苦的工作,也是一项很有意义的工作。研究历史离不开考古,一代又一代考古工作者的辛勤劳动取得了丰硕的成果,有的足以改写世界文明史。热爱这一行当的人,永远会乐在其中。我觉得,在老山汉墓的发掘工作不枯燥,也不乏味。”

中华民族5000年文化,需要实物来证明,而一件件出土文物,就像一个个链点,把一段段断开的文明史连在了一起。

1995年毕业于北京大学考古系的王鑫,对考古有着一份特殊的情感,讲起来头头是道。他说: “考古对我来说,是一种充满乐趣的工作。我就喜欢在野外工作,坐到办公室反而不习惯。”

一些出土的破破烂烂的碎瓦碎片,对于普通人来说没有任何意义,但到了考古专家眼里,它们的价值也许就非同寻常。王鑫说: “文物的考古价值与商品价值是不能划等号的。比如一个从河姆渡文化遗址中发现的石杵,在文物收藏品市场上能卖到几十块钱就已经不错了,但它在考古工作者的眼中却是无价之宝。一个陶片、一个图案或文字,甚至一粒粟米,这些收藏者看起来不起眼也不值钱的文物,却是跨越历史的重要物证,向我们揭示出过去无典籍记载、无实物辅证的文明。中华民族文明史,就是这样一点一点链接而成的。”

老百姓都渴望能在老山汉墓发现金缕玉衣等奇珍异宝,仿佛那才叫重大发现。但考古专家认为,出土的各种文物对历史研究都有其独特价值。他们需要这些来书写历史,链接历史。

京人对发掘兴趣浓厚

家住北京丰台区郑常庄的王哲一大早就上网到处搜寻老山汉墓发掘进展的消息,同时他还急切地想通过现场直播收看考古人员挖掘一座两千多年前的古墓的情形。

自去年底老山汉墓被发现以来,全国各地的媒体对这一考古发现展开了轮番“轰炸”:追踪报道、专栏披露、网站头条。曾经只是考古专家倾心的工作现在成了大众最关心的热点之一。

考古现场严密的保护措施使曾想亲临汉墓的人转向通过媒体来关注考古进程。很多人还到图书馆和书店查询资料了解考古知识。北京一家新华书店的销售人员说,他们的考古书籍还从来没有卖得这么好过。

中国社会科学院考古研究所研究员徐苹芳说,以往国内的考古工作都是在封闭的情况下进行的,而一些小说和影片的过分渲染也让人们觉得考古是一件很神秘的事。

中国中央电视台承担这次直播任务的制片人骆汉城说:“这是我们首次对古墓的考古挖掘进行现场直播,我们希望能让更多的人了解考古工作到底是怎么回事。”

由于没有最后开棺,老山汉墓的主人是谁,会不会出土古尸或金缕玉衣等诸多谜团尚不能揭开。这一个接一个的悬念让关注老山汉墓的人们在期待中产生了很多遐想。 “现在我和朋友们经常要聊一些感兴趣的考古问题。”在国家机关从事文秘工作的李茵说。

文物专家指出,由于人们了解的文物知识一般不太多,很多人可能会比较关注古墓是否能出土金银珠宝。但对考古学家来说,最有价值的文物却是陶器、漆器、竹简、木简等一些难以保存的物件。这类文物在经历了上千年的埋藏后变得非常脆弱,有的刚出土时还比较完整,但很快就会失去原貌或者受损。

徐苹芳说: “对这次挖掘的网上直播、电视直播,给公众一次目睹文物发掘过程的机会,而媒体对这一事件的全面报道有助于人们深入了解考古工作和普及文物知识,对提高全社会的文物保护意识是非常有益的。”

“汉墓挖到哪了?墓里挖出了什么?”成为最近北京人关注的话题。