文/赵林祥

已近不惑之年的我,贴身的衣袋里一直装着一包黄土,这是黄土高塬上随处可见的极平凡极普通的泥土,自我小时候就被母亲精心密缝在一个小巧的布袋中,三十多年颠沛流离,这包黄土一直陪伴着我。

这包普通而平凡的黄土,是我生命的娘娘土。

据母亲说我出生时正赶上六十年代初的渭北大旱,要强的母亲挺着大肚子天天跟村人从河湾挑水救苗。那天母亲在上一个塄坎时一不小心连人带桶跌倒在地,尚不足月的我带着母亲的汗水和血水“哇哇”哭叫着降生在黄土窝里。

困难年月,母亲自是没有足够的奶水哺养我。我自小面黄肌瘦,体弱多病。三岁那年突然发高烧人事不省,已被五个孩子拖累得愁苦不堪的父亲,无奈中把奄奄一息的我放到后院的土堆旁,好等咽了气去壕沟里埋掉。那年月庄户人家死个孩子不算啥。谁知我刚挨上黄土尚未等父亲折身回到屋里,竟奇迹般哭叫起来。父亲叹口气说:“土有灵性哩。这娃娃命大。”复又把我抱回炕上。母亲抹着泪花跑到后院,抓了把黄土塞进我怀中:“带上一把娘娘土。”

说来奇怪,有了娘娘土的保佑,我原本多灾多难的生命以后再没有过大的波折,寡汤野菜竟养得我黑胖黑胖。

最难忘的是十八岁那年,我带着家乡父老的嘱托和愿望到京城求学,过惯了黄土地上习以为常的日子,繁华的都市令我应接不暇,恼人的是吃惯了黄土地上五谷杂粮的胃口竟适应不了都市的大米白面,在思乡的煎熬中我茶饭无味,咽食如药,没出一月便体质下降,时常头昏脑胀,虽然数次求医问药,但水土不服的症状非药力可及。无奈之中只得写信告知家中的亲人,十天后我收到母亲让大哥发来的快件,并随信寄来了我小时一直随身不离,进京时遗忘了的娘娘土,母亲嘱咐说:“带上娘娘土,就象生活在家乡的黄土地上一样,没病没灾了。”

我捧读着爱意浓浓的家书,把小包凑近鼻尖,贪婪地吮吸着熟悉的泥土的清香,恍惚间,我仿佛回到了千里之外的亲人身边,置身于家乡的黄土地上……

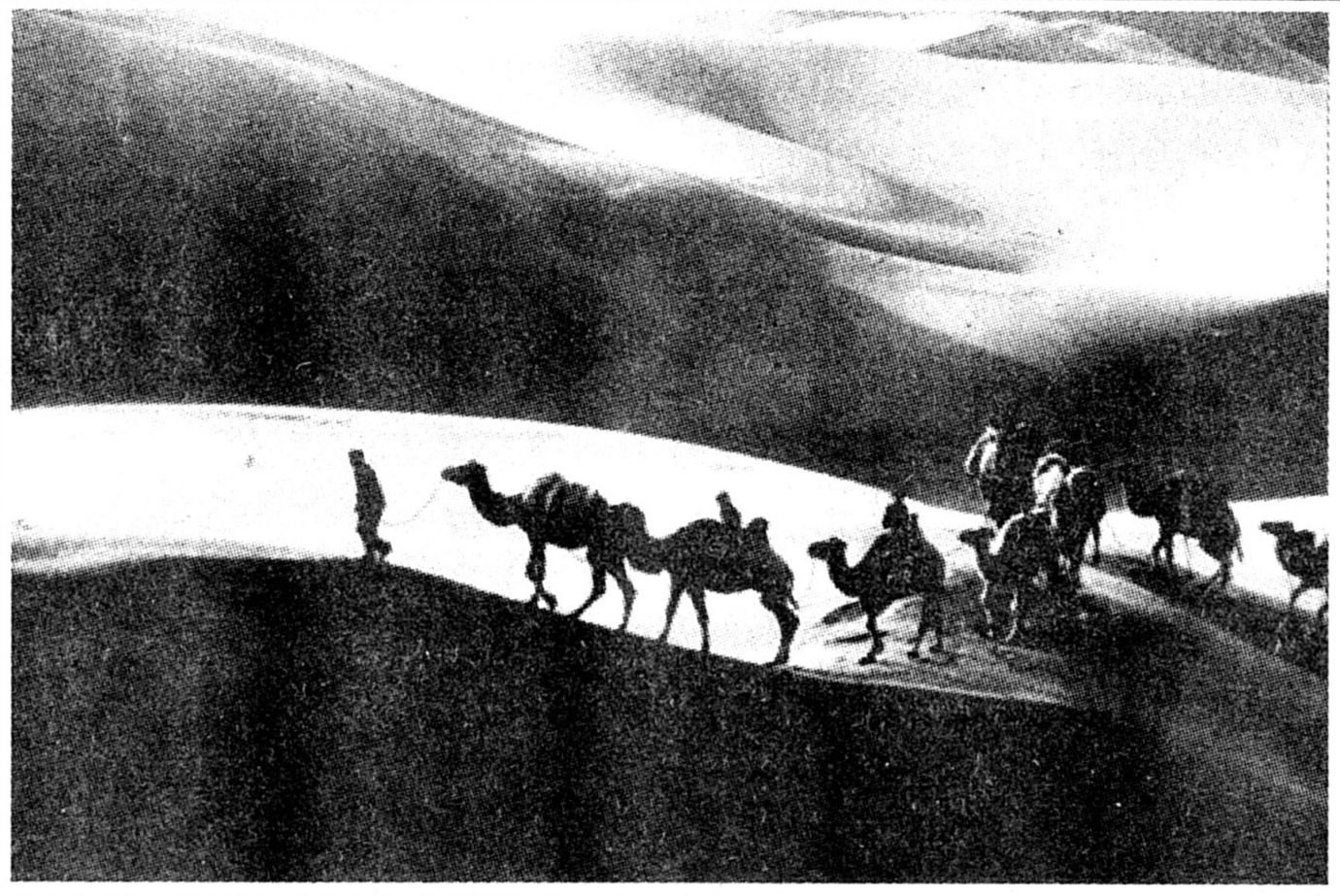

娘娘土给了我思念的寄托,亲情的慰籍,从此后食欲倍增胃口大开,营养不良带来的一系列症状不治自愈,顺利的完成了四年学业,尔后毅然回归故里,投身于开发建设黄土高塬的大军中。

时至今日,我仍然没能追究出娘娘土的典故出自何处,也不知娘娘土是否有迷信的色彩,然而,伴我成长的娘娘土却让我懂得:一个人不管降生在哪里,那一方水土就是他生命的根。无论哪块土地怎样贫瘠,怎样荒凉,又给了他怎样的痛苦和屈辱,即就是他曾含着怨恨的泪水逃离了那一方水土,但那块孕育了他生命的土地,那块土地上伴他成长的山山水水,一草一木,已深深地嵌进他生命的骨血里……(外一则)