秋日的阳光下,十排砖土墙和石膏龙骨结构的蔬菜大棚在密匝匝玉米林包围下,显得十分惹眼。刚刚收获过的大棚内空空如也,几名菜农正手持小铲猫腰挖坑栽种菜苗,一块块绿茵茵的菜苗在他们身后不断延伸。这里是长安县纪杨乡大苏村7226工厂大棚菜基地,在地里干农活的全是该企业的富余职工,他们是一些拿工资的“农民”。

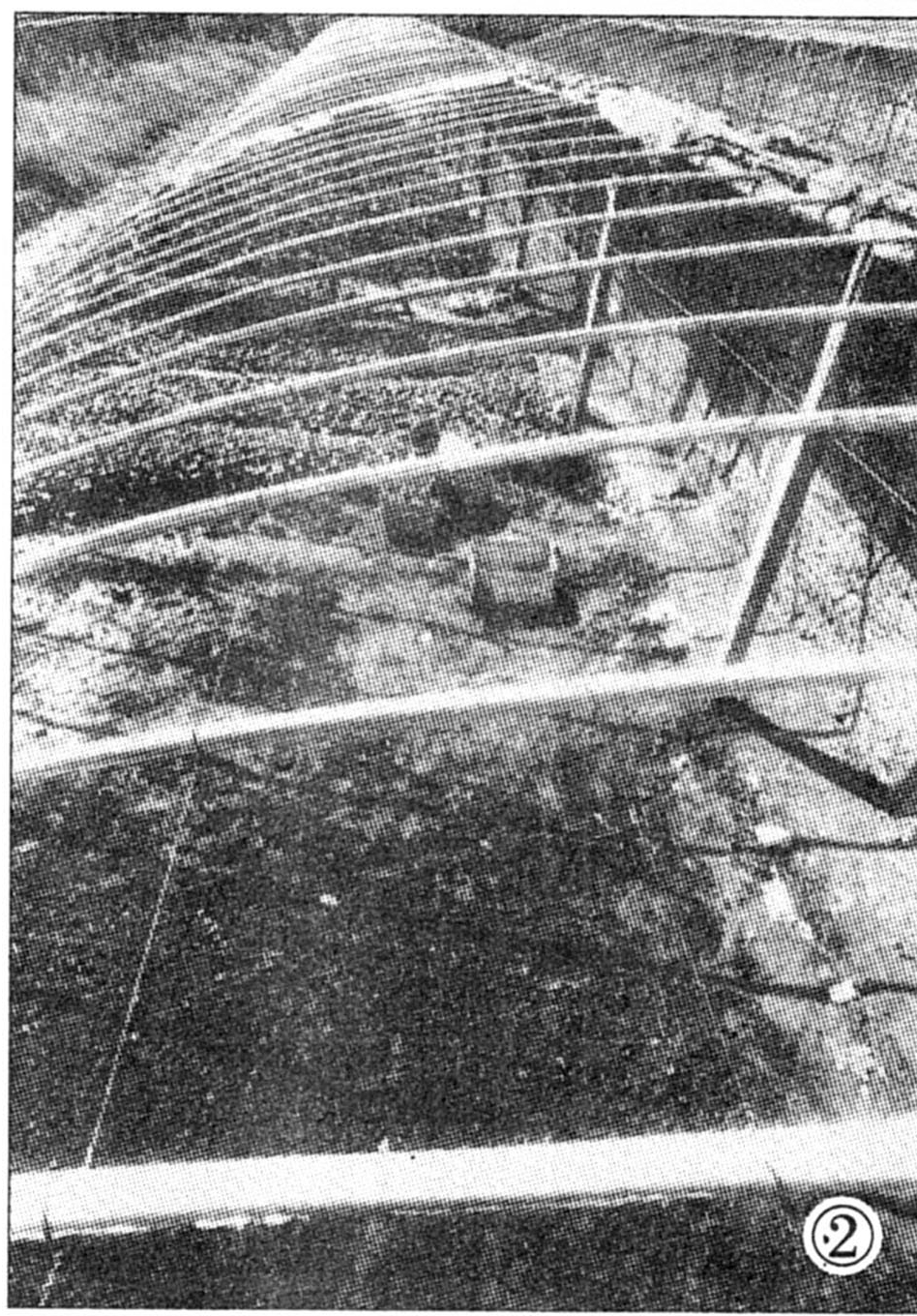

1998年8月,7226工厂三产一些项目投资失败,企业富余人员增多,经考查论证,遂决定进军一产农业——上马风险小、投入少的大棚菜种植,为企业富余职工找一条出路。随后,企业投资20余万,于距西安市数十里外的长安县纪杨乡大苏村租赁了30亩土地,建起了十座大棚菜。菜地四周用铁丝网进行了隔离,菜地里安装了自来水、地下铺设了地埋水管,并盖起了两间住房和一间仓库和厨房。每个大棚搭建的石膏龙骨达88根,每根36元。无疑,大棚菜基地的前期投入是巨大的。

当年10月,企业6名富余职工首先来到基地,开始了从一个企业工人到菜农的角色转变,开动机器的手如今要培育出有生命的蔬菜。企业给的政策是:工资由厂子发,但要定任务。在当地政府支援的技术人员指导下,他们在大棚里种下了西葫芦、西红柿、黄瓜等反季节蔬菜。种植大棚菜是细活儿,温度、日光、水份要求很高。6名拿工资的“农民”不断摸索、积累着经验。菜地全部要一铁锨一铁锨的翻两遍;他们要用三轮车一车车从附近农家买来鸡粪,晒干,用筐提了施到棚里。活多的时候,基地也会花钱请一些农民帮工,在长期的磨合中,他们与这些帮工的农民有了更多的共同语言,日出而作,日落而息,他们逐渐融入了这片土地。他们拿着工资,干的却是菜农的活。今年43岁、下过乡、当过兵的杨亚明师傅说:“这活干时间长了就习惯了,就当是又一次下乡!”

劳动换来的果实会倍加珍惜。1999年4月一天晚上,天下大雨,值班人员在巡查大棚中发现,正值收获期的3号和5号黄瓜棚有坍塌危险,当时基地8名职工闻讯全部冒雨跑了出来,光着脚踏在泥水里,用木棍顶住龙骨,绑上铁丝,所有人心中都默念着:一定要保住大棚。然而,最终大棚未能保住,龙骨折断、大棚坍塌、两大棚成熟的黄瓜被打落到泥水中。这一刻,8名职工呆呆地站在雨水中,欲哭无泪。职工刘丛彬左胳膊被折断的龙骨划出3寸多长的口子,他都没有觉察。

收获的季节充满忙碌和喜悦。企业从各部门抽调人员“下乡”,卸菜、装菜、运菜。在这里干过一天的同事往往这样说:“这里比厂子里累多了,基地的人真辛苦!”晚上摘下的西红柿、黄瓜等,第二天早上4点前要运到西安菜市场进行批发。为便于销售,企业将尚爱路出租的商店收回作为基地售菜点。

第一年,基地菜地收入20000元,第二年,基地菜地收入46000元。如果将人员工资算进去,基地“亏损”严重。当“菜农”原来并不容易。“亏损”的主要原因为:技术水平低、管理混乱、种类单一等。目前,企业已向基地初步提出“断奶”计划:基地完全负担职工工资、自负赢亏。为此,基地已开始尝试调整种植结构,进行多种经营,走种养结合的发展路子。但愿企业能摸索出一条进军一产的成功路子;也但愿那些拿工资的“农民”能真正“自食其力”。本报记者付博

图①:活累心甜。

图②:1998年建成的蔬菜大棚。

图③:修补破损的塑料纸。

摄影郭玉军