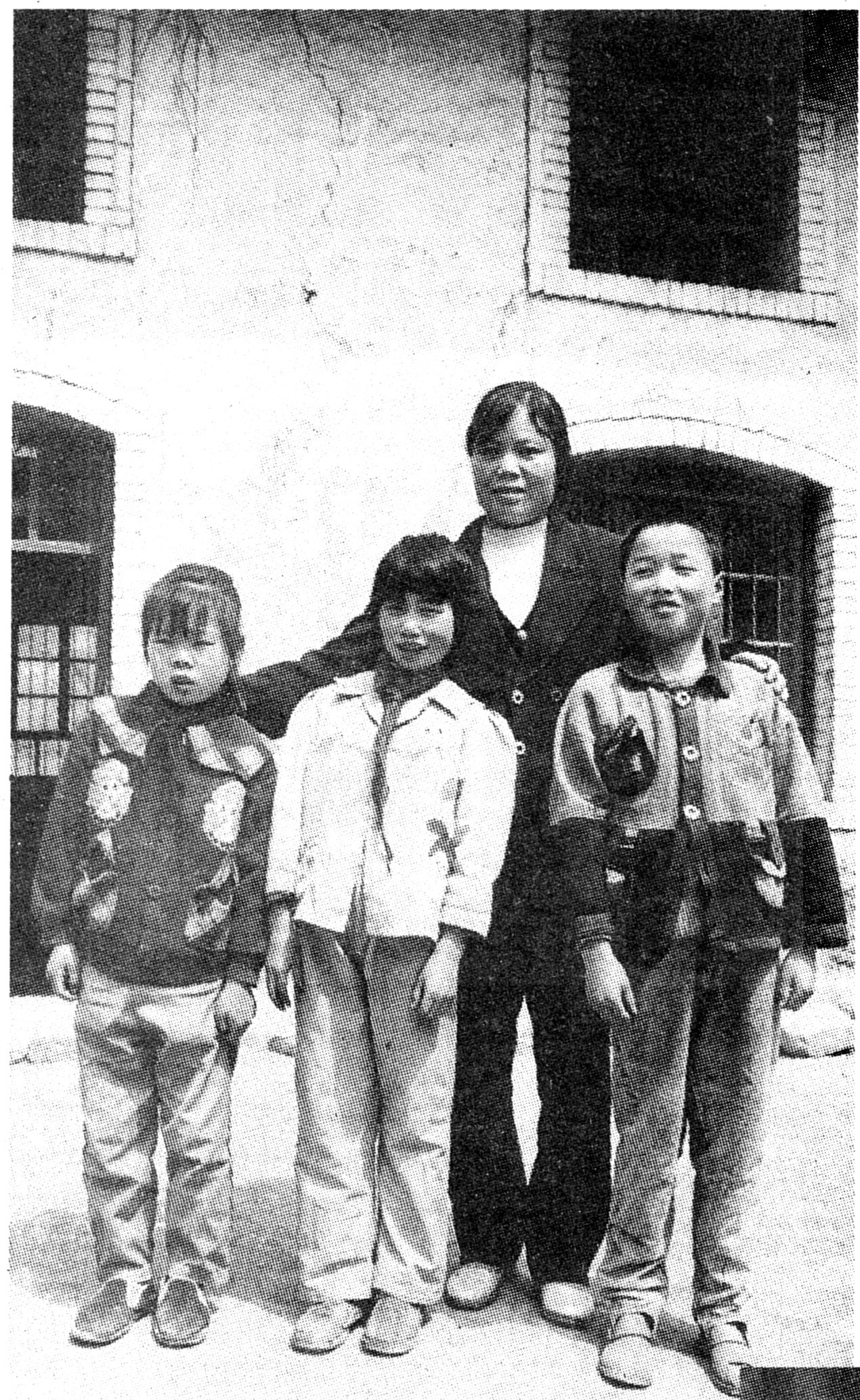

罗凤银,女,35岁,憔悴的脸上已有明显的皱纹,她是民办代理教师。

石冲,男,12岁,户县太平乡西坡村人,今年上四年级;石聪梅,石冲的妹妹,二年级学生;江兰,10岁,户县太平乡敬德峪人,二年级学生。

这四个人,是太平乡紫峪初级小学的全部成员,为了深入了解这个贫困山区的“袖珍”小学,不久前,记者来到此地进行跟踪采访。

汽车刚行至村口,就被水渠而挡住了去路。刚下过雨的土路非常泥泞。带路的乡长告诉我们还得步行四华里山路。

路虽难走,我们此时的心情还是非常愉快的。农历三月的山里寒意犹存,但各种叫不上名来的野花却漫山遍野,雨后泥土的芬芳沁人心脾,紫峪河里叮叮咚咚的流水声听来亦非常悦耳。

50分钟后,我们看到了几间土房座落在紫峪河旁的高坡上,张乡长告诉我们,这就是紫峪初级小学。

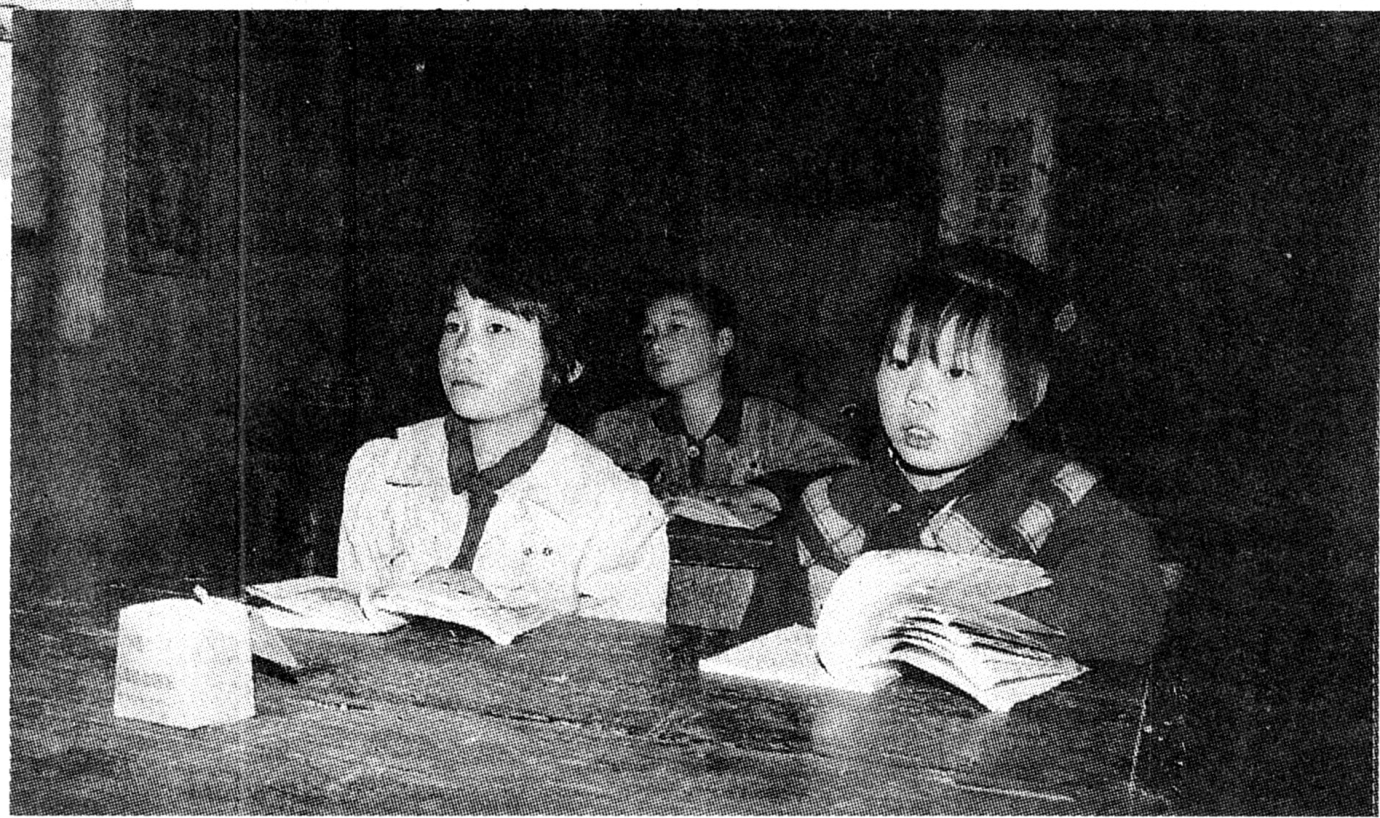

踏进这间教室、卧室、办公室、厨房四合一的土房,初来时那份愉悦的心情就已荡然无存了。三个衣衫褴褛的孩子坐在仅有的三张千疮百孔的课桌旁,好奇的看着我们。罗老师开始带我们参观学校。

说是参观,其实一目了然。土房的一半用来做教室,凹凸不平的地面,没有一块完整的玻璃窗户,值得注意的是,光线阴暗的教室里没有电灯。房子另一半分成两块,一半是厨房,一半是罗老师的办公室兼卧室,罗老师小小的办公室里,只有一张炕和一张桌子,贴满报纸的墙上挂满了学习计划、帮差计划、班务计划以及国旗下的讲话等等,桌上还放了一台学校唯一值钱的东西——双卡收录机。这是外界资助的。

小石冲是学校最大的孩子。他和妹妹石聪梅住在深山里,原来每次上学要走4个小时。后来为了方便他们上学,家里把家搬下来,住在原来老村长的家里。石冲说,山里太穷,有门道的都搬到山下去了,现在只剩下他们3个孩子。江兰家在6里地以外的敬德峪,她每天清早要走一个小时才能到学校。

天上又飘起雨来,山里的确很冷,穿着厚毛衣和外套的我们忍不住打着寒噤,这时大家看到石家兄妹脚上却没有一双袜子,脚指头羞涩地露在外面。

“冷吗”?记者握着石冲冰凉的小手问道。

“不”。

“家里给买袜子了吗。”

“没有”。在石冲年幼的脸上很少看到笑容。

得知我们的采访要进行到下午,罗老师开始张罗午饭。在和小聪梅聊天的时候,罗老师拿了一杆秤和一个面袋让聪梅去借4斤面。然后对我说:“实在对不起,不知你们要来,没有准备”。

为了得到第一手资料,我执意与小聪梅一起去借面。

山路不好走,借面的那一家在二里路外的村子。聪梅跑得风快。刚到河边时,我们碰到了去借浆水的石冲,看来浆水没借着,因为他拿着一瓶醋。来到目的地,聪梅怯生生地对一个农妇说,“姨,借4斤面”。

尴尬的一段沉默过后,农妇极不情愿的在面袋子里舀了两瓢,看来她家也并不宽裕。见此情形,记者连忙拿出5元钱,才缓解了难堪的气氛。回去的路上,我们又碰到了石冲,他依然拿着那瓶醋,说要到另一家去借浆水。

当我们决定跟随石冲去借浆水时,他已经跑不见了。紧赶慢赶了一里多路,还是看不见人影,正跟一村民打听时,只见石冲从一户农家走出来,手里端着一盆浆水,严肃已久的小脸上流露出那样满足而灿烂的笑容,那笑容,仅仅是为了顺利得到一盆山野菜做的浆水……

面,终于下到锅里,浆水也热好了。罗老师突然发现没有一只像样的碗给我们盛饭,小石冲又去借碗了。艰难的一顿野菜浆水面,吃得几个记者直掉眼泪,孩子们则高兴地吃着那碗得来不易的面条,罗老师说这对孩子来说已是改善,平时吃的只有干馍馍。

小聪梅说,她们每学期学费是40元,可家里根本就掏不起,几年来一直是户县惠安化工厂军代室的叔叔阿姨们资助她们上学。生活费则是父亲上山采药换来的。孩子们说他们对现在的学习环境很满意,小石冲今年7月初小就要毕业了,他说父亲已经答应让他到乡上的学校继续上学……

回去的路上景色依然,走出很远了,我们还看到那三个孩子和罗老师站在门口向我们挥手…… 本报记者 景欣

上图为全校师生合影。

右图为全校学生在“四合一”教室上课。 赵华 摄