药品招标被称为“阳光采购”,在一定程度上抑制了医药购销领域中的不正之风,而招标制度的不完善却让人难以感受“阳光采购”的温暖。

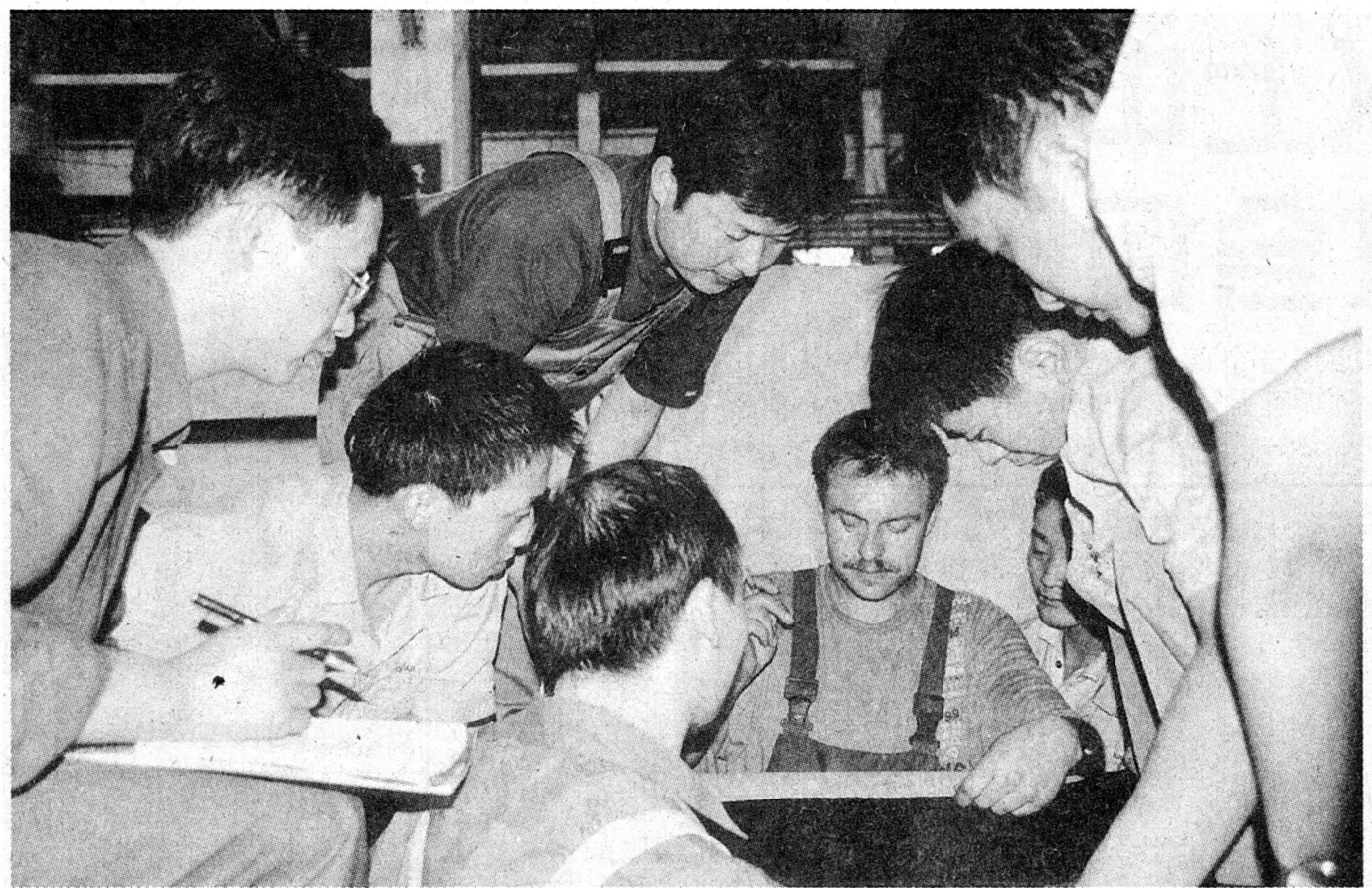

药品招标的“黑洞”在哪里?记者近日乔装打入药商内部,套出许多鲜为人知的内幕。

有的药品企业巧打“合资牌”、“新药牌”。按规定,进口药、合资药和新药的价格高,利润多。于是许多企业打着“合资”的幌子,把便宜的国产药换个洋名,价格随即猛蹿。大家熟悉的一种感冒药针剂,核心成分是青霉素,每支成本不过0.6元,厂家添加一点无关紧要的成分,便成了“新药”,价格升到150元,甚至600元一支。利用这种手法,许多常用药变成了“新药”。

有的把药换个批号,换个包装,同时也就换了价格。一种治疗心脏病的药,原来一瓶100片,换成盒装,一盒只装30片,价格却涨了好多倍。

除此之外,大量尚未实行招标的非抗生素类药品,价格奇高,利润惊人。同样都是消炎药,医生可以开这种药,也可以开那种药,所以仍然要做医生的工作,想办法让他们多开自家的方子。医生们也愿意开“大方”,因为回扣高。

对于药品招标制度的漏洞,业内人士进一步分析到,目前参加招标的药品种类大多只有十几或几十个品种,只占我国上万个药品种类的极少部分。由于临床用药的选择度很大,且没有相应的制约机制,替代品种层出不穷。许多地方都是“一部分招标购药,一部分不动”,这些不动的品种,仍采取以前的促销手段,出现价格越高、折扣越大、药品越好销的“逆调节”现象,因此形成“谁中标谁倒霉”的怪圈。

“暗箱操作”让人头疼,“阳光采购”同样让企业叫苦不迭。所有药厂共同的烦恼是,全国各地分散的招标,加大了药厂的投标工作量。某药厂负责人对记者说,企业的市场遍布全国,光标书都要准备几十种,一地的招标从头到尾跟下来,少说也要两三月,牵扯太多人力精力。

招标的目的之一是削减医疗机构的不合理利润,目前多数招标由医院主导,即使委托中介机构组织的招标,投标规则也由医疗机构制定。左手砍右手,狠得下心吗?今年8月初广州市13家医院首次联合招标,有几种中标药竟比原价还高!卫生部卫生经济研究所的专家指出,药品招标并未触及以药养医的基本格局。

此外,某些医院和卫生管理部门的违规操作,也让药品招标变了味。卫生部在各地调查中发现,有招标程序不规范而无法体现公开、公平原则的;有为多赚管理费,巧立名目频繁招标的,什么投标保证金、履约保证金、中标服务费,还有“会务费”、“进场费”、“报到费”、“新药入门费”等等,不一而足。湖南一家医院更是出奇,不顾有关部门“一年两次”的规定竟每周来一次招标!更有甚者,把招标当作小集体赚钱的机会,某县卫生局把招标中得到的折扣干脆用于机关工作人员的福利和奖金。

羊毛出在羊身上,这些负担最终都转嫁到患者头上,难怪药品招标采购声势很大,患者却没有明显感受到实惠。

(陈芳 赵明亮)