文/雷卫兵 王超

出安康18公里,就是著名的瀛湖旅游风景区。在旅游风景区的中心地段,与金螺岛、翠屏岛近在咫尺,就是清泉村。全村有7个村组,110户,429人,439亩耕地。属库区重点淹没村。“好田好地全淹没,留下只有挂坡田”,是对当地土地条件的真实写照。1997年,全村人均产粮只有300斤,人均纯收入只有485元,是远近有名的贫困村。

然而,几年过去了,清泉村的群众在罗金胜为支部书记的领导班子带领下,努力奋斗,艰苦创业,发生了翻天覆地的变化,5年,全村工农业总产值达35万元,人均纯收入近2000元,分别是1991年该班子上任时的4.3倍和10倍。清泉村一改往日落后面貌,穷村变富村,向小康路上大大地迈进了一步。

艰苦创业办实事

清泉村现任领导班子,是1991年走马上任的,10年来,真抓实干,心往一处想,劲往一处使,带领村民群众,艰苦创业,白手起家,走过了一条艰难的发展之路。

村民们至今记忆犹新,清泉村过去的通村公路,弯急路窄,坡陡不平。“晴天一身灰,雨天半身泥”,全村人为此伤透了心。是村干部们带领大家,对原有的公路进行了加宽改造,并新增修公路3公里,大大改变了村里的道路状况。村民们还记得,在修路要占用耕地时,一些群众一时不能理解,给村干部出了很多难题。在困难面前,村干部们没有退缩,他们在骂声中登门拜访,动之以情,晓之以理。村支书罗金胜还带头把自己的水田推了,用自己的实际行动说服群众,群众们终于服了。他们不仅不阻拦施工,而且还高高兴兴地加入了修路建设之中。

在修路现场,上至五六十岁的老人,下至八九岁的学生,纷纷加入修路大军。男的挖路基,妇女拾料石,几乎跑遍方圆二三里路。干部们白天苦干,晚上挑灯夜干。一条3米宽,3公里长的通村公路率先在全乡实现了村级公路硬化,以及组组通公路的目标。群众的气更顺了,每当谈起这件事,他们都会感到异常的高兴,和对村干部打心眼里佩服。

路修好了,村干部们又考虑为群众建抽水站和安自来水,支部书记罗金胜不顾年老,带头背着沙石、砖和水泥,往返在520米高的山坡上。在干部和群众的共同努力下,一座高3.5米、容量30立方米的水塔在村头竖起来了。祖祖辈辈尝够吃水难的清泉村人,从此吃上了自来水。

村办小学的几间旧瓦房早已破烂不堪,顶棚濒临塌陷,用棍子支撑着,不仅漏雨漏风,而且很不安全。村干部看在眼里,急在心里。他们毫不犹豫,将修建学校列入议事日程。但资金却是一个很大的难题。村委会主任洪本三一看资金不够,二话没说,带头将自己家里的木材捐献出来。老村主任彭明海,利用自己懂泥水工的优势,义务为工程出谋出力,在村干部的带头作用下,终于对原有校舍进行了全面整修,全村孩子入学率达到百分之百。

富民强村创新业

清泉村的领导班子有一个共识,一个好的领导班子,不仅要心里想着群众,努力为群众多办实事,更重要的是,能够带领群众脱贫致富,走上富民强村的好路子。

1991年火石岩水电站建成后。清泉村成为库区重点淹没区。一下子失去了800多亩河滩好地,向山坡迁移的清泉人人均只有6分薄地,全村50%多的农户靠吃返销粮过日子。面对困难,党支部、村委会及时制定出“修田造地,栽果兴林”的强村富民思路。9名党员干部带领200多名群众,奋战了一个冬天,修田造地120亩,新栽枇杷、沙甜柚近2万株。有了自己的果园,对于祖祖辈辈从事传统农业的村民来说,已经感到很满足了,他们对进一步把林果业作为主导产业缺乏信心,有的村民甚至说,土地都栽成树了,我们吃什么。

村干部们心里清楚,这是一个观念转变的问题。为此村支部连续召开了多次党员干部会、村组会、群众大会,反反复复向村民讲清发展林果业,不走规模化不行的道理,村民们的思想不仅统一了,而且也开窍了。村干部趁热打铁,拿出政府扶持的移民资金购买树苗,发给农民,同时聘请省林研所高级工程师进行技术指导。他们还有针对性的订阅了大量的科技报刊发给农民,在村子建立了科技、农技学校,作为对农民的培训基地。为了进一步开阔村民的视野,他们还组织大家前往湖北等地参观学习。大大激发了村民种植果树的积极性,先后有10多户村民打定了主意,建立和扩展自己的果园。

在村干部的帮助培养下,经过几年的努力,这些农户先后获得了成功。村民艾得理,1994年率先承包了几亩荒山,种植了6亩多枇杷、1亩多板栗、育植了1亩多树苗,两年后收入10000多元,人均纯收入5000多元,成为村里的富裕户。贫苦户艾家富,把县上扶持的100元帮贫资金买回了树苗,新栽了5亩果园,年收入4000多元,一举摆脱了贫困。村领导对此大力宣传,村民们纷纷效仿。截止目前,全村共开发果园800多亩,年林果业收入达20多万元,占工农业总产值的30%,林果业成为清泉村的主导产业。

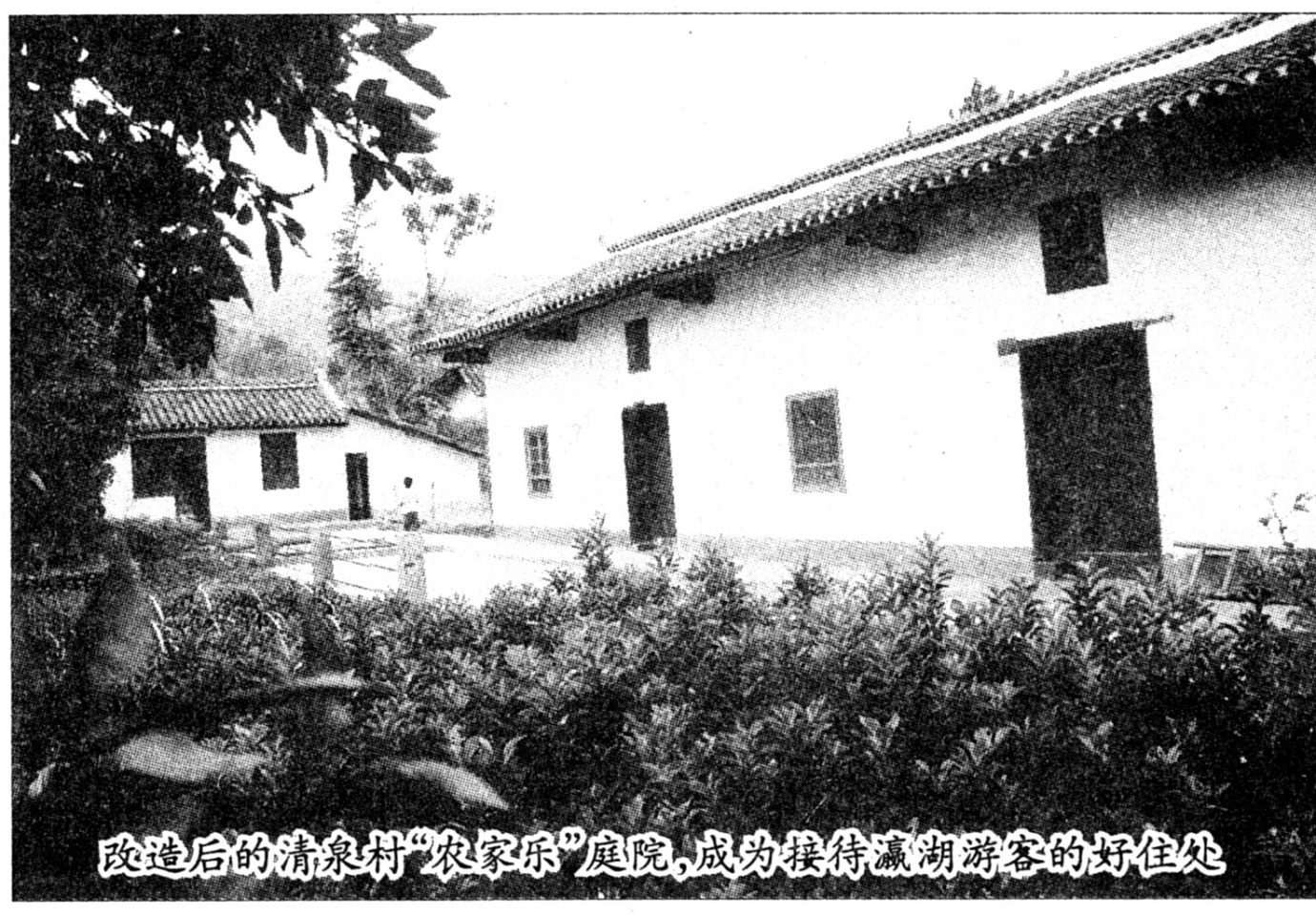

针对清泉村地处瀛湖风景区的重要地段,党支部、村委会通过调查论证,又提出了“依托资源优势,培育新兴产业,抓住新村建设机遇,发展农家乐”的决定。所谓“农家乐”,就是利用改造农户的住房条件,用于在旅游季节,接待游客,实现家庭创收。仅在去年,他们筹措资金75万元,对全村115户农户进行了改厨、改厕、房屋整修、院落硬化等工作,兴建农家乐17户,成为全村经济发展的新的增长点。

他们结合实际,进一步把基础设施建设与主导产业发展结合起来,把新村建设与旅游产业开发结合起来,走特色农业、效益农业和旅游观光农业的路子。通过“一改三建”,即改路、建家、建园、建窖。实现“山水田路家综合治理,建设文明富裕、风景秀丽的新农村”。目前共建林果园980亩,通组路3公里,户与户连接路12公里。全村92%的农户完成了改厨、改厕、房屋维修、室内粉刷,实现了室内硬化和院落硬化。全村面貌发生了前所未有的变化。

迈开大步奔小康

清泉村变了,村民们在党支部和村委会的领导下,一改贫困落后的面貌,成为远近有名的富裕村。然而,村支部一班人并没有感到满足,他们对自己提出了更高的要求。在清泉村,一块刷新的墙壁格外引人注目。它专门用于村务公开,群众称之为“明白墙”、“透明墙”。村上每年都要向干部群众汇报一年来的工作,公开财务,这已形成了一项制度。村支书罗金胜告诫村干部们说,村里发展的越好,我们当干部的,就越要高标准要求自己,越要和群众打成一片,吃苦在前,享受在后,永保艰苦奋斗的本色。

农村工作有两大难题,一是税费清收,一是计划生育。但在清泉村,这已不是问题。这里的村干部总是自觉的走在群众的前面,用自己的行动引导群众,所以村民们总是自觉的交纳税费,连续4年都是100%按时完成。2000年全村仅用了3天时间就收齐了所有税费任务。连续几年全村无超生,无计划外超生,无非法同居,计划生育率保持在5%以上,人口出现负增长。

他们还按照“五个好”的要求,不断强化支部班子自身建设,先后指定了《党员目标责任制》、《村规民约》等8项规章制度,实行目标管理,量化管理。为适应进一步发展的要求,他们着力加强班子自身建设,狠抓党员干部培训,三年共举办各种培训班27次,共培训干部群众500多人次,使85%的党员和干部达到高中以上文化程度。他们4次选派干部外出学习考察。同时,还要求每个党员都要掌握1—2实用科学技术,指导农民致富。

从1991年至今,清泉村先后荣获各级奖励的奖牌和锦旗20多面,1998年、1999年连续两年被安康市委命名为先进党支部,2000年被市委命名为“五个好”先进党支部。2000年被市政府授予小康村。1998年,村党支部书记罗金胜,被省人事厅、省水利厅、省移民工作领导小组授予“移民工作先进个人”称号,2000年被安康市委授予优秀共产党员。

清泉村在罗金胜为支部书记的领导班子率领下,在奔赴小康的道路上已迈入了快车道,必将取得更大的成绩。