□文/刘成君

在中外民歌发展史上,影响最大的,恐怕非陕北民歌《东方红》莫属了。曾经在我国那个特定年代里,这首歌曲天天必唱,事事须唱,人人会唱,有中国“圣歌”之称,有“唱红了天”之说,亦影响了几代人。此情此景,是空前的,可能也是绝后的。我也曾以深厚的感情对作者李有源和《东方红》的相关情况,进行过详细的调查与探访。

作者李有源其人其事

李有源于1903年2月23日出生在陕北佳县城北4公里处的一个名叫张家庄的贫苦农民家庭。父亲叫李兴旺,长期给地主打工,40岁时去世。此后,李有源便和母亲、哥哥有财和有枝过起了贫困挣扎的生活。

1916年,在外婆的帮助下,李有源在外婆家刘家沟念了一个冬天的书,回家后便给地主放羊。1933年,兄弟分家,因该村及周围村庄的土地全部属于佳县城内的财主所有,他便靠租种土地来维持家庭的生活。由于全部是山地,靠天吃饭,一遇干旱,常常是收成不够交租的,生活极其艰难。即使这样,也没有泯灭他识字的念头,晚上写,不断充实着自己。这年冬天,他每天要去县城担粪,去的很早,先主动帮助城里唯一的小学提水、打扫卫生、倒垃圾等,以此换得站在门口旁听的资格。就这样,李有源硬是坚持了一个冬天,免费读了一冬的书,成了村子里唯一的识字人。

李有源忠厚老实,勤劳朴实,热爱生活,爱好写字、画画,对操弄板胡、三弦等民间乐器也样样熟习,尤好陕北秧歌,经常编写一些秧歌词,供秧歌队演唱。1942年冬天,他得知八路军在前方打日本,便用陕北民歌《骑白马》的曲调,编写了歌曲《缴公粮》,鼓励群众多缴公粮,支援八路军抗日。

《东方红》创作经过

20世纪40年代初,随着陕甘宁边区政府的成立和家乡“闹红”的兴起,李有源和乡亲们斗倒了地主,分得了土地,生活条件大为改观。1942年冬天的一个早晨,他到佳县城里去办事,看到许多宣传毛泽东、共产党的标语,有“拥护共产党”、“拥护毛泽东”、“打土豪,分田地”、“毛主席是人民的大救星”等等。特别是看到一幅“毛泽东好比一盏灯,照到哪里哪里明”的标语时,李有源心情很激动。作为一人纯朴的农民,他想,如果比作一盏灯,我用帽子一盖就灭了,比喻也太渺小了。那用啥比喻呢?他陷入了深深的沉思当中。当他站在黄河畔上,看到一轮红日从东方冉冉升起的时候,就想到把毛泽东比做太阳,那才是无人能阻挡的。这天晚上,他回家后心情久久不能平静,便坐在炕桌前,点上煤油灯,铺开纸,哼着《骑白马》的曲调,把一天的所思所悟,写在了纸上,这便是最早的《东方红》:

东方红,太阳升,中国出了毛泽东。

他为人民谋生存,呼儿嘿,一心去打日本。

歌词共一段,在1943年春节,让秧歌队和《缴公粮》一同演唱,引起了很大的反响,《东方红》传唱开始了。

1943年冬天,根据陕甘宁边区的号召,组织佳县贫苦群众移民到延安。为配合此次移民,李有源根据过去其它地方移民的情况和本地的实际,用《骑白马》的曲调编写了些歌词,叫《移民歌》,来宣传移民的好处,供大家演唱。歌词共八段,第一段还用《东方红》的歌词,并对该段歌词作了进一步的修改。全部歌词如下:

东方红,太阳升,中国出了个毛泽东。

他为人民谋幸福,呼儿嘿,他是人民大救星。

山川秀,天地平,毛主席领导陕甘宁,

迎接移民开山林,呼儿嘿,咱们边区满地红。

三山低,五岳高,毛主席治国有功劳,

边区办的呱呱叫,呼儿嘿,老百姓颂唐尧。

边区红,边区红,边区地方没穷人,

有了穷人就移民,呼儿嘿,挖断穷根翻了身。

移民好,移民好,移民工作闹开了,

佳县出来延安跑,呼儿嘿,移民变工把山掏。

佳县移民走延安,一心要开南劳山,

不过几年再来看,呼儿嘿,尽是一片米粮川。

石明德,马丕恩,高克兰来郭凤英,

男耕女织是模范,呼儿嘿,咱们和他争英雄。

叫老乡,仔细听,移民开荒真光荣,

各州府县来欢迎,呼儿嘿,送了好多慰问品。

1944年冬天,李有源的侄子李增正作为佳县移民队的副队长,带领张家庄附近的七十多人向延安移民。李增正同样喜好秧歌,常常担任村里秧歌队的伞头,也有副好嗓子,他将该歌一路改来一路唱,一直唱到了延安。这首歌引起经过“延安文艺座谈会”洗礼的鲁艺文艺工作者的极大的关注,马上组织人员对歌曲进行了加工和整理,起名叫《东方红》。《东方红》第一段未变,根据当时的革命形势,整理出了第二、三段歌词:

毛主席,爱人民,他是我们的带路人,

为了建设新中国,呼儿嘿,领导我们向前进。

共产党,象太阳,照到哪里哪里亮,

哪里有了共产党,呼儿嘿,哪里人民得解放。

这三段式《东方红》歌词,于1944年秋天在《解放日报》发表后,很快唱红了解放区。

1951,李有源以一个家民作者的身份,参加了陕西省绥德专区文艺工作者代表会,次年又出席了陕西省文艺创作者代表会,并作了经验介绍。他讲述到此歌是集体智慧的结晶,功劳应归功于人民群众。在会议上他荣获了奖旗、奖金、奖章。与会代表亲切地鼓励他,记者们热情地采访了他。人们尊敬地称他为“人民歌手”。开会回来后,李有源到佳县郭家圪劳等乡镇担任了文书。1955年5月10日,因患肝硬化腹水去世,享年52岁。

李有源身后事

上世纪五十年代,作为一项重点工程,国家拍摄了音乐舞蹈电影《东方红》。经组织有关人员进一步改编,将《东方红》以前用的《骑白马》深沉、快速的曲调改得高亢、悠扬了,特别明显的是将第三句衬词“呼儿嘿”改成了“呼儿咳哟”,此调一直保留到了今天。

六十年代初,李增正曾多次找上级文化部门,提到该歌的作者应该是他。经有关部门组织人员实地调查核实,并对李增正做了耐心细致的工作后,确认李有源是该歌的唯一作者。以后又有人争过《东方红》的“词作权”,因故不了了之,一时传为笑谈。

李有源生有2子:老大李增堂、老二李增光,一生均务农。李增堂有2个儿子、5个孙子;李增光有3个儿子、7个孙子。今天在李有源的孙子辈中,有一位乡长和一县直部门的负责人;其重孙辈绝大部分在上小学、中学。其中李增堂的孙子李高健于1992年参加全国“百对好朋友手拉手进北京”活动时,在中南海第一个跑上主席台,向党和国家领导人敬献鲜花。1996年9月9日,在毛主席逝世二十周年之际,李高健及父亲李锦春、爷爷三人自费进京参观了毛主席纪念堂。

1998年,以“东方红”为品牌的中国第一拖拉机制造厂,无偿赠送给他们四轮拖拉机、农用汽车各一台,现由李增堂的长子和李增光的二子分别使用着。

李有源的故乡张家庄,是一个建在黄土墚上的小山村,处在榆(林)佳(县)公路边上,北边不远处便是汹涌澎湃的黄河。全村四百多口人,有张、李、姚三姓,以旱作农业为主,主产杂粮,兼养些猪、羊等家畜。全村有三百多亩枣树,是村民最大的经济来源。由于自然环境较差,村民的生活不算富裕。

李有源故居是个座北向南的四孔黄土窑洞,连偏房在内有十余孔,石头接口,年久失修,有些破败。现子孙们都在自己的新居居住,院内仅留有“《东方红》作者李有源故居”的小牌子,租赁于外地打工者暂住。

由于《东方红》的名气大,经常有中外记者和少先队员来村采访和参观。李有源的子孙们上镜头、见报纸已成了家常便饭。1993年,石家庄市的七名少先队员来到《东方红》的故乡参观,看到小朋友们还在十分简陋的教室里学习,十分震惊。回去后便发出了“少吃一根冰棍,少喝一瓶汽水,少逛一次公园,积攒分分角角,为《东方红》故乡的伙伴建学校”的倡议,随后发展成为全国性的“红领巾《东方红》行动”。全国各地的小朋友、部分单位纷纷捐款捐物捐学习用品,一座两层高的教学楼终于1994年初开工建设,同年10月18日竣工,建筑面积500多平方米,命名为“东方红小学”。该校现有教师7人,学生100多名,已成了全村最漂亮的建筑、最靓丽的风景了。

由于《东方红》的缘故,“文革”期间,该村曾改名为“东方红大队”,七十年代末又恢复了原名张家庄。现有人又提议改为“东方红”村,以表示对《东方红》及李有源的纪念。

近年来,随着“红太阳”系列歌曲热潮的兴起,有些音乐人将《东方红》曲调摇滚化,《东方红》变得热情奔放,别出心裁,受到了观众的喜爱和肯定。

2001年,我国第一艘无人驾驶宇宙飞船“神舟号”升空,同时也将这首新曲送上了太空。随着时代的发展,这首歌曲诞生地的人们以“东方红故乡”的称号而自豪,他们抓住西部大开发的机遇,正在以满腔的热情,为把家乡建设得更加美好而努力奋斗着。

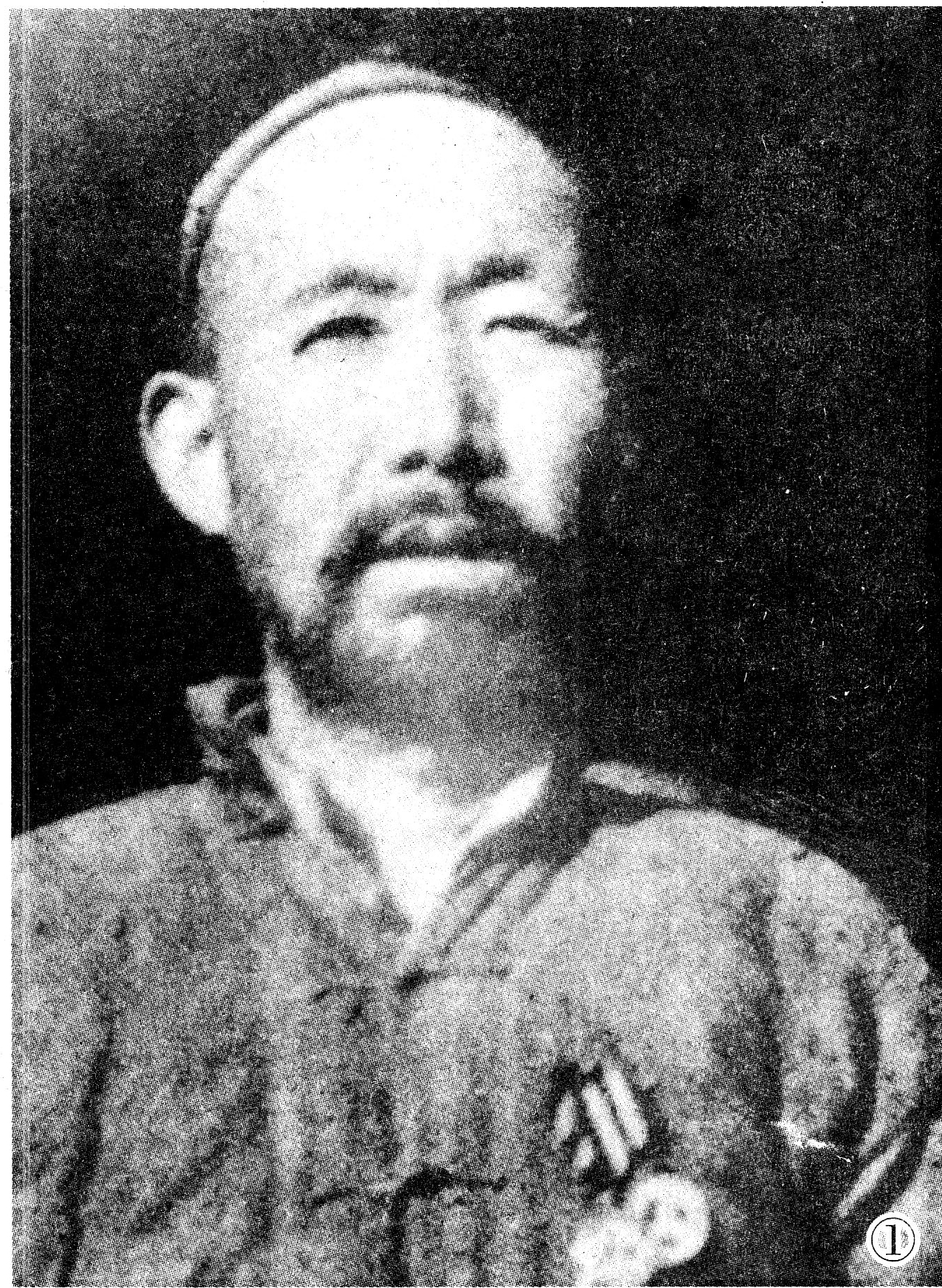

图① 人民歌手李有源

图② 斯诺家乡的记者采访李有源的后人 庄怀厚 摄