□文/千河

这里所说的养,包括三层意思:一是生养,二是养育,三是培养。

之所以会想到这个问题,并要算算这笔账,是源于侄女今年高考,因2分之差,与二本无缘而上了大专。8月底到校报到,学杂费缴了7000元,军训费缴了300元,买生活必需品100多元,伙食费每月计划150元,再给孩子留了100元的零用钱。这么一折腾,8000元就哗啦啦像水一样流走了。如果是大款,是富婆,或是有灰色收入的,8000元算什么?只不过是张飞吃豆芽,小菜一碟,但放在夫妇双双下岗的家庭,无疑是天文数字。

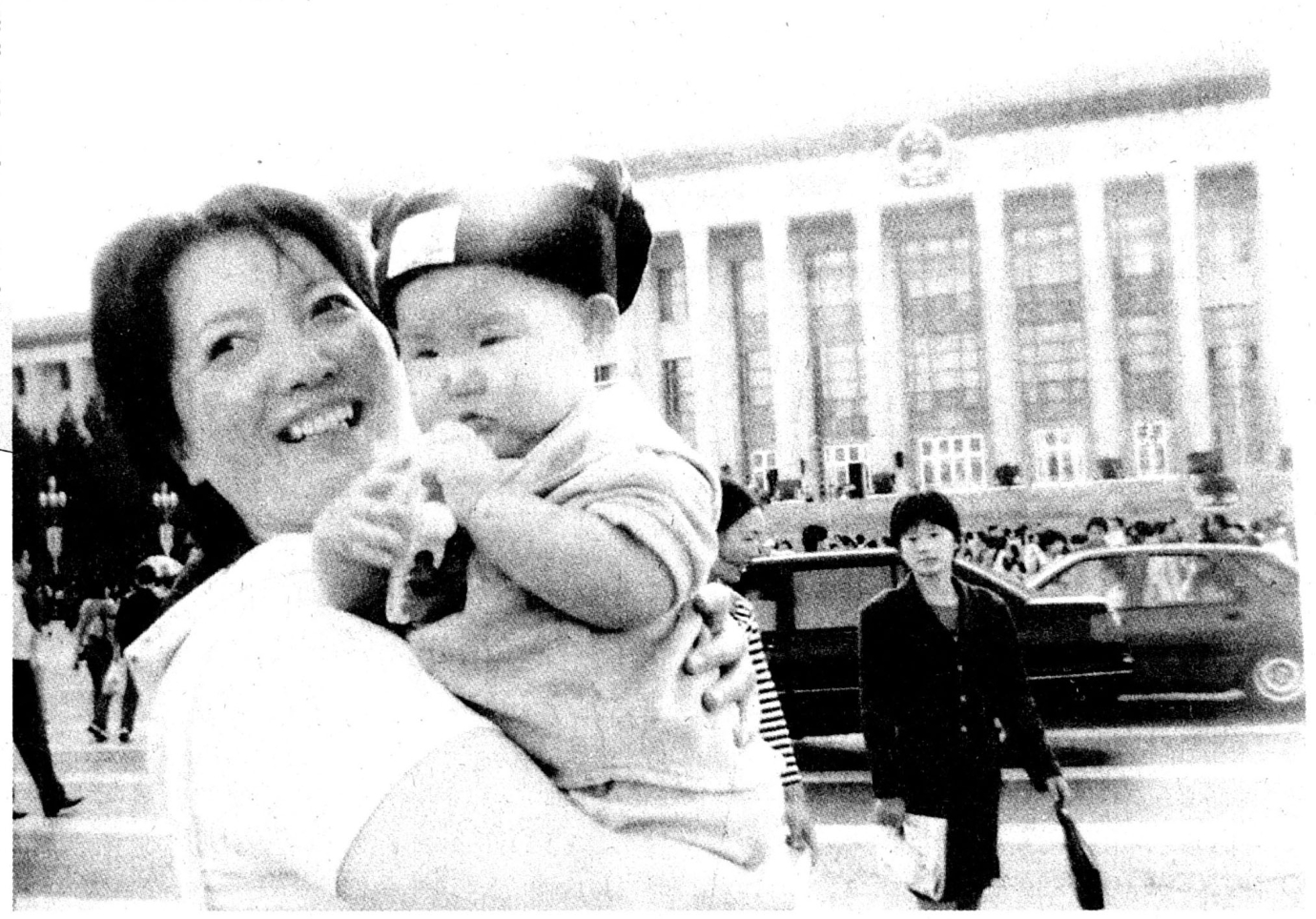

先说生养。计划生育是基本国策。因此,期望能生一个健康、聪明的宝宝,并一次性“安全着陆”,是年轻夫妇和长辈们的共同心愿。基于这一点,十月怀胎,一朝分娩,都上医院。而在医院生产,眼下的花费贵得吓人,是顺产最少得2000元,若是难产得借助手术,少说也得3000元。难怪有人戏说,在医院里生孩子,就像拿钱买孩子。岂不知,这仅仅是“万里长征迈出的第一步”,为孩子花钱的日子,是“老鼠拉木锨,大头还在后头哩。”

其次说养育。按说一个孩子是好养育的,但如今与过去不可同日而语了。虽说婴幼儿吃的喝的穿的用的玩的看的听的躺的坐的应有尽有,但在“独生子女经济”运行下,价钱往往高得离谱。一个孩子从一出生到4岁的花费是多少?可能没有谁去记这个流水账,粗略算一下恐怕得10000元吧。4岁上幼儿园至6岁,这期间的花费少说也得10000元,倘若再有个头痛脑热,病病灾灾,那花费就没有准头了。

最后说培养。小学6年,每学期的学杂费大约在300元左右,笼笼统统算下来得4000多元。进入初中,上了高中,有的学校和老师,以想方设法掏家长的腰包为能事,巧立名目,漫天叫价,6年下来恐怕没有20000元是不行的。若再有个节外生枝,那就只好哑巴吃黄莲。有个同事给孩子联系了一个知名初中,校方狮子大张口,扩招费18000元。只好托熟人找关系,最后递上15000元才进了人家的门。而考上大学是如今孩子们立身的基础,而要跨过这一人生关口,作为父母仍然得在经济上倾力相助,4年大学少说也得30000元。

难怪有的父母为拿不出供孩子上大学的费用而羞愧难当,有的甚至走上了黄泉路。而有些懂事的孩子,在考取大学后,不想再让父母负重而自行了断了人生。其悲剧的根源,以我之见在于:我们太把教育当成“产业”而使其过于“经济化”了。而我始终不太明白物价部门对小学、初中、高中,乃至大学的正常收费是依据什么“指数”来核算的?而有些小学、初中、高中的借读费、扩招费,又是依据什么来界定的?一张口就是成千上万,难道我们的教育事业,真的成了自由市场了吗?那么,国家九年义务教育的“义务”又体现在哪里呢?