□文/新强

第一次见到张珂是在17年前,在济南大明湖湖心岛历下亭,做为山东大学学生文学协会会长的他正主持一次诗会。

第一次见到张珂的字,却是在很久以后的去年,我独步于新加坡潮湿的街道,在牛车水附近的一家著名酒店,无意间发现一幅儒雅内敛,郁郁乎文哉的书法,既让我感动,又令我惊奇,落款竟是:张珂。

直到不久前回国内旅游,拜谒敦煌,途径兰州,在《甘肃日报》上读到了一篇题为《动人笔墨不须多——读张珂其人其字》的文章,脑海中作为文学青年的张珂和作为书法家的张珂,这两个概念才开始重叠起来。

张珂现为中国新闻社陕西分社社长,中国作家协会会员、西安市书法家协会会员,其书风脱俗飘逸,气质不凡,颇受海内外同道的嘉许。著名书画鉴赏收藏家马良先生评价说“张珂先生的字蕴含着一种难能可贵的气质,这是一种脱俗的气质,一种有文化之后的脱俗气质,一种睿智的脱俗气质。”

在张珂那个布置得传统文化氛围浓郁的家里,他有一搭无一搭地讲述着自己学书的经历:童年的张珂,受家庭熏陶,一边熟读唐诗宋词,一边开始苦临二王、颜柳,早、中、晚课,寒暑不辍,却提高不快。每当回忆起那段嚼蜡经历,他便由衷地赞叹启功先生的那段“写字不同于练杂技,并非有幼功不可”的妙论。考入山东大学中文系后,他的许多诗歌和小说见诸报刊,其间也曾不断挥笔涂鸦,但却乏善可陈。多年后,他解剖当时的情况,因为并不爱字,只是从理智上觉得学中文的应该把字写好,自然收获甚微。于是,他断言,艺术这东西,除非你魂牵梦绕地挚爱,否则别去碰它,弄不好,瞎耽误工夫。

佛说:诸法因缘而生。张珂无疑是一位悟性很高的人。在许久前一个阳光明媚的上午欣赏朋友的书法作品时,他突然产生了一种强烈的要写字的冲动,犹如烂熟于心之后的一见钟情,从此对书法艺术进入了“看山还是山”的痴迷状态,对于书法艺术的敏感,无论在书籍上、电视上、大街上只要看到书法艺术作品,都像听到情人的名字一样令他怦然心动。无论是大师的经典,还是凡人的习作,都能有所感觉,有所发现,有的知然了,有的知其所以然了。每见佳构,常常绕梁三日,不识肉味。

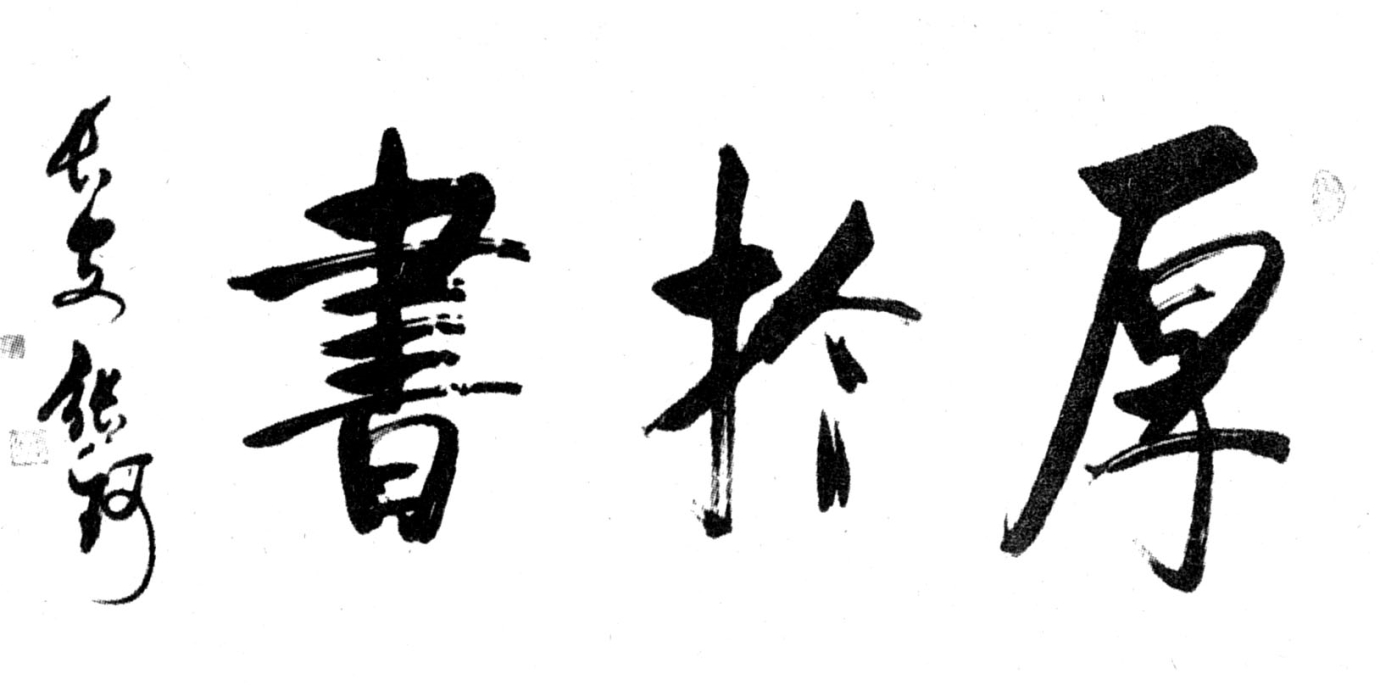

张珂喜用长锋羊毫,几乎笔笔中锋。他的字自然振作,笔笔能留。中规中矩,清气满纸。脱俗内敛,温文尔雅。他自谓书法能取得今天的成就,得益于读书、读帖(碑)、读自然。见得多了,对文化和人生的感悟深了,才能取法乎“上”,才能保持一份宁静、闲适的心态。张珂习字有时简直是一种奢侈的享受,关键是不能有太强的功利色彩。闲情逸致的状态下,感受毛笔沾着墨在宣纸上,那种愉悦和畅美是妙不可言的。

的确,看张珂写字是一件很愉悦的事,无论大字小字,一概悬肘,一种挥洒自如的酣畅淋漓,让你感同神游,进入一个诗与书的境界。