□文/老柯

读经济学家王东京(现任中央党校经济学部教授)新著《聚焦时政》以及他发表于其它媒体的文字,使我们从一个新的角度,认识时下“官场”中的弊端。

譬如对“跑官”现象,王教授如是说:一是官位本属“稀缺资源”,求者若鹜,难免“供给不足”,而官帽子事实上目前主要掌握在上级手里,你不进入上级领导的视野,领导又没有千里眼,哪知你是何方神圣?故而往上跑官的现象也就不奇怪了。当然,这种现象的发生,乃至成为普遍出现的问题,由上至下的选官规矩难辞其咎。其二,王教授发现向上跑官所以在中国盛行,还在于“跑官”符合收益最大化原则。因为跑官投入少,产出多,经济上很划算。而一旦官位到手,也就不乏有人往他那里跑官。如此,跑官的诸种投资成本,与提升后的远期收益相比,可谓本小利大很是划算了。

近年有一句颇为流行的话,叫做当官的也是人。人者何也?以经济学角度观之,人则是经济人。王教授是这样解释的:经济学讲经济人,有两层含义:一是说人是理性的;二是指人是自私的。既然人是自私的,必定要追求自己利益的最大化;既然人是理性的,就一定会寻求在局限条件下实现利益最大化的办法。按照这一观点,也就不难理解时下被称为官场三大定律之一的“地方越穷人们越想做官”现象了。王教授认为盖因在一定局限条件下(如经济落后,经商乏资,或投资环境恶劣,生意难做等等),一些心思灵活的人,“发现”投资“官位”是笔好买卖,且时下官场往往是“书记一人提名,常委一致通过”,于是才瞄准一把手和其他关键人物,“又跑又送”,以期被“提拔重用”,能一本万利地坐收回报。

不过,若视“官场”为生意场,这生意非那生意,个中亦有种种难言苦衷哩。比如“实权越大越难做大官”——这也是王教授提出的官场三大定律之第二条。其原因,王教授认为,如果从经济角度分析,实权也是一种“稀缺资源”。既然是供少求多,竞争自然尤为激烈。所以当官有了实权,就会有人惦记,要是工作中有个三长两短,不仅升官无望,就连现在的职位,也是凶多吉少。

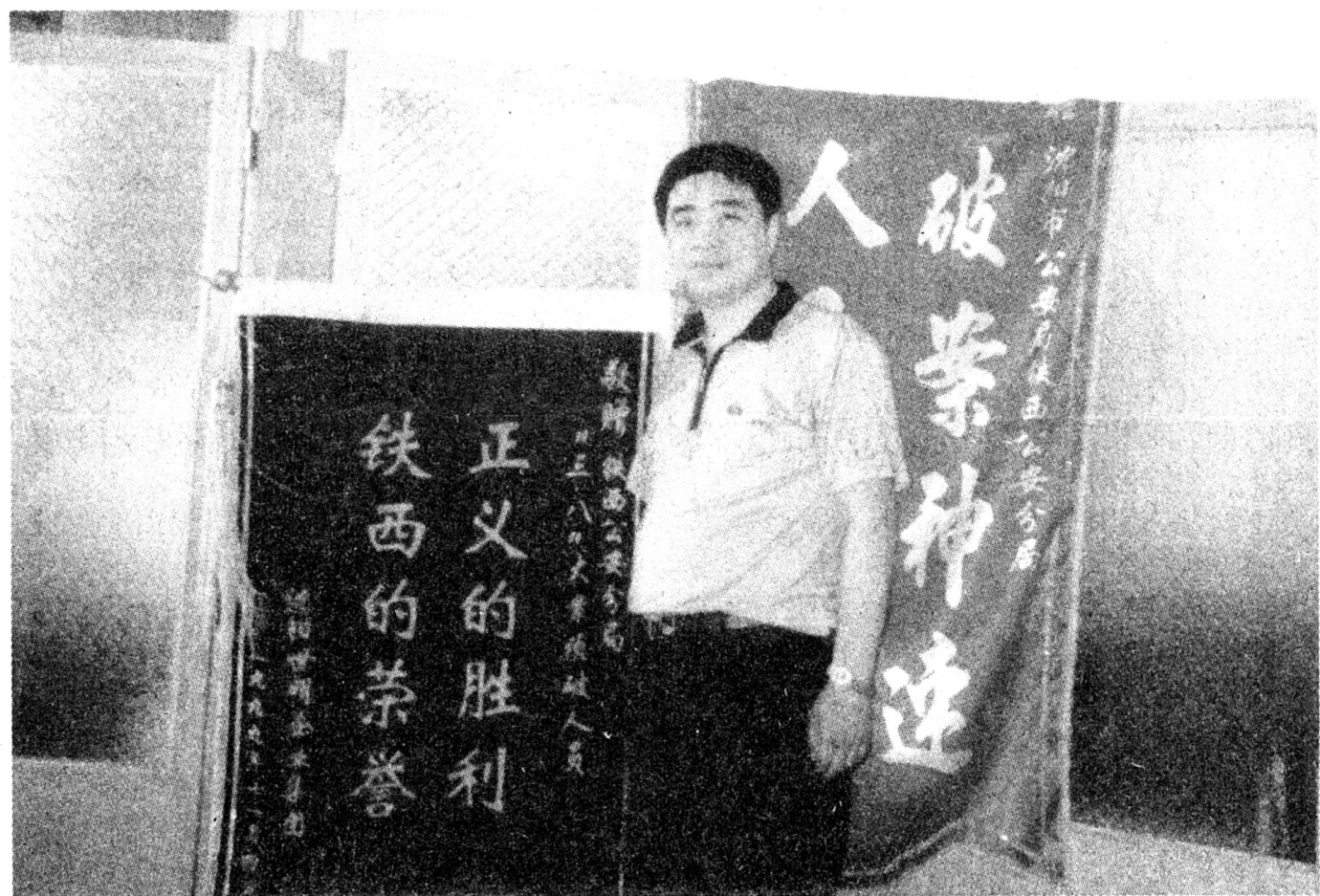

王教授提出的官场三大定律最后一条,是“好好先生”升得快。这一条无需解释,想必人们在自己单位和社会上都屡见不鲜的。诚如王教授所说:经济学不反对你做“好人”,但发展经济,却需要的是好官。何为好官?愚以为起码是能够对老百姓利益负责,有一定干事能力的人。至于像原长治市市委书记吕日周那样,充分发挥自己掌握的政治权力,在中央精神和现行政策范围内,铁腕整顿吏治,推进当地政治改革和经济改革,以造福于民。他的做法虽有“人治”之嫌,但在现行体制下,也是没有办法的办法,故亦获得社会理解,被当地群众拥戴。

不过,吕日周模式恐怕难在“官场”推而广之的。毋庸讳言,时下“官场”中亦存在种种潜规则。说白了,这些潜规则实际是官场腐败、惰性、陋习和既得利益的代名词罢了。倘有不知趣者不按某些潜规则办事(如人家收礼,你拒收之),则往往造成同僚和其他官员很难“为官”,处境尴尬。当然,这种微妙情况是不便也不好明言的。于是乎,则对“违规者”施以颜色,投以白眼,报以冷嘲,且在工作中阳奉阴违,不支持,不配合,甚至制造流言蜚语,让你“吃不了兜着走”

诚然,王教授称为的官场三大定律并非“放之四海而皆准”。何况,官场毕竟不是市场。但怎样按照“三个代表”的要求,对政治权力这一政治资源合理配置,特别警惕政治资源不要落入跑官者和不称职者手里,通过民主的法治的程序,推进社会主义政治文明,却应予以高度重视才是。