□文图/鞠九江

这是世界上罕见的病例,由于特殊的遗传基因,陈其泽与朱仁英婚后10年内生下4个瘫痪孩子:孩子们下身瘫痪,四肢绵软无力,肌肉萎缩,手足卷曲。然而,30多年来,是倔强而不向命运低头的母亲为他们撑起一个濒于灭绝的家,艰难地延续着4个羸弱的生命:2003年5月18日是第13个“全国助残日”,助残日前夕,笔者赶往江苏省如皋市石庄镇凤龙村,对这个特殊家庭进行了独家专访。

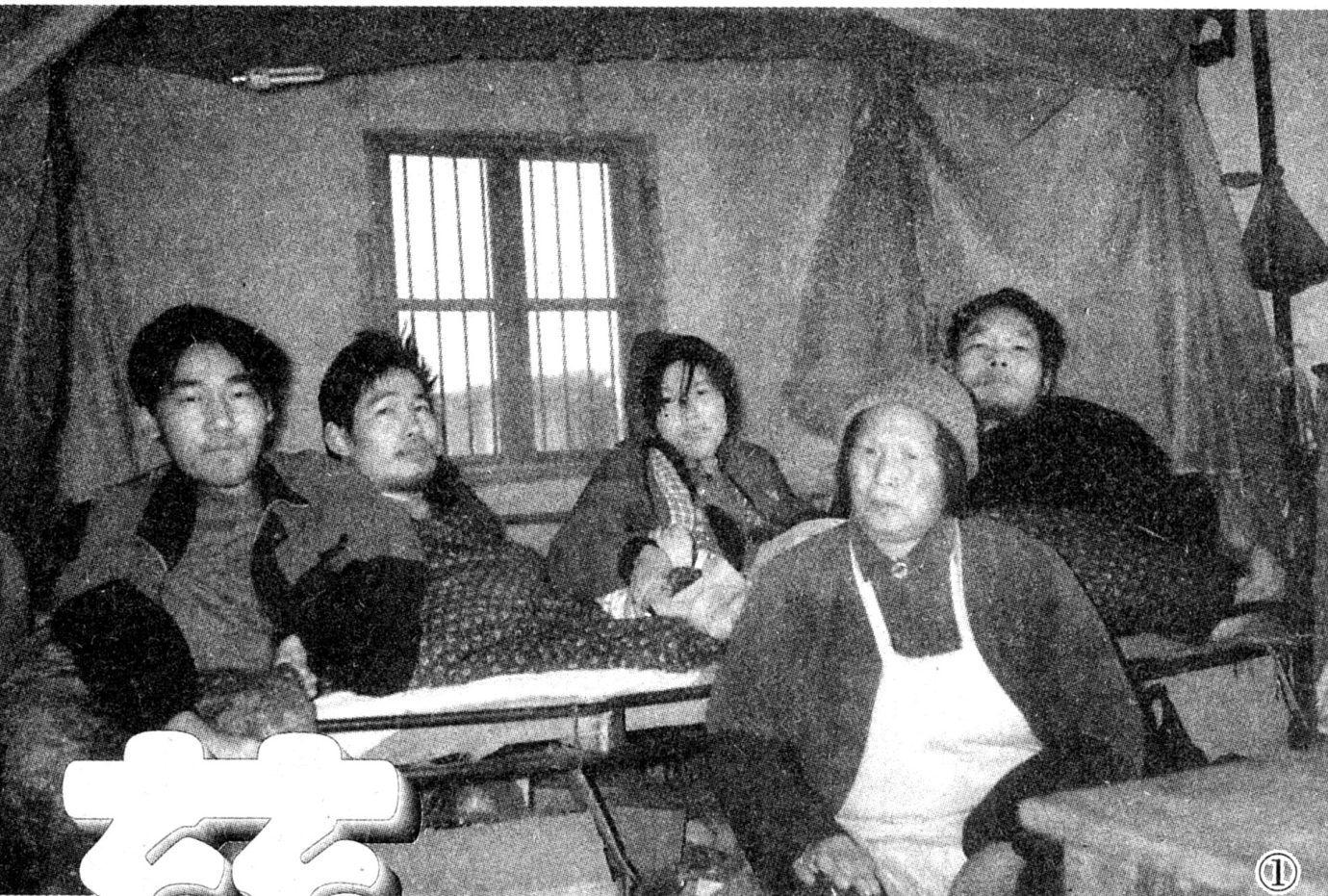

面前的朱仁英,65岁,苍老而憔悴:其4个子女齐刷刷地挤在一张用木棍支撑的简易铁床上,愁眉苦脸,神情木然:他们相伴在床,有腿下不了地,有手穿不了衣,吃喝要靠喂,大小便要人抱。真不敢相信,30多年的风风雨雨,这个家是怎样熬过来的。

择地生育三男一女仍是个个瘫

1959年秋,经人介绍,如皋市(当时为如皋县)场南乡果园村21岁的姑娘朱仁英与该市张黄港乡(现并入石庄镇)小伙子陈其泽建立恋爱关系:陈其泽勤劳朴实,为人厚道,既是个种田能手,又是个“铁算盘”,时任生产队会计,算是村里数得上的能人。朱仁英,心眼好,人品正,身体结实,种田胜过一般男人。他们在一起有着说不完的悄悄话。爱情是浪漫的,花前月下,田埂、水渠旁,两人形影不离,海誓山盟,憧憬着美好的未来……

1960年冬,陈其泽与朱仁英喜结良缘。婚后小两口相亲相爱,脏活累活抢着干,令左邻右舍羡慕不已。

1963年初,朱仁英生了个又白又胖的儿子,取名陈建明,夫妇喜上眉梢,生活更有了奔头,干活更有了劲头。孰料,小孩出生一年多坐不住站不起,四肢软而无力,手指足趾卷缩而展不开,夫妇傻了眼,原本欢乐的家庭笼罩着不祥的阴影。朱仁英怀孕第二胎时,陈其泽精心照料,关心倍至。他省吃俭用为其增加营养,滋补身子,他们企盼着生个活泼健康的孩子。妻子临产时,他听一长老之言,选择一块风水宝地作为孩子出生地。“哇——哇——”一个雨雪交加的夜晚,朱仁英又顺产一男婴陈建国。一年后可怕的事情还是发生了,陈建国又是瘫痪孩。

连生两个瘫痪孩,陈家没有了往日的欢声笑语,夫妇整日忧心忡忡,愁眉苦脸。陈其泽与妻一合计决定再生一个。1967年秋的一天,秋风习习,阴雨绵绵,朱仁英生了一名女婴陈明英。但一年后,其女仍未逃脱瘫痪厄运。

70年代初,我国计划生育刚刚起步,少生优生尚未形成共识:陈家连生瘫痪孩未有人在遗传基因上研究和探讨,对其不解之谜往往充满迷信色彩。乡亲们对陈家命运深表同情,可谁都不愿劝阻他们再次生育。尽管灾难频频降临,生活负担不断加剧,可这还是没有动摇这对夫妇要求生个健康孩子的信念。他们思忖着:三个瘫痪儿女日后谁来照料?只盼有个健康孩子,日后三个瘫痪儿女才有生活希望。既无血缘关系,又非近亲结婚,怎会屡出这种怪事,陈其泽夫妇百思不得其解。“我就不信这个邪!”1970年夏的一天,倔强好胜的朱仁英又在另一块宅地上生育一名男婴,取名陈朋。夫妇俩天天盼,夜夜想陈朋能站立、能走路,能像左邻右舍的孩子一样,但现实却酷似一瓢冷水当头浇下,夫妇的心冷到脚跟。

俗话说,福无双至,祸不单行:就在老四陈朋伢伢学语时,陈其泽因患白血病、败血症,伤寒等综合症撒手归天。顶梁柱轰然倒下,陈家尤如航行在茫茫大海中的一叶扁舟,苦命的朱仁英哭得死去活来。此时的她想随夫西去,一了百了。当她从悲痛欲绝中清醒过来后四个嗷嗷待哺的孩子等着料理。她只得一把鼻涕一把泪仰首问青天:“上苍呀,我上辈子作了什么孽,为什么待我如此不公?”

寻药求医千辛万苦为圆健康梦

为给孩子治病,上世纪的70年代,朱仁英就踏上漫漫求医路。冬日的清晨,天寒地冻,北风刺骨,她挑着一副萝筐上路了,4个孩子分两头躺在棉絮里,去时满怀希望,总以为会出现奇迹,心劲牵着脚劲,扁担“吱吱”作响,走得又快又急。可当医生无奈地摇头时,她的心几近碎了,回家的路变得又远又长,饥饿、寒冷、疲惫阵阵袭来,她直打颤。扁担悠悠晃晃,好沉重啊,她走一段歇一阵。肩上的棉衣磨破了,溢出道道血印,汗水一蜇钻心地疼;脚板上的血泡这块破了,那块又隆起,汗水血水浸湿了破袜裹在脚板上。孩子饿了,她找个避风的地方,取出随身携带的玉米饼,用牙齿磨碎后口对口地喂,咀嚼时从未肯咽下一星半点:实在饿得支撑不住了,她则找一户农家歇歇脚,讲明原委后,讨点糁粥或温水充过饥后继续上路。

漫漫求医路,几年下来,朱仁英明显苍老了,几个远房亲戚见她日子艰难便劝地:“抚养4个孩子难哪,是否送掉一两个?”朱仁英眼睛一瞪:“亏你们说出口,孩子是我心头肉,一个都不能送!”一次次求医,一次次失望,又有好心人劝她:“别治了,花再多的钱也是白搭!”她手一摆:“哪里话,有一丝希望我也不会放过!”春去秋来,朱仁英跑遍了她熟识的大小医院,试遍了她能打听到的民间土医偏方,然而,4个孩子除了能吃能喝、能哭能笑外,瘫痪症没有一点好转。朱仁英原本家境就不殷实,治病欠下一屁股债,再求医时已掏不出分文半钞。然而她仍在不停地打探着治疗瘫痪症的信息。

1976年夏的一天,朱仁英听说南通一家医院可以手术治疗瘫痪病。她激动得一夜未合眼,憧憬着4个儿女治愈了,活蹦乱跳地上学去了。为了凑钱,她在卖掉家中值钱的家当后,又砍去自留地上的16棵树,但还是杯水车薪:“孩子都是我的心头肉,要手术都手术!”她心一狠,卖掉了几次想卖但又未舍得出手的一直压在丈夫遗像下的5本宋朝古书,才勉强凑了800余元。

张黄港至南通30余公里,为节省路费,朱仁英推着农用独轮车一步步艰难地向前挪动,4个孩子挤在车上的竹筐内:“六月的天,小孩的脸”,说变就变,上路不久,一阵乌云压来,瞬间狂风大作,继而豆粒大的雨点“哗哗”而下。风急雨大模糊了她的视线,她脚下一滑,车子失控倒在路旁水渠里,孩子们发出撕心裂肺的惨叫声。朱仁英心在滴血,她不顾一切,将孩子一一抱进路旁的玉米杆棚内……

在医院,医生对4个孩子进行了诊断,对手术治疗此类罕见的疑难症没有把握,迟迟没有手术,朱仁英“唰”地下跪在地,声泪俱下:“求求你们,行行好,救救孩子!”面对无助的母亲,面对这长跪不起的母亲,医务人员被深深感动了。医院经过周密部署后,决定对老大陈建明施行手术,算是探索性的,若手术成功再对三弟妹手术。

手术室内静悄悄的,医务人员全神贯注,小心翼翼。手术室外,朱仁英的心快蹦出胸口了,焦急地等待,不停地徘徊,默默地祈祷:“菩萨保佑,老天有眼,让我儿闯过难关!”手术进行了3个多小时。医生在陈建明腿部、臀部、腰部、肩部4处施行手术,但仍未能治好这世界上少见的顽症。手术失败,朱仁英像泄了气的皮球痴痴坐在地上。出院那天,她发疯似地嚎啕大哭,一步一跪,一跪一叩:“苍天啊苍天,我愿用我的生命换回孩子的健康!你为何不能让我如愿?”医院门厅内的水泥地上留下两行带血的印痕……

顶天立地为孩子撑起一片蓝天

孩子虽是瘫痪,但肠胃功能尚好。上个世纪的七八十年代,在这穷乡僻壤,靠寡母抚养4个残疾子女,让他们能填饱肚皮谈何容易。朱仁英说:“只要我有一口气,就得设法让他们活下去!”

为省下粗杂粮喂养孩子,朱仁英常以野菜、树叶(榆树叶,柳树叶、椿树叶等)、菜头(蚕豆头、菀豆头,黄花头、山芋头)充饥;夏日炎炎,她下河捞鱼摸虾为孩子增加营养;数九寒冬,她持一把耥网在河边上耥螺蛳,为孩子们改善伙食。运气好时能耥点河蚌、小杂鱼,她则人未到家声音先入家门:“哎嗨,醒醒觉,今天吃螺蛳河蚌鱼儿汤罗……”一年中,朱仁英难得有几次这样快乐过。

有进就有出,进得多出得也多:4个子女每天大小便20余次,全靠朱仁英一一抱着如厕,她没有半点怨言。在孩子面前,她总是面带笑容,和蔼可亲,将苦恼深深藏起;在孩子背后,她常常咽下苦涩的泪水。她说:“做母亲的就得为孩子‘遮风挡雨’!”

在子女心目中,母亲是世界上最最伟大的人。1984年仲夏,4子女因吃了变质西瓜,上吐下泻,大便流了一床。屋内臭气薰天,苍蝇乱飞,他们不知所措,内疚地哭出声来:“妈,是我们不好,不该贪嘴!”

“是妈不好,不该贪小利捡回了变质的瓜!”朱仁英为他们一个个洗屁股,换裤子,并念念有词地安慰孩子:“不臭,不臭,一点也不臭!”

孩子们一天天长大,体重一天天增加,朱仁英的负担也越来越重:看着母亲常年累月含辛茹苦受磨难,他们心里有说不出的难过。4兄妹很少喝水,并尽力控制饮食,以减少大小便次数。1987年秋,朱仁英患上气管炎,在家输水数日。眼瞅着母亲病倒,他们本已到了回报母爱的年龄了,却无能为力,4兄妹心急如焚,他们3天3夜不吃不喝。朱仁英急红了眼,针头一拔,强行为他们灌稀饭。4兄妹牙齿咬得“格格”响,滴水未能灌进。朱仁英声泪俱下地乞求:“吃点吧,吃点吧,不然会活活饿死的!”可4子女仍是我行我素地绝食。

“要死我先死。”5天后,失去理智的朱仁英踉踉跄跄拿回一瓶高效农药。“妈——,我们吃,我们吃,我们再也不做傻事了!”4兄妹苦苦哀求。

“我的肉!”朱仁英将农药瓶扔出门外,与孩子们抱成一团,眼泪夺眶而出:“孩子呀,妈那能眼睁睁地看你们饿死呢?记住,天塌下来有妈撑着!”

岁月沧桑,艰难跋涉,寡母支撑着瘫痪的家。进入世纪末90年代,朱仁英因几十年营养不良,劳累过度,患有胃病、关节炎、颌窦炎、皮炎等多种疾病,4子女都患有气管炎,另外老大陈建明患严重心脏病,老三陈明英患有心肌炎,病魔总在不断袭击着这个原本不幸的家。

1999年冬的一天,纷纷扬扬的大雪铺天盖地下着。晚7时许,忙碌了一天的朱仁英喂饭时发现老三陈明英脸色发紫、呼吸急促,神智不清:“有危险!”朱仁英知道是心肌炎又发作了,一刻也不能延误,她连忙请来邻居,将女儿送往镇医院抢救。跟在后面的朱仁英头昏目眩,眼冒金星。她跌倒了爬起来,爬起来又栽下,几个反复后,她再也没有力气站起。孩子咋样了?有危险吗?朱仁英咬着牙缓缓地向医院爬去。短短1.5公里路,朱仁英爬了两个多小时。当地爬到镇医院时,路上的冰凌已将她的膝盖磨得血肉模糊:“明英——明英——”三天三夜的抢救,三天三夜的呼喊,朱仁英终又唤醒了沉睡的女儿、这一次,女儿因心肌炎复发住院18天,母亲则因气管炎复发输液5天。

一个人的潜力有多大?当他处于安稳环境时难以估摸;而当他被逼得走投无路时,奇迹常常会产生,正所谓“置之死地而后生”。30多年的坎坎坷坷,10000多个日日夜夜,朱仁英既当爹又当娘,顶天立地撑着这个家,呵护着4个脆弱的生命。人说世间当牛做马最苦,乡亲们却说朱仁英的人生就是“牛”就是“马”,她甚至比牛和马受的磨难更大、更多、更久。

爱心行动情系这一个瘫痪的家

“只要人人都献出一份爱,世界将变成美好的人间!”朱仁英一家的不幸牵动了众人的心,朱仁英浓浓的母爱之情引发起社会各界的爱心行动。近年来,该市民政局、市残疾人联合会、镇人民政府、村民委员会及社会群众纷纷伸出温暖之手,慷慨解囊相助,接济着这个瘫痪的家。

1992年以来,朱仁英一家免缴农业税等款项,1995年市民政局将这一家列为特困户,发给“农村特殊困难户救济扶持卡”,定期给予补助;市民政局、镇人民政府及村民委员会三次集资捐款为其翻建危房,使这一家告别低矮茅屋,住上宽敞明亮的瓦房。老党员宋达胜每年个人捐款400元;村铸钢厂每年向这家发给补助360元;张国英、张学莲等人数十次送衣送物上门,帮助他们解决生活困难;胡俊祥、马秀芳,钱美兰、吴锦文等村民不定期义务为这一家耕田挖墒、除草喷农药、抢收抢种、协助送人去医院治疗;左邻右舍经常送来蔬菜,豆制品、肉制品为他们改善伙食。个体业主朱永忠、蔡同兰等4人将数十种日用小百货送上门,让这一家代销挣点油盐钱,不少人舍近求远蹬车数公里到这一家特殊的小店购物。朱仁英家东山墙开有一个窗口,窗台上放一只小木箱,箱内装有零币,4兄妹躺在货架旁的床上出售小百货。前来购物者总是先问好价格,然后算好金额将人民币放入木箱内,自己再到货架上取走物品。10多年来,从未出现过少放钱多取物的现象。1997年初,南通皇冠宾馆总经理亲自上门送来了电视机和收音机,让4兄妹躺在床上也能听到党的声音,看到国内外大事和丰富多彩的文艺节目,打发寂寞的日子。2001年秋,村小学300多名师生踊跃向这一个特殊家庭捐款献爱心,不少小朋友砸破了储蓄罐,捧出平时一分分积攒下的硬币。2002年6月29日,江苏电视台向朱仁英家送来两台彩电,一台洗衣机;省人民医院派出专家上门义诊,赠送了1000元现金及部分药品;南通市民政局,南通市残联、如皋市残联向这家捐款5800元,捐赠轮椅一辆。10月9日,全国劳模、中共十六大代表,江苏远东集团有限公司总裁蒋锡培专程来到朱仁英家中捐款2000元,并将一家5口人列为公司“荣誉职工”,为他们办理了养老保险和医疗保险,为他们解除了后顾之忧。

爱像一颗石子投进蔚蓝的湖面,溅起圈圈涟漪,波及四面八方;爱犹如春潮汹涌,滋润着弱者的心田,浇灌着爱的常青树,撑起了一片绿荫;爱的纽带将素不相识的人连结起来,建立起一个“爱”的大家庭。朱仁英说:“我们这一家是不幸的,但又是幸运的,我们遇到这么多的好人,是他们的爱心援助,使我们感受到人间的温暖、享受到社会主义大家庭的幸福!”

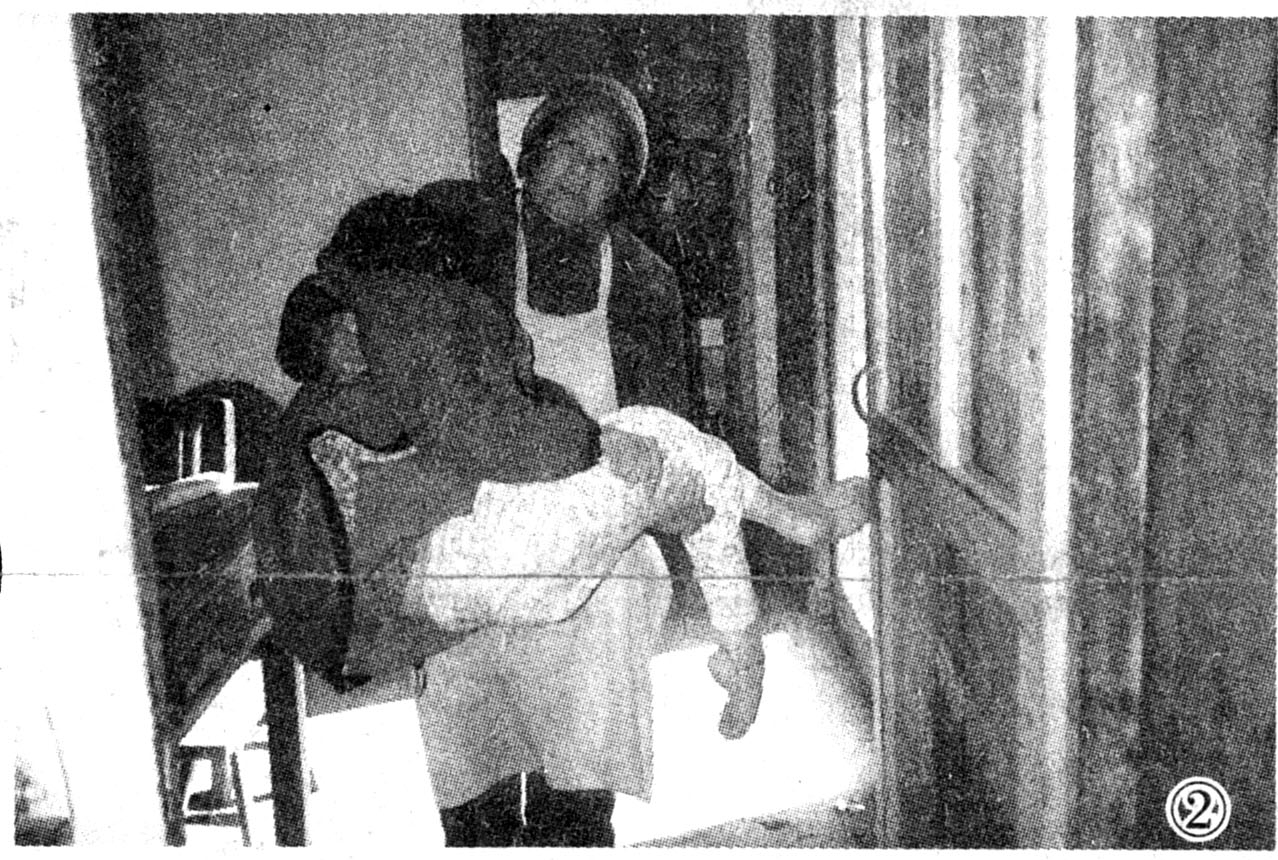

采访结束时,65岁的朱仁英抱着40岁的大儿子吃力地向厕所挪动,看着那背影,笔者止不住嗓子哽咽,鼻子发酸,眼泪簌簌而落,顿生焦虑:朱仁英何时才有解脱的尽头;她倒下了谁来支撑这个家?面对这个一贫如洗的家,他们还需要更多的物质帮助,以使这个支离破碎的家有着基本的生存条件。

夕阳西下,笔者返城时仅留下回程的车费,倾囊相助,表示了一份微薄的爱意。毕竟,人心总是肉做的。

(爱心小记:采访此稿时心在颤动,止不住泪水涟涟,当即捐款450元相动;回来后夜不能寐,眼前不时浮现这一家5口的陌生面孔,触景生情写完此稿,笔者的一支秃笔着实无法写下这憾天动地的世间真情;再去审稿时,又带上棉被棉衣,算是为助残尽点心意而已!)

图①:朱仁英与4残疾子女在一起,一家人愁眉苦脸,神情木然。前为朱仁英,65岁;后右一为老大陈建明,40岁;后右二为老三陈明英,36岁;后左一为老四陈朋,33岁;后左二为老二陈建国38岁。

图②4兄妹大小便要抱,朱仁英这一抱就是30多个春秋,好沉重啊!图为朱仁英屏住气抱起女儿吃力地向厕所挪动。