□文图/陈新

有这样一位老人,他能在花甲之际仅凭一篇文章就获得英国牛津大学哲学博士学位;他能使已经沉睡了1000多年的唐宋音乐重新焕发生命力,在流行音乐大行其道的今天大放异彩,并拥有亿万追捧者,且创造出巨额财富;他又以其另类的思维方式全新地创立音乐起源于恐惧的怪诞学说,而引起世界乐坛的震动。

对云南丽江的秀色仰慕已久,但近日记者专程从成都乘飞机前往丽江,却是为着一位奇怪的老人而去的。

这位老人就是云南丽江大研纳西古乐的发掘人、称为音乐鬼才、年近六旬时因一篇反传统的论文而被英国牛津大学破格授予哲学博士学位的宣科老先生。

丽江怪人的恐惧音乐说震动乐坛

“有人说您老是丽江音乐鬼才,能够采访您我倍感荣幸!”因为事先有约,虽然宣科忙得一塌糊涂,但他还是抽出时间接受了记者的采访。

“你这句话有两个错误!”记者话音一落,宣科即刻纠正道:“首先,你说我是‘丽江音乐鬼才’不正确!正确的说法应该去掉‘丽江’二字!因为音乐是人类通用的语言,宣科即使是‘音乐鬼才’,这个‘音乐鬼才’也是世界性的!”

“其次,你说我是音乐鬼才也是错误的!我不仅仅是音乐鬼才!因为我的研究范围不囿于音乐,也研究历史、地理、文学、社会等等,比方我对哲学的研究成果就会比对音乐的研究高一些,不然我怎么会是牛津大学的哲学博士?”

“当然,音乐还是我的主业,其他诸如人文地理、哲学文学等都只是我的副业,我最爱音乐,他是我心中的圣女……”虽然对他的狂放早有耳闻,但与他乍一接触,记者还是被他的狂放不羁所震撼。

宣科1930年出生于丽江一个牧师家庭,父亲是丽江第一个会说英语的纳西族人,母亲是一位藏族贵族,他早年毕业于教会学校。他秉性恃才,狂狷不羁的性格自小形成,以至于曾被蒙冤而身陷囹圄20载,壮年人生都在颠沛和囚禁中虚度。

因为母亲是一位藏族山歌手,受母亲熏陶,他自小对音乐有一种深及骨髓的喜爱。1986年,他历经三年撰写而成、发表在天津音乐学院学报上的《音乐起源于恐惧》的理论,因为违忤成论,怪诞奇异而引起了音乐界人士的广泛关注。

不久,该论文被欧洲中国传统音乐学会译成了英、荷等文字,作为学会年会向国际音乐民族学家们的交流文件,并由荷兰莱顿学院和荷兰驻中国特命全权大使向他发出了邀请函,请他列席讲演。

之后,该文又被日本学习院大学教授生明庆二在其《传承机能音阶论序说》中大部分引用和给予很高的评价。

宣科在丽江不少人眼中是一个十足的怪人,因为他既是一位具有一副铁齿铜牙的演说家,又是一位书呆子,他能说汉语、傣语、白族语、纳西语等几种中国境内语言,也会说英语、法语、俄语、德语等好几种外语,他使人不解,又使人倾倒。

《音乐起源于恐惧》这篇论文不仅让他声名远播海内外,还先后受四川音乐学院、云南大学、中央音乐学院、中央民族学院、伦敦大学、牛津大学、英国皇家音乐学院等几十所高校的邀请,游学四方。

几乎与此同时,他又成功地论证了流传于丽江地区的《紫薇八卦》是唐朝皇帝李隆基亲自谱曲的宫廷音乐,跟已失传900多年的《霓裳羽衣曲》为同期御制;《浪淘沙》是南唐后主李煜所作……他的发现,使他再度名震乐坛。

鬼才的纳西古乐会有趣而另类

宣科人怪,宣科的大研纳西古乐会也怪,宣科的大研纳西古乐会的演出更怪!

每次演出开始,30多位仙风道骨的老人端坐在台上,但是,演出开始后,老人们的演奏却总是迟迟不会开始,宣科好象刻意要吊观众胃口似的,自顾自滔滔不绝地开始了长时间的演说:

“亲爱的朋友,你们知道飞虎队的陈纳德将军吗?你们知道陈纳德将军最亲密的中国翻译是谁吗?那位翻译是我的父亲宣明德……世界人民都知道中国是大熊猫的故乡,但你们知道吗?第一位向国外宣传大熊猫、帮罗斯福总统的儿子寻找大熊猫者是谁?他是我的父亲宣明德……中国第一位将唐宋古乐复活者是谁?他是宣科……我宣科为什么绝顶聪明,因为我是汉、藏、纳西、土耳其等多个民族优生优育的结果……”虽然开始时观众们还会对宣科不合时宜的演讲颇有微词,但往往很快就被他那滔滔不绝、风趣幽默的讲演吸引住了。

人们本来是为听纳西古乐而来的,但在天籁之音响起之前,却安安静静地听起了宣科的讲演,而且听得津津有味,真怪!

其实这只是宣科的大研纳西古乐会的特色之一。

古老是宣科的纳西古乐的又一大特色。

大研纳西古乐会是世界上乐手年纪最大的乐会,年龄大者有90多岁高龄,最小者也年近6旬。这些老人有抗日战争时期在滇西赶马的“马锅头”、有退了休的会计师、有杀猪宰羊的屠户、有农民画家、书法家、企业家,也有专门研究古典音乐的专家。

纳西古乐会所使用的乐器也很古老,有的乐器已经使用了几百年,是名副其实的文物;乐会所使用的乐谱也是流行于唐宋时期的《工尺谱》,此曲谱有别于简谱,更有别于五线谱,这种流传了1000多年的乐谱,只有纳西族老人才能看得懂。

年龄最老的乐手用最古老的乐器演奏最古老的音乐,这是大研纳西古乐会演奏的古乐打动人心的因素之一。

虽然在乐会中,已经73岁的宣科与其他乐手相比年纪并不大,但他却对团里的老大叔、老大哥们一点也不给“面子”,对他们制定了铁的“团规”:每次演出时提前半小时到现场,迟到1分钟,当场演出收入减半;演出时须正襟危坐,不得抓耳挠腮,抠耳抠鼻,否则当场演出收入减半;正式演出的1个半小时之内不得解大小便,否则“炒鱿鱼”…

因为年纪大了,精力不济,老人们在演出的过程中常常会因疲劳而打瞌睡。按“团规”,这种情况是要扣工资的,但宣科却并不扣他们的工资,“每个人都会因年迈而精力不济,老人挣两钱不容易,应该理解!”他说。

1999年10月,日本民间艺术家协会专程到丽江大研镇听宣科及他的乐团演奏纳西古乐。演出过程中,当又一曲古乐《元始》响起的时候,那些热爱音乐的人们有些奇怪了:为什么没有琵琶呢?在国内听纳西古乐的CD,《元始》里是有琵琶伴奏的啊!

这个问题宣科也注意到了:“王会三这是怎么了?他平时可不是这样的啊!是不是又睡着了?”他产生疑问的同时,马上又有了一种不祥的预感。

果不出他所料,王会三在宣科讲演的时候已经去世了。最先发现王会三去世的是挨着他坐的和凌汉老人,当他意识到琵琶没有弹响的时候,伸手一摸“老战友”,老人已经没有鼻息了。

“中国老人太伟大了,热爱音乐如此深入骨髓,难怪纳西古乐名扬世界!”日本客人被深深感动了。

虽然在古乐会上仙逝的老人只有王会三一人,但宣科的纳西古乐会乐手隔三差王地去世却是见惯不惊的事。自1981年丽江中国大研纳西古乐会成立至今,乐会乐手已经先后去世了30多人。

因为这个原因,大研纳西古乐会每有外出演出,宣科都会让老人们签一份“生死状”:“我自愿随丽江中国大研纳西古乐会出外演出,如出意外,概与丽江中国大研纳西古乐会无关,全由自己及家庭负责。”然后按上自己的手印。

“风箫箫兮,易水寒,壮士一去兮,又回来!”如果到外地演出能够平安归来,老战友们往往会象重新捡回一条命似地如此高声感慨一番。

高雅的天籁之音走向全世界

在听宣科及他的丽江中国大研纳西古乐会演奏纳西古乐之前,记者极尽恭敬地在电话中向宣科作了自我简介,并希望他能够接受记者的采访。但他却傲慢地说:“你来吧,你来听我们的演出就行了!听了之后,你什么都明白了,可能觉得采访我显得有些多余!”

“可是你们的演出是音乐,不是您的人生故事和您使音乐走向世界的传奇经历呀!”

“你要采访我什么人生故事?不用!音乐就是我,我就是音乐……”他说。

这位老头真摆谱!但转念一想,大凡名人都有性格,因而我只得依了他,先欣赏他的丽江中国大研纳西古乐会的演出。

演出开始后,记者同大多数听众一样,首先是被其讲演的内容所打动,接着又被他们那古老的乐器所奏出的古乐所折服。

“帘外雨潺潺,春意阑珊。罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客,一晌贪欢……”这是一首名为《浪淘沙》的曲牌。

空灵、虚幻、唯美。古老的丝竹发出无比舒缓、美妙、和谐的声音,曲雅的旋律、悠长的流韵,犹如甘霖般地浸进心脾。恍惚中,记者已置身于晨寒微露、残春零落的抑郁之中,水流花落,春远人去,不禁潸然泪下。

接下来的古乐,诸如《八卦》、《山坡羊》、《元始》等等,无一不扣动灵魂,使人心灵震颤。听了宣科及他的纳西古乐会演奏的音乐之后,他愉快地接受了记者的采访。

“有人说,是丽江大地震使纳西古乐走出丽江,走向了全国,走向了世界,对此您怎么看?”

“不是丽江大地震使纳西古乐走向了全国、走向了世界,而是纳西古乐使丽江发生了大地震!只不过这个大地震不是传统意义的大地震,而是发生在人们心灵上的大地震。因为这个大地震而使得丽江引起了全国和世界的广泛关注。”宣科说,“当然啦,这个震中就是我!”

宣科虽然张扬了一些,但纳西古乐确是经他的手给发掘出来的,纳西古乐会也是他在1984年一人创建的。

纳西族是一个崇尚文化的民族,尤其将音乐视为生命,男子在成年之前,若不学会一二门乐器,则会被轻看,因而纳西族基本上家家歌舞、户户丝竹。

“我们成立古乐会的目的是为了抢救行将消失的纳西古乐,没想到却一下子走向了全国,走向了世界,真是喜出望外!”宣科说。

1994年11月1日,英格兰艺术委员会“亚洲音乐联网”协调人佩尼·金等人到云南丽江旅游时偶然“结识”纳西古乐,顿感“此曲只应天上有,人间哪有几回闻”,于是费尽周折地向宣科和他的纳西古乐会发出邀请,请他们到英国演出。

1995年10月6日,宣科、和凌汉等一行10人踏上了英国的国土,先后在皇家英国南部、中部、北部三个演奏中心及伦敦大学、牛津大学、皇家音乐学院等地进行了演出,在邱吉尔演说过的地方、在莫扎特、肖邦、贝多芬等音乐大师演出过的演奏厅里,中国丽江纳西古乐以其崇高、庄严、清纯和古意斑斓,倾倒了平常只知道施特劳斯和贝多芬的英国人,演出取得了巨大的成功,掌声如暴风骤雨……

英国之行,纳西古乐一鸣惊天下。

之后,法国、德国、意大利等国家走马灯似地邀请大研纳西古乐会前去演出。不仅如此,挪威国王甚至不远万里,亲赴丽江大研镇四方街大研古乐会向宣科本人递送邀请函……

有人说,到丽江旅游如果没有听过“纳西古乐”,那便是白去丽江;到丽江没有见到宣科,那更是遗憾。采访宣科和他的纳西古乐会后,觉得这是一次难得的心灵之旅,那叩动灵魂的音乐至今仍在脑海中萦绕、回荡。

图片说明:

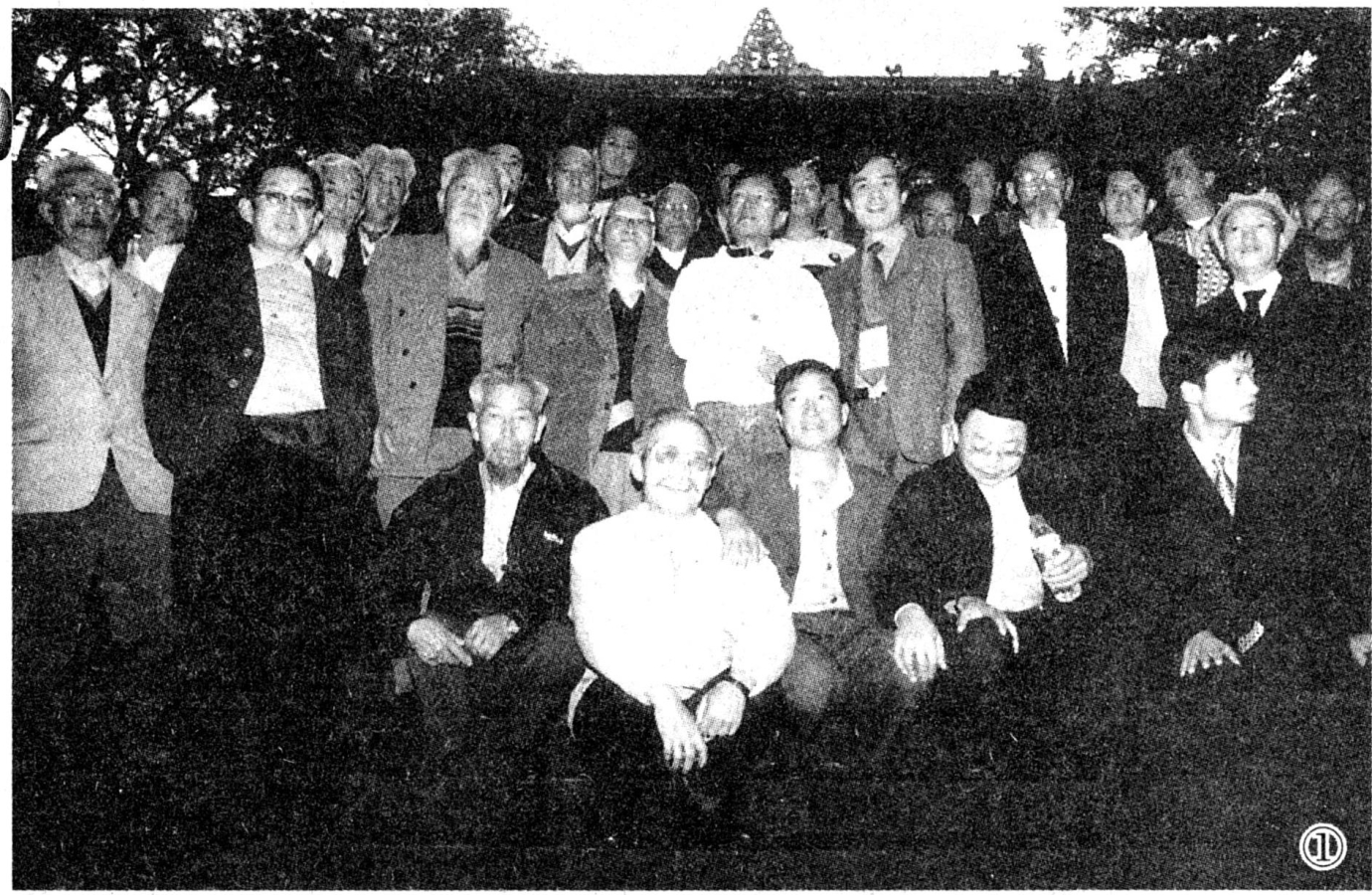

图一:丽江纳西古乐会的老人乐手们(二排左五为宣科)。

图二:音乐鬼才宣科与他的儿子宣六斤在一起。