□文/郭谊

近日在媒体上看到一份由联合国教科文组织公布的被称之为《另一份“辛德勒”名单》的动物死亡档案,介绍了从18世纪末到20世纪中叶已经灭绝或濒临灭绝的29种动物,颇为触目惊心。

1781年,渡渡鸟灭绝,原生活于印度洋;1799年,蓝马羚灭绝,原生活于南非;1844年,大海雀灭绝,原生活于大西洋北部岛屿;1876年,欧洲野马灭绝,原生活于南欧;1883年,斑驴灭绝,野生灭绝在1860年,原生活于南部非洲;1893年,白臀叶猴在中国境内灭绝,原生活于亚洲;1914年,旅鸽灭绝,野外灭绝在1904年,原生活在北美;1917年,佛罗里达狼灭绝,原生活于北美;1918年,卡罗来纳鹦鹉灭绝,野外灭绝在1904年,北美惟一的特产鹦鹉;1922年,犀牛在中国境内灭绝;1925年,高加索野牛灭绝,原生活于欧洲;1937年,巴厘虎灭绝,原生活于印尼巴厘岛;1942年,红鸭灭绝,原生活于印度;1947年,普氏野马在中国境内野生灭绝;1948年,袋狼灭绝,原生活于澳洲;1964年,冠麻鸭灭绝,原生活于亚洲;1972年,爪哇虎灭绝,原生活于南亚。

麋鹿:1900年野生灭绝,现全球动物园不超过3000头;华南虎:仅余50只在动物园中;雪豹:野生生存只有1000—2000只;白鳍豚:不超过100只;扬子鳄:不超过1500只;大熊猫:野外生存仅1000只左右;黑犀牛:从1970年的6万头锐减至2000年的3500头;指猴:1966年只有9只;绒毛蛛猴:仅余100只左右;滇金丝猴:野外仅存1000只左右;黔金丝猴:现存不超过700只;启眉长臂猿:中国野生量仅50—70只;……

以上这些动物,有的我们永远没有机会再见到了,只有通过画片或电影资料片回忆一下它们曾经的芳容和英姿;有的正在死亡的边缘挣扎。其实,这份名单所揭示的仅仅是冰山的一角。即便如此,也足以引起我们心灵的震颤:在18世纪末只有2种动物灭绝,在19世纪有4种动物灭绝,而20世纪仅前70年就有11种动物灭绝,并有12种动物濒临灭绝。这种以“几何级数”表现的变化说明了什么呢?科学的进步,经济的发展,物质生活水平的提高在给人类社会带来“文明”的同时,怎么又带来一些动物灭绝的噩耗呢?透过这份动物死亡档案我们还清晰地看到,这些动物的灭绝,并非因为它们自身的“遗传缺陷”或“遗传障碍”所造成,也不是传统意义上“物竞天择”的结果,绝大多数是“人害”而不是“天灾”。长久以来,人们从地球生命历史的研究中得知,人类和在地球上生存发展的各种生物同处在一个生命的链条上,哪个环节出了问题都会直接或间接地危害这条“生物链”的健康与安全。当一个接一个动物从这条生物链上脱落以后,人类自身将直接受到严重的威胁。

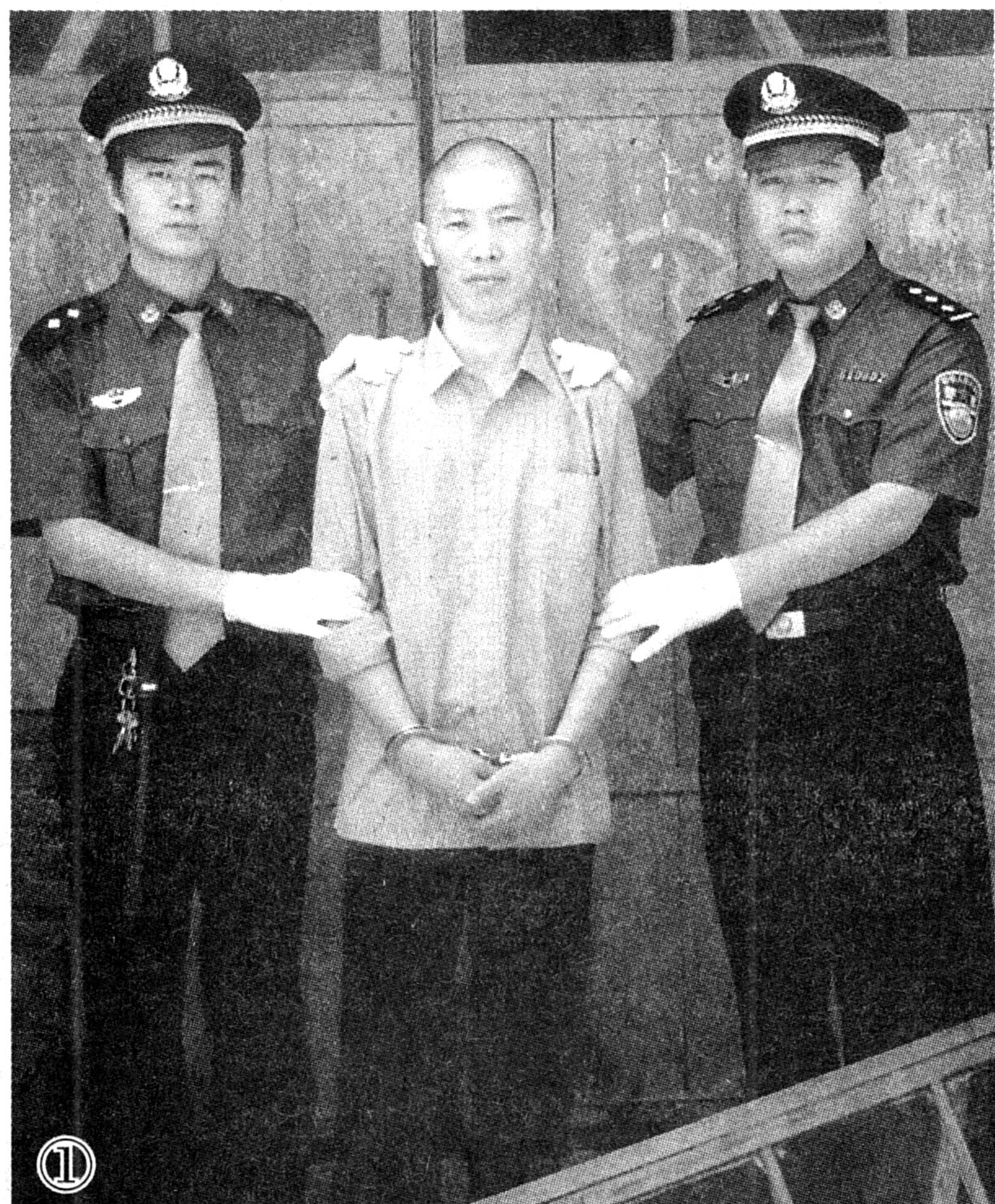

多少年来,我们都在说:动物是人类的朋友。但我们是怎么对待朋友的呢?近日央视新闻联播揭露的可可西里地区偷猎者肆意乱捕滥杀藏羚羊那血腥的场面简直令人惨不忍睹;肆虐的SARS病毒据说也与人类乱吃野生动物有关,是人类暴殄天物的报应。这不禁勾起了我很多关于人与动物的联想。记得很久以前曾经看过一些至今想起仍很刺痛我心灵的文章,其中有关于活切熊掌,致使被关在笼子里的小熊看到人类靠近时竟将“小手”往背后藏的惨事;还有人为了取熊胆汁而给熊做“外科手术”,在熊的胆囊接出一根管,每次取胆汁时熊都痛得嗷嗷惨叫,看见人接近就发抖哀鸣……还有很多关于活烤、活剥之类的“新鲜”吃法,样样都令人脊背直冒冷汗。动物之于人,可以作为食物,但人之高于动物者,应是让世界文明进步。我们的祖先从茹毛饮血发展到驯养了家禽、家畜,是人类的进步,而如上述般残忍地虐待动物则是人性的一种倒退——至少是丧失了人应有的善良、理智和感知。在全世界都在倡导保护环境、保护自然、爱护动物、关爱地球的今天,我们对生存环境的日益恶化却依然处于一个麻木不仁的状态。有些地方为了刺激旅游或牟取暴利,还在半明半暗地把国家明文规定保护的珍稀动物当作“特色美餐”去招揽游客;有的还继续用珍稀动物的皮、毛、骨、血、内脏等当作名贵药材或特殊装饰材料乃至高级服饰出售……在人性中,很多不文明的、残忍的东西并没有进化掉,这是教育的盲点,也是文明的耻辱。而“非典”病毒如果真的是由野生动物传染给人类的话,是否可以这样理解:野生动物面对它们最大的天敌——人类,开始采取一种最原始的自我保护措施——携带SARS病毒或其他病毒。这或许也可以理解为一种无可奈何的自然进化。

人是万物中的灵长,我们以统治者自居,但就个体的人而言,许多野生动物对人的生命还是存在威胁,熊就是其中的一种。闹到熊看到人就发抖的地步,不知是人类的自豪还是人类的悲哀?在残忍这方面,高智商的人类的确比动物和病毒更高一筹。所以,我们千万不能面对这《另一份“辛德勒”名单》而无动于衷。怎样想尽一切办法保护我们的“地球村”,保护好和我们共同生活在这个“地球村”里的各种动物植物,给我们和子孙后代创造一个美好的文明昌盛的未来,尤其在我们今天不断地探索SARS由来的时候,人类自身行为习惯对地球的影响恐怕更值得我们反思。