(宝鸡) 胡长荣

六十年代初期,我和弟妹尚小,全家靠父亲拉架子车为生。那时,6口人蜗居在一间旧瓦房里,后来实在住不下了,才靠山墙塔了个油毛毡棚子。

尽管生活很艰难,但父亲却很乐观,每逢单位演戏,都少不了他的身影。那一年,父亲认识了在纺织厂工作的一位姓张的小伙子。那人说快板有一套,父亲便请他来家教自己。

人常说,“人过三十不学艺”。那时父亲已经四十多岁了,拉一天车已够累的了,但他却坚持学。一次,后院邻居不解地问母亲:“咋啦?孩子他爸跟人家当徒弟说快板啦?”母亲本来对父亲此举就看不惯,不禁埋怨父亲说:“没事歇歇不好,整天呱打呱打的,可顶饭吃?再说,叫人听见了笑话。”父亲却固执地说:“谁愿说啥谁说啥去。”

快板由大板和小板组成,按要求,左手打小板,右手打大板。小板有5个竹片,刚学时没个节奏,父亲好不容易会打小板了,可右手大板一甩,两手都乱了。他不气馁,每天下午下班后顾不上劳累,反复练习。功夫不负有心人,经过一段时间的配合,总算打得有板有眼,接下来,父亲开始学段子。

那时候,记得父亲学的段子是“学雷锋”、“南京路上好八连”。由于这些内容是对口的,父亲又动员小妹给他当配角,小妹心里不情愿,母亲也觉得女孩学那没意思。但没有配角,快板说不成。父亲执意让小妹跟他学。

当时宝鸡峡已修到咸阳,塬上修水利的民工人山人海。有关部门不知怎么就知道了父亲和妹妹会说快板,便几次用小车接他们去工地上宣传。不久,父女俩在工地上说快板的事在咸阳传开了。每次演出归来,我发现父亲都很开心。我知道,他和妹妹的演出水平并不怎么高,但是他那种执著的精神感动和鼓舞了工地上的民工,而他自己也从中受到了教育和感染。

在父亲学说快板的同时,我看着挺好玩的,也跟着凑热闹。到底年轻悟性好,很快,打板技术超出了父亲。

40年过去了,如今,父亲已离开我们近10年了,每当我抚摸着快板,脑海里就浮现出父亲打快板的情景。

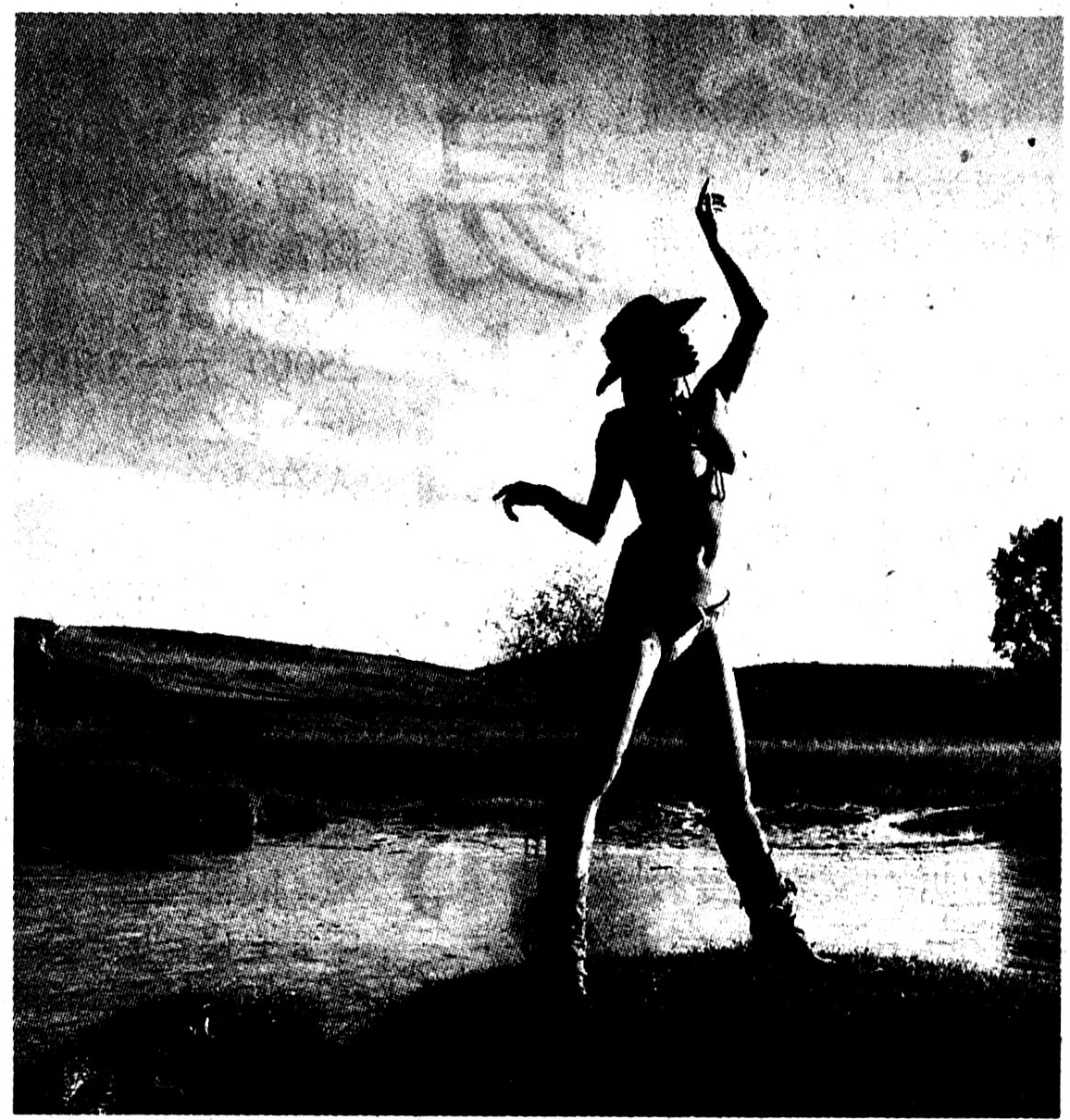

向天歌 李泛