在西安省考古研究所的“文物保护修复室”,几位蓝眼睛高鼻梁黄头发的男女,在高倍显微镜下,正在修复着几件出土的中国文物,有铜器、陶器、丝织品等。他们是联邦德国罗马——日耳曼中央博物馆在陕的工作人员。

为了不影响其工作,记者在一间办公室,请该所德语翻译侯改玲作陪,采访了德国修复小组的负责人艾克曼先生。

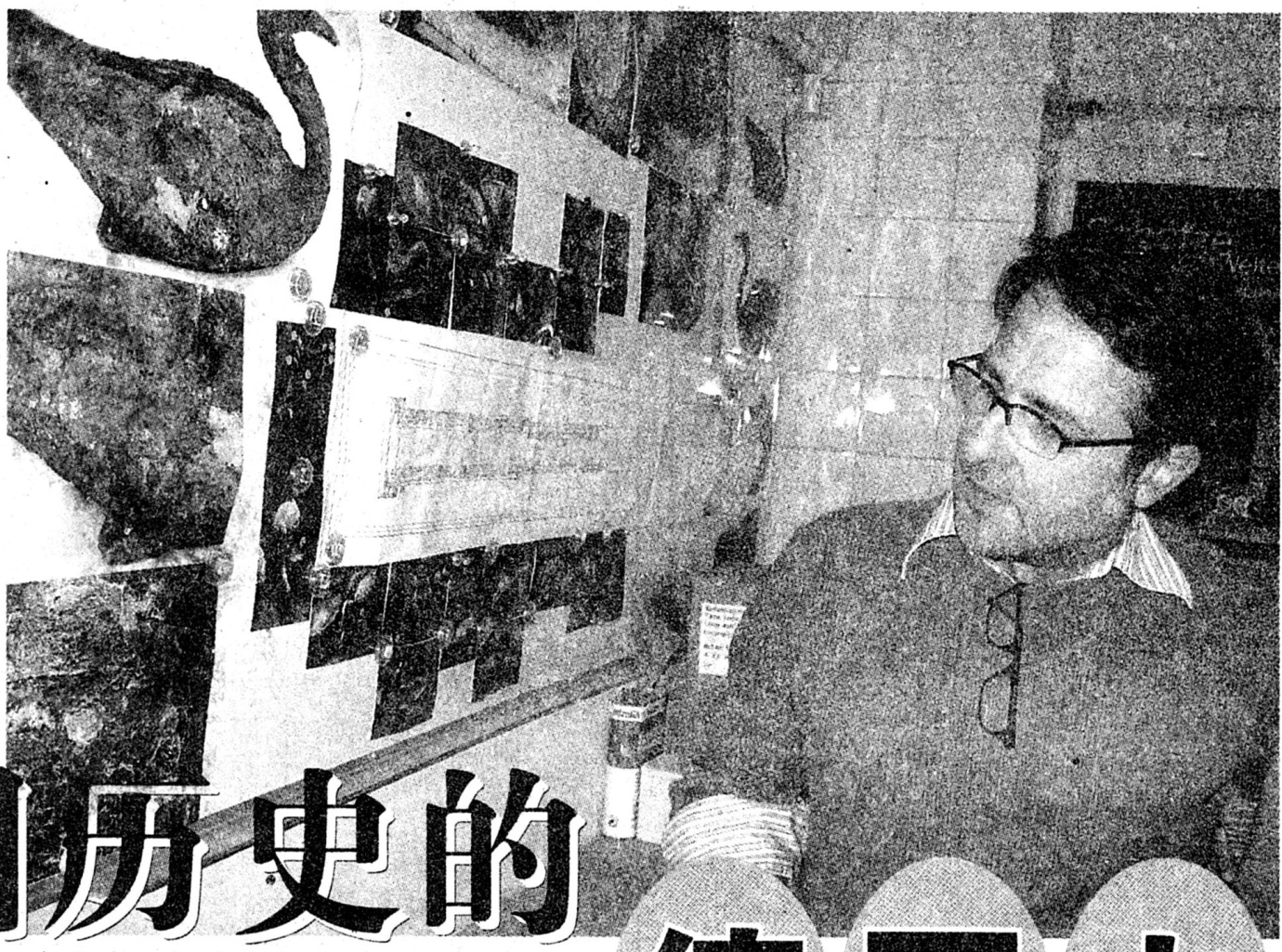

45岁的艾克曼先生高挑的个头,串脸胡,上身穿深灰色毛衣,高鼻梁上架着副眼镜。他得知要采访他,非常高兴。虽说采访因语言问题,多少有点吃力,但从双方各自的表情能看出:我们合作的很好。

据了解,1988年11月,一个德国高级考察团访问了中国,其目的是在中国的文物保护领域寻找合作项目。1989年3月,经中德双方商谈,签订了“慕尼黑协议”。随后,在我省考古研究所建立了文物保护修复室。德方于1989年12月1日起,将修复实验室所需的设备、修复工作台、修复工具的保护材料等迁往西安。1991年4月,这座以金属文物和陶器为主的文物保护修复实验室正式建成。到目前,德方研究人员先后来了20多人次,与中方研究人员修复保护了千余件不同材质的金属文物和数百件彩绘陶器、玻璃器皿等。随着合作领域的扩大,又成立了壁画、古代纺织文物保护修复室。并在充分利用已经取得的研究成果的基础上,使其发展成为集文物保护修复工艺、保护材料试验和实验保护修复为一体、兼有古代工艺技术研究的现代化修复基地,同时也为国家培养了一批实用型文物保护修复人才。

艾克曼先生曾在埃及从事文物修复工作达七年之久,修复了距今已有4300多年历史的埃及第六朝代国王(一个铜人),并写作出版了《培蒂法老的一生》。

当问到中国与埃及的文物修复有何不一样时,艾克曼很幽默地说:两国出土的文物不一样,但修复的方法是一样的。他说:秦兵马俑出土的水禽,是他在修复所有的文物中从没见到过的。如此精美迷人,造型及工艺的细腻,修复是非常难非常难的。水禽的除锈要在高倍显微镜下才能进行,要非常小心。在谈到埃及与中国相比工作和生活的情况时,艾克曼说:两国人民都非常友好,西安就更好。我夫人、孩子、保姆都来了,唯一遗憾的是,我不会讲中国话。谈到这,我们都笑了。

“五十年前,抗战时在南京有位名叫拉贝的德国人,在日本大屠杀时,保护了许多的中国人。如今你又在修复中国的文物,在保护着中国的文物。”

侯翻译把记者的话译过去时,只见艾克曼先生眼睛一亮,表情激动。他稍加思索后说:我想把你的感谢送给你。文物是不可再生的资源,中国人民信任我,我觉得担子很重,每件文物是中国历史灿烂文化的结晶,这是一种责任,我会尽责修复保护好文物。修复中国的文物,也是为了让世界上更多的人了解中国。

他接着说:从1989年到现在,一项能跨国持续如此长时间的合作,关键是信任、友谊。我没有理由不去努力工作。

最后,艾克曼欣喜地告诉记者:2006年在德国要展出这15年来我们修复保护的文物。这是对德国人民展示中国文化,让德国了解中国的很好机会。愿中德两国人民加深了解,友谊长存。

图为德国文物修复专家艾克曼,面对着修复的文物照片,讲述着每件文物修复的生动故事。

本报记者 柳江河 文/图