本报记者 王仓盛 本报通讯员 李转运

2004年7月12日上午10时。

蒲城县殡仪馆肃穆、庄严、悲恸。

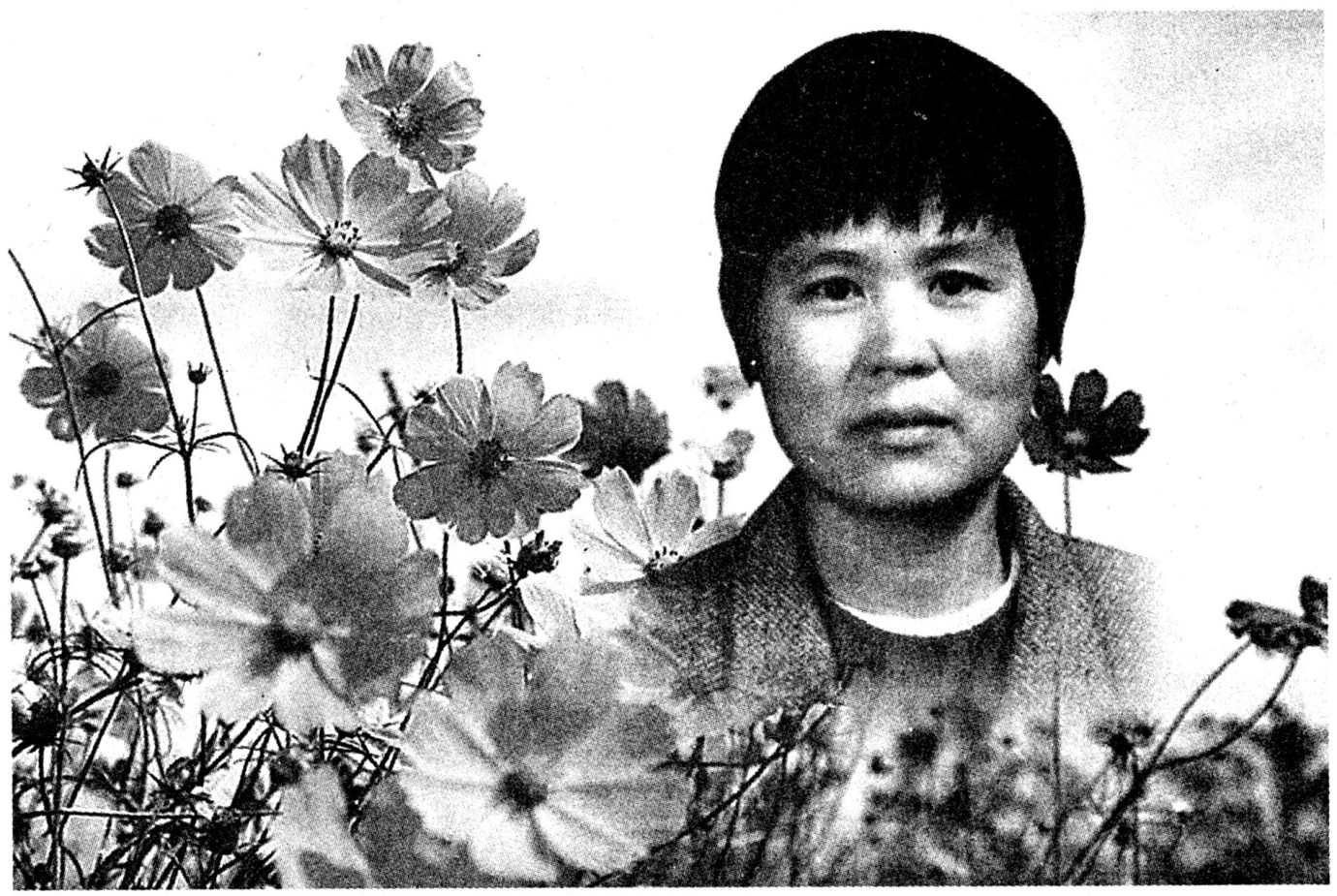

教师、机关干部、学生,还有步行或骑着自行车从大老远赶来的学生家长,用白花、黑纱、挽幛、花圈……寄托对一位普通小学老师的怀念和哀思。悼念厅里挤满了人,还有不少人在悼念厅外,千余名群众迸发出一片哭声,悲痛的人们在呼唤着英灵的名字——蒲城县北关小学校长路亚娣,一路护送他们的好老师走完最后一程路。

48岁,正是人生奋斗的辉煌时期,路亚娣却被病魔无情地夺去了宝贵地生命,她离开了为之奋斗不息的教育事业,离开了她为之倾尽心血的学生。

路亚娣投身教育事业29年,她先后获得了全国教育系统劳动模范、陕西省特级教师、陕西省有突出贡献专家等光荣称号,她以其对党的教育事业的无比忠诚,在平凡的岗位上谱写了壮丽的篇章,生动诠释了“为人师表”的精髓。

2004年7月8日凌晨2时10分,路亚娣因病医治无效,带着对党的教育事业的依依不舍,带着对未竟事业的深深遗憾,永远离开了人世,留给人们无尽的哀思和怀念……

“干就要干好,就要干出个样子来!”

1956年农历4月23日,路亚娣出生于蒲城丰山脚下的穷苦农家。她禀承了这里人们特有的豁达贤明、淳厚俭朴的品格。她在这里上小学、读中学,高中毕业后就当上了一名乡村民办教师。8年的民办教师生活,使她既教书又进修学习,1984年从蒲城师范毕业后,以品学兼优选派到县东槐院小学这所省级重点学校。

东槐院小学的老教师,每每谈起还记忆犹新:那是1984年8月末的一天,路亚娣一手提着装有热水瓶、脸盆的塑料网兜,肩上挎着用旧粗布床单包着的被褥,戴了个草帽到东槐院小学报到上班。那时起,每逢星期六上完课,她最后一个离开学校,骑着旧的28永久型加重自行车,回到距县城30多华里的乡下家里干家务忙农活。星期天又是她第一个骑自行车来到学校。艰苦生活的磨炼,练就了她特有的刚强意志,直接影响了她对事业的追求。

路亚娣痴心教育事业,执教29年如一日。1987年,东槐院小学引进“注音识字,提前读写”(简称“注·提”)课改实验项目,她担当了首批实验任务。那时她还没有孩子,丈夫在陕南工作,这样她有更多的业余时间,她把这些时间全用在了学习、探讨、研究上,全身心地投入到实验教学中。她坚持每天对着镜子练习拼音直呼音节的发音,练就了扎实的基本功。“快乐教学”是课堂教学的新方法,也是课堂教学的一次创新。时任语文科教师的路亚娣积极探索把学校办成儿童乐园的教学改革实践。在古镇小学任教导主任后,她鼓励教师大胆创新,将课堂提问和练习,设计成简单、较难、有难度的递进模式,这样让学生在课堂上增强自信,学得轻松,学得快乐,取得了较好的教学效果。 (下转二版)

编者按

今天,本报特别向读者介绍一位极为普通的小学教师,一位平凡的小学校长路亚娣的事迹。她虽然离开了我们,但她的故事在当地被广为传颂,她的事迹感人肺腑,令人鼓舞,催人奋进。

路亚娣无比忠诚党的教育事业,执教29年如一日。在平凡的岗位上,展现出她敬业、创新、奉献的精神,做出了不平凡的业绩。她以教书育人为荣,以校为家,直至献身教育事业,成为人民教师的典范和楷模,是新时期教育战线上最可爱的人。我们今天宣传路亚娣的事迹,倡导向她学习,就是要学习她忠诚党的教育事业,认真、执著的敬业精神,学习她潜心研究教学,勇于实验的创新精神,学习她严于律己、克己奉公的无私精神,学习她忘我工作、全身心投入教书育人的奉献精神,学习她清廉俭朴的艰苦奋斗精神,学习她实践党的宗旨的坚定信念。我们倡导广大共产党员、广大职工都要向路亚娣学习,就是要激励人们认真实践“三个代表”的重要思想,在全面建设小康社会的宏伟大业中,奉献自己的光和热。刊发这篇文章,目的就在于此。