本报记者 杨明洲

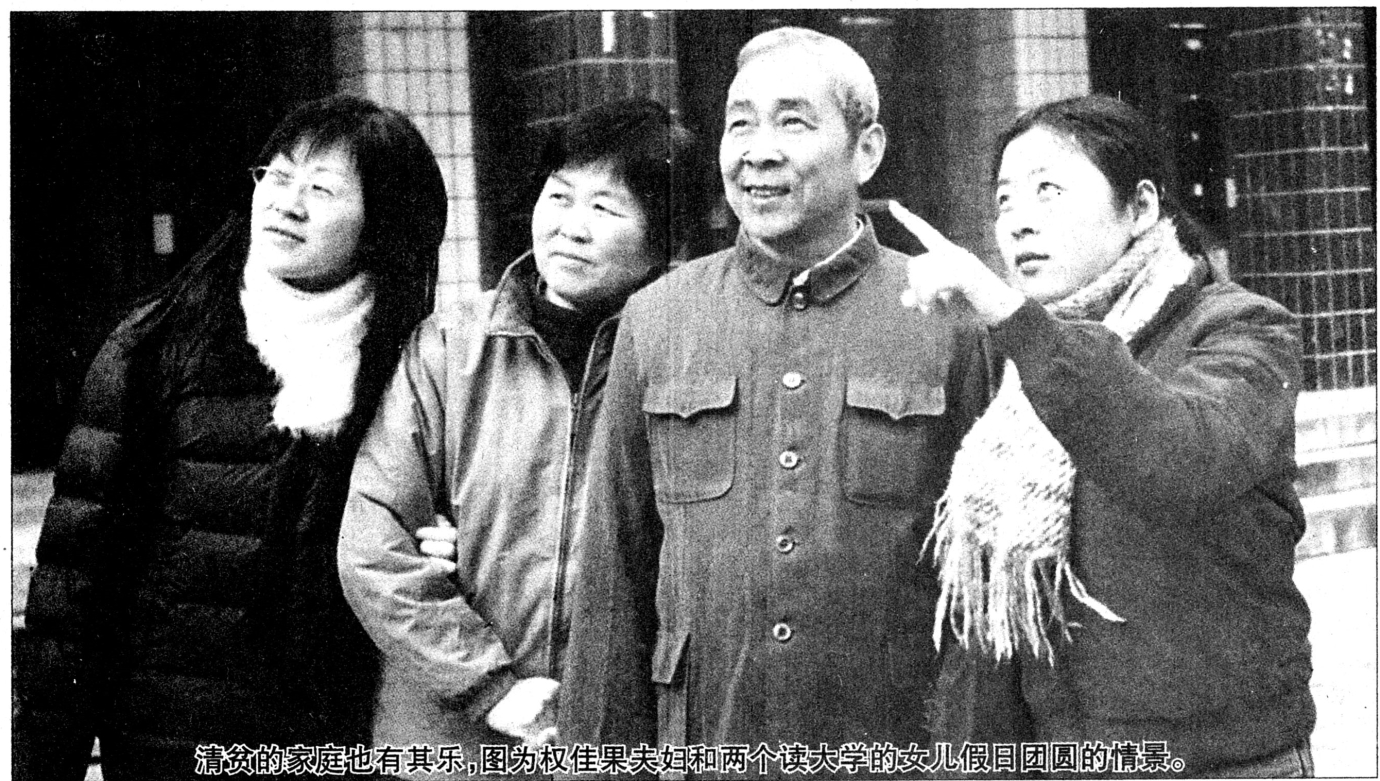

清贫的家庭也有其乐,图为权佳果夫妇和两个读大学的女儿假日团圆的情景。

“万言书”的“版本”与其他

“你当年进京上书,想过将‘万言书’递交中共中央哪一级领导人?

记者提出这一问题后,权佳果不假思索地脱口而出:“最高的,就是毛泽东,起码是林彪、周恩来等政治局常委一级的。”

权的回答决非虚言,我们在蒲城县法院档案室的案卷里查到佐证。在权37年前给中央万言书手稿的附录中赫然写道:“我希望我的‘认识’得以上闻,即能使中共中央的较高的甚至最高的领导者看到。其所以希望如此,并不是为了藉此得到赏识,飞黄腾达,也不是为了藉此得到恩赦,免遭杀戮。其所以如此者,是因为由于社会上诸种客观的历史原因,现在人对社会的认识程度极不相同,基于这种情形,中国共产党的较高的甚至最高的领导者,便就是他们党内对社会认识较深刻以至最深刻的人,由于我谈的是对社会的认识问题,所以便要求和他们认识社会较深刻的人谈。”

“你的万言上书与历史上‘面君’的上书比较,显得口气很大,底气很足,文笔犀利,有些地方简直不是在对话,而是在批评,甚至是在斥责作出错误决策的政治家,而且不时冒出几个诸如‘可笑’、‘滑稽’‘岂不愚哉’的刺激性词汇。请回忆一下,当年你为啥要用这样的口气和文笔?”

我们提出这个问题后,权佳果笑着回答道,文中尖锐的字眼还远不止这几个,他在万言书中用尘锐词用得最多的是批判唯阶级论、文化大革命和个人崇拜几部分。记得在抨击“唯成份论”政策时用了“四个太”,即“太肤浅、太可怜”,还有“太幼稚、太轻率”。在另一处还用了“两个真”、“三个最”,即“真简单、真容易”,“然而最愚蠢、最无知、最无效”。在该部分他得出的结论是:“中国共产党今日实行的阶级路线,乃是一个完全错误的路线。”权佳果谈话中引用当年万言书中的句子,竟与我们手中的复印件手稿字字不差,而且更有概恰性。他的记忆力真是令人佩服。

权佳果还告诉我们,马列著述中把社会主义国家管理人员称作‘公仆’,因而没有理由让人民拜倒在他们的脚下,像臣子向皇帝一样诚慌诚恐地上书,应当平等地建言、对话。他万言书中口气大,结论中很绝对地认定,中共中央那一个时期的方针和政策错了,而且没有退让的余地。为何会如此自信?权的解释是:当时中共中央的方针政策根本不符合他们称作指导思想的马克思主义的基本原理,违背马克思主义的基本常识,他认定了这一条是其一;其二,权说他处于社会最基层的农村,能看到能感觉到那些方针政策带来的是一年不如一年的效果,民众饥寒交迫的现实明摆着哩,作为执政党必须认错改错,才能使民众脱离苦海,也挽回自己的面子。除了特别自信以外,可能还有点“初生之犊不畏虎”的原因吧。说到这里,权佳果禁不住嘿嘿笑了,好象当年饱受牢狱之灾的不是他自己。

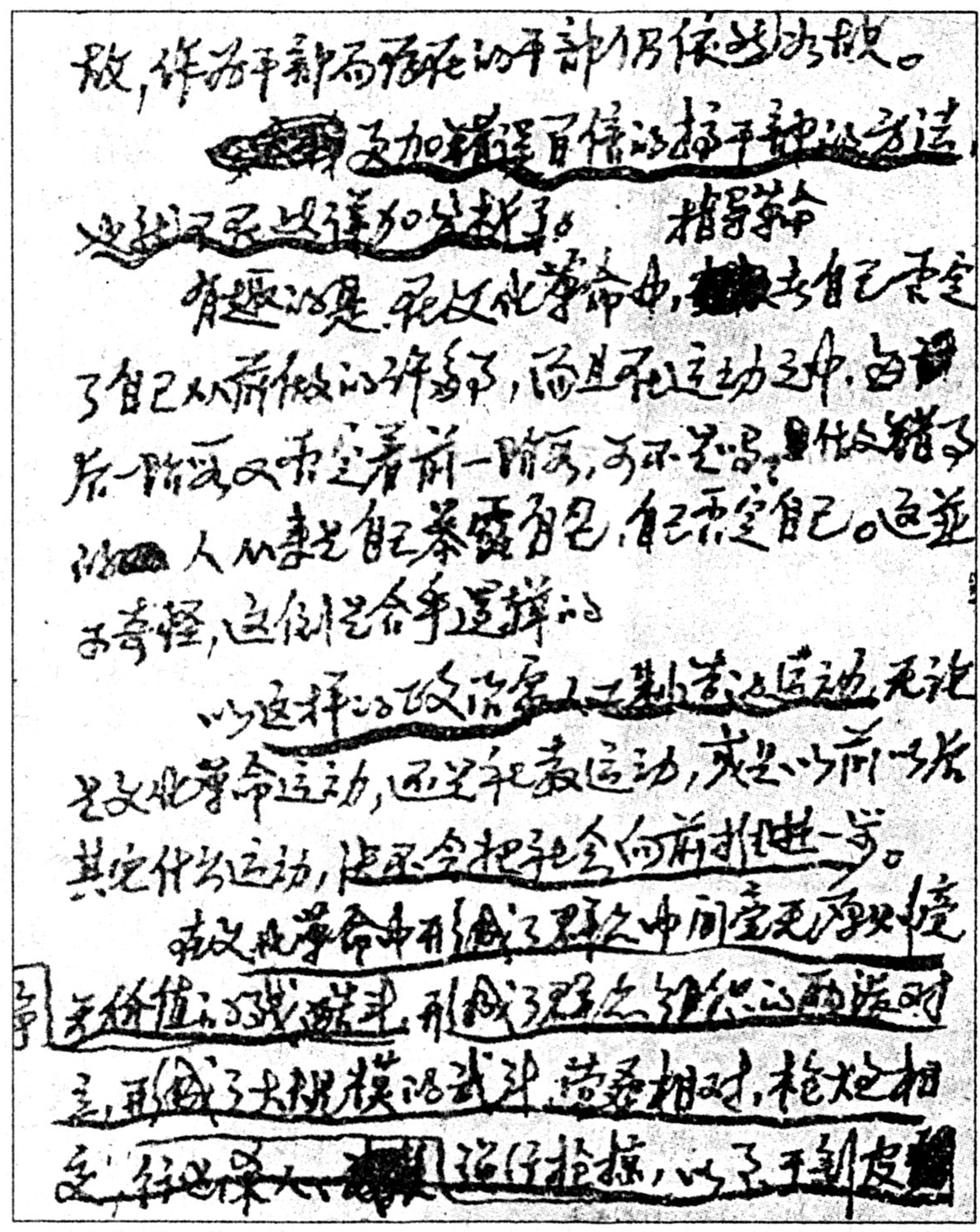

权佳果的万言书曾有过“三个版本”,这是我们元旦前后冒雪走渭南、访蒲城的“新发现”。原来权佳果37年前进京所带的万言书,是像“语录本”那样规格的“小书”,是他自己用蝇头小楷抄在64开大的双面道林纸上装订成册的。小,是为了缝进棉袄,不被发现;用厚双道林纸抄,是为了便于保存,汗浸翻磨不至于捐毁。但权佳果被押回蒲城判刑入狱后,听说这本小书曾在县上的阶级教育展览中作为“反面教材”展出过,后来就不知去向了,这就算第一个版本吧;第二个版本是留在其家里的“副本”。权佳果说当年进京上书时也作了最坏打算,如遭杀身之祸,他的“副本”就可以留给后人评说。他出事后哥哥知道这是弟弟多年冒险犯难的心血结晶,为了躲过公安上的搜抄,便悄悄地将“副本”用塑料布包好,埋在院内水井旁的一块菜地下。但等到权佳果平反出狱挖找时,准备留给后人的副本经不住11年的水泡肥浸,早已化为了腐土。现在,我们看到的蒲城县法院案卷中保存的该算第三个版本,那其实是权佳果“万言书”的草稿,90多个页码上的水笔字写得密密麻麻,尽管有不少圈划和修改之处,但结构完整,字迹清晰,阅读时一点不费力。应该感谢当年的县公检法军管组,他们当年抄家时查抄走的这第三个版本,竟成了我们采访和研究这位民间思想家的“绝本”。

历尽劫波清贫依然

权佳果作为大学的副教授,人们总以为经历过磨难坎坷的他,现在总该在生活上改善了点吧。但采访中,他给我们留下的深刻的印象仍然是“清贫”二字。

由于他的爱人没有工作,两个女儿都在上大学,全家4口人的生计和女儿的学费,全靠他千把元的月工资维持。历史已发展到了今天,但采访时我们看到他家最值钱的电器就算彩色电视机了,冰箱老权说他根本没打算买。家中的家具除了学校低价处理的铁架子木板床、办公桌椅外,就是老家搬来的老掉牙的陈家具,最有代表性的是关中农村用的四个大衣箱,长约五尺许,都是用细木杆做成的架子支到床上空的,连摆设的位置也和关中农村一个样。至于吃的吗,现在妻子从老家搬来了,他每天才能吃到关中的家常面食和凉拌菜。在这之前,五斤挂面和一斤大葱,就算我们权教授一周的生活了。记者5年前一次看望他,和他一起各就一根大葱吃完大碗的挂面条后,不禁感慨他太苛刻了自己,而老权还是嘿嘿一笑:“多年这样,惯了。”

而他的爱人王晓玲谈起此事,难过得几乎要掉眼泪。她说老权转正为工办教师时,由于教龄短才拿公办教师的最低工资38.5元,一直拿了6年。最困难要数1984年以后在渭南教育学院两年的大学生活了。那时班上同学中20来岁的年轻人最少也拿到44元的工资,而38岁的他上有老父,下有幼女,仍是38.5元的月收入。为了养家,他吃饭时尽量不吃菜,一碗汤面条再来一个蒸馍就算一顿午餐,哪一天买次8分钱的炒萝卜条,就算改善生活了。当时的他不要说手表,连马蹄表闹钟也买不起,为了避免看书看到透天亮,他就在夜里用观看北斗七星斗柄的位置,来判断时间,名曰“看天表”。要说最累要算回蒲城探亲了,那时他第二个女儿出生,经济更加拮据。为了省下往返2.8元的乘车费,渭南到蒲城一百挂零的路程,他都是来回足蹬老式28加重自行车。登上坡路时为了省点气力,他也学着农村小伙的办法,将手抓在上坡的小四轮的车帮上,便可以不用脚踩而被四轮车带着走。问他这样不感到危险吗?权回答道:“一百多里路蹬一来回实在受不了,那时只想咋省力。有时运气好,一半的上坡路程都不用自己脚蹬。”

为了改变经济上极为窘迫的状况,经友人指点权佳果找到渭南行署一位领导。那位领导说当年平反时可惜没能把莲花寺错关的十一年算成工龄,并让权找主管部门往上报,但主管部门又叫找行署领导。推来推去几个来回后,有人干脆公开表态:监狱不是工作,怎么能算工龄,就是行署领导叫报我也不能报!他们言外之意就是:坐国民党的牢算搞革命工作,你坐的是共产党的牢,能平反就不错了,还想算什么工龄?这时权佳果的工资在中教中仍算最低,全家生活难以为继。他想到平反算冤狱费算了2400多元(按一个劳动日0.49元计算的),但自己只以补助费的名义拿到民政部门千把元,还差1400元未补足。于是便找到当时的地方主管部门,又碰了钉子。事后有人还在背后议论说:“原来以为权佳果的精神境界很高,没想到他竟这么自私,简直是得寸进尺!”

听到这些来自拨乱反正后的领导部门的“冰刀霜剑”,权佳果的妻子落泪了:“咱就是吃糠咽菜过苦日子,也不再求人了!”权佳果没有流泪,他的心在流血……

充满苦涩的志士之爱

“战士自有战士的爱情,忠贞不渝,新美如画。”这是诗人郭小川笔下的爱情。而作为渭北黄土地偏僻农村成长起来,又饱经磨难坎坷和牢狱之灾的志士权佳果,他的爱情之路也充满了苦涩味。

在采访中,权佳果给我们讲过他失败的“初恋”。那是他进京上书前两年,还没有产生写“万言书”的设想之前的事。刚刚20岁的权佳果,村里就有人给他提亲了。而他自己却想,与其让其他人物色对象,还不如自己找更有把握些。当时本村的姑娘就少,他还是选中了其中的一位。然而除了劳动就是读书、写作的他,平时很少与女子接触,更不懂什么预先的思想交流和感情培养,只管主意拿定后写了个字条子,找机会递给了姑娘,只说了句:“给你个条子。”权佳果说他那时在村里交往的基本都是男孩子,谈论的也大都是共产主义理想,献身人类事业的国家和世界大事,求婚条子里断没有半句甜言蜜语,却难免还要夹杂一些人生志向的表白与议论。尽管字条共有五六行,百余字而已,但这位没上过几年小学的农村女子竟看不懂其中内容。经请教别人一看,很快在村中传播开来,搞得权佳果面红耳赤,狼狈不堪,当然恋爱的事也就没了影儿。权佳果回忆起那次莽撞的“求婚”,说他为此事未敢埋怨别人半句,觉得都是自己不好,反给那位同村女孩造成了不好影响。

1968年进京上书前的几年中,父亲也张罗着给权佳果提说过一二十个“对象”,但都没有达到见面相亲的阶段。原因很简单,人家一打听,了解到他怪僻的性格与晒得乌黑的脊梁,便都早早地谢绝了。他求过婚的那位同村女子没有理他,也许是同样原因吧。得知这些情节后,权佳果对父亲说,不要管他的婚事,他这一辈子就不想成婚!到了1979年元月平反后回到家乡,年龄已到30多岁,在农村已属“超大龄”青年了,加之工作安排的事一时没有着落,这时的权佳果,当年找志同道合的伴侣的想法已成奢望,最现实的是找个说得来话、能洗衣做饭的媳妇就行了。当然还要省钱、省事。尽管这样,一次次给他的提亲还都以不成告吹。直到这年9月他到贾曲社中当教师后,才与蒲城县城关镇的农村姑娘王晓玲订了婚。姑娘的舅父与权同在社中教书,是他提起这门亲事的。结婚安排在春节前夕,婚礼办得相当简单,总共开支不到百把元。

采访中我们见到权佳果的妻子王晓玲,她是个贤妻良母式的妇女,多年来和丈夫一起苦苦支撑这个家庭。她说大女儿轻舟1980年出生,二女儿犁舟4年后出生,那时公公还在世,靠权佳果的几十元工资无法维持全家生活。以后两个女儿从小学上到大学,家里更是入不敷出。为了度过难关,她在蒲城县城卖过蔬菜,卖过干果,那七八年间把什么苦都受了。为了多卖货,午饭拖到下午两三点钟吃是常事。春节人家高高兴兴过年,她却不敢缺过商机,直到大年三十之夜还在凛冽的寒风中摆摊子。一年四季不避风霜雨雪地露天操劳,给她留下了偏头疼的疾病,现在一遇风雪严寒就疼痛不堪。在两地分居的十多年里,权佳果两周从渭南回蒲城探一次亲,这时他才有机会替妻子看看摊子。有一年除夕夜里盘点,当天竟净挣60元,孩子们高兴地说:“妈妈一天挣了爸爸一个月的工资!”当然这不是常有的事。

权佳果对妻子的爱也是充满了苦涩,甚至“疼”和“怜”的成分居多。1995年他的《中国伦理》一书出版时,他在“后记”里以自嘲而风趣的口气说妻子是他出书的“唯一赞助者”。他写道:“若非她长年累月起早摸黑摆小摊卖菜持家,就凭我至今每月200余元的薪水,如何能印得此书。此刻,我眼前又浮现出她那比我的手还要粗糙的双手,冬日里那满手的血口子,长长的夏日里那疲惫的眼神……”

能思想的芦苇在风中挺立

沧桑的年轮往往会磨掉人们的记忆。37年过去了,权佳果这个当年进京上书、为民请命的志士和勇士,现在已渐渐被历史忘却。以至最近专程前往蒲城县外宣办和权所在的渭南师范学院宣传部采访时,接待记者的有关领导和工作人员,竟不知道家乡和本学院还有个叫权佳果的人。

的确是这样,近年来,权佳果在人们心目中愈来愈普通而平淡了。他42岁才评了个助教职称(单位上有的人这个年龄已评教授了),助教干到47岁才评上讲师,53岁才评上副教授。当此硕士、博士不断涌入院校之际,他这个大专学历的文凭不也太寒碜了吗?幸亏他不仅安于平淡,甚至乐于平淡,追求平淡。他不吸烟,不沾酒,不打牌,不搓麻将,整天除了上课就是在家里伏案读书或写作。为了保护眼睛,他养成晚上不“开夜车”熬眼的习惯,9点就开始睡觉,清早天不亮就起床开始工作。晚饭后,人们也会看到他穿一身太过朴素的中山装从学院到二三里外的城市近郊散步。他的脸上常会挂着会心的微笑,不知在思考着什么问题。

然而在学院了解他的老教师和陕西以至省外的伦理学学术界,不少人都称他为难得的学者和深邃的思想家。谈到此事时权佳果笑着对记者说,他最多只能算个“另类的学者”。他说自己既非五六十年代的本科生,又非八九十年代的研究生;既无等身高的著作,在全国也无多大的名气,所以算不得标准的学者。权说按他本人的理想也不想当个标准的搞学问的学者,他的理想是做个有思想的人。

事实上,权佳果从未想过有名有利地出书当学者,他只想认真地思考和研究社会人生,形成一些有价值的思想。说来也真有些奇特之处吧,权佳果似乎生来就是一个善于思想的人。还在上世纪八十年代初于蒲城贾曲中学教书时,他钻研哲学,就对我们几十年沿袭的苏式哲学体系颇有不满,先后两遍写了40多万字的手稿,构造自己的哲学体系。但当记者问到那些手稿时,他却说那些东西已根本不能看了;他现在正在写的新的哲学书稿,正是要摧毁那种体系式的西方理性主义哲学。他的思想总是在不断发展,不断深化。37年前全社会大搞阶级斗争时,他呼吁停止阶级斗争,全面否定文化革命,提出要抓紧经济建设满足人民的物质生活需要。当改革开放大抓经济建设之后,他却在深思:社会及民众面临的只是经济吗?只是发展生产力就能解决我们的全部问题吗?他于深思中发现了近代以来人类愈益严重的浮躁和狂热,他似乎发现了人类更令人担心的某种宿命……

哲学家帕斯卡尔曾说过:“人只不过是一根芦苇,是自然界最脆弱的东西;但他是一根能思想的芦苇。”思想,深刻的思想,正是人的价值与尊严之所在!

权佳果就是这样一株能思想的芦苇。

历尽劫难,权佳果的“万言书”手稿得以幸存。图为手稿一页(局部)。