■杨晓东

2004年10月1日清晨6时09分,首都北京天安门广场,一轮喷薄而出的红日与晨风吹拂的五星红旗一同升起。

一对土得掉渣的农家老人来到日思夜想的天安门广场,两双昏花的老眼静静地望着空中高高飘扬的那面旗帜,不由自主地晃动起手中的小国旗。

这是专程从秦岭深山来北京看祖国升旗的张世元和老伴朱彩兰。家在太白县黄柏塬乡黄柏塬村的古稀老人,经历了新旧两个社会,感受到天翻地覆的变化。

到北京看升旗,这是老人一生的梦想!

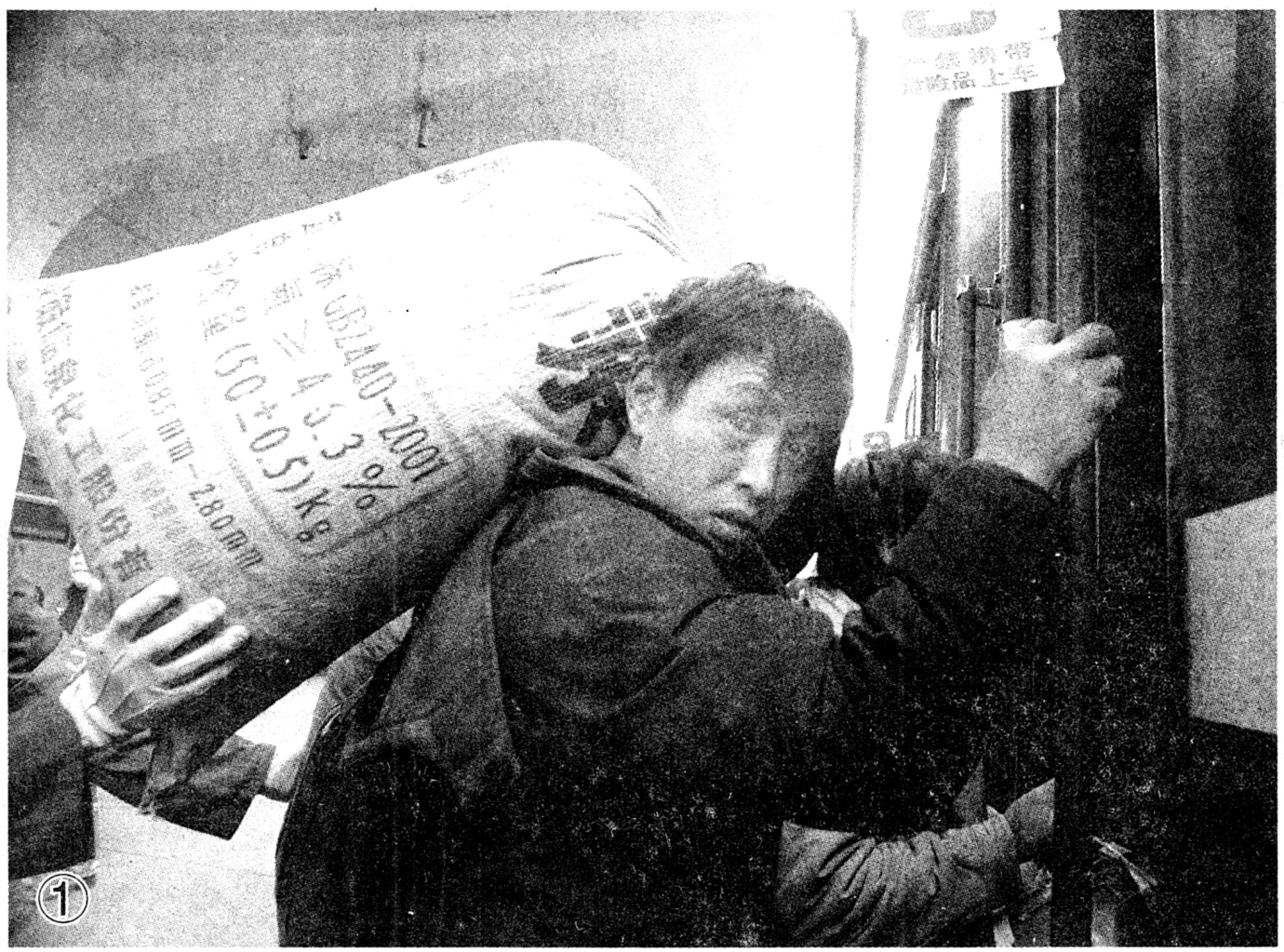

年迈的老人几乎出不了远门。2004年9月28日,中秋节。一大早,他们收拾好行李,张世元吃力地拄着拐棍,朱彩兰艰难地迈着小脚,爬陡坡,过吊桥,翻山又越岭,坐上了宝鸡开往北京的火车。

张老汉祖籍甘肃,上世纪70年代一家老小逃荒来到陕西,在太白县深山沟里的黄柏塬村落了户。他家以前穷得丁当响,五口人住的是生产队的牛棚,吃的是从生产队借来的口粮和山上挖来的野菜。党的好政策让张老汉一家从牛棚住上了三院一砖到顶的大瓦房。老人感激地收集着革命领袖的画像和先烈英雄人物的图片资料。1997年7月1日香港“回家”那天,张世元老人的家庭纪念馆也“开张”了。那天,纪念馆门前端端正正地立起了一根锃光瓦亮、高过10米的钢管旗杆。从此,凡重大节日,老人就领着全家老小18人和天安门广场一样奏国歌升国旗。七年来,从未中断。

张老汉拿着旗,家人围着他。老汉叫家人立端,站直,眼往上瞅。

七年前,山沟里,老人升起了第一面五星红旗。山村迎来了朝阳,一种异常的追求写在了蓝天。山里太阳出来的时候,张老汉家的五星红旗也就升起来了!

在山里呆了一辈子的张老汉,没去过北京。他说,每天吃罢晚饭,电视放新闻的时候,就有红旗飘哩,就有国歌唱哩,就跟在北京一样。

第一次坐上空调火车。一路上,老俩口的眼睛贴着车窗玻璃,望着一路的风光,不知是在梦里还是在车厢。“啥会儿到北京呀?”老人像娃娃一样问了又问。儿子告诉我,以前,父母回甘肃老家能挤在火车过道上就很不错了,旅客挤来挤去,脚叫踩了还挨骂,不知受的是啥罪。现在,就连山里人都坐卧铺了,确实不错了。回来还坐飞机呢。一旁的老人光是个笑。

到京当晚,张老汉和老伴就急着去看天安门。一路上,车水马龙,灯火辉煌,让人眼花缭乱的首都街景,老人顾不上看,顾不上瞧,不知疲惫的老人直奔一心要去的地方。到了,到了,老人惊喜不已:“太高兴了!这回不是梦了……”去年国庆前,老人买好了火车票,说着就要去北京。可山里的路偏偏给冲了,断了老人的梦。

“十一”凌晨4点多,几乎没有合眼的张老汉和老伴起了个大早。不料这天看升旗是有组织的,张老汉不能近前,只能远观。急得围着广场转圈圈,结果,在前门箭楼西侧总算找到了一个好地方。

“明儿,咱到跟前再看一回!”老人就这么一个劲地说。

又是一个大早。清晨的风吹得人直打哆嗦。我跟在老人身后朝天安门走去。看着五星红旗,想着自家院里的红旗也在升起,老人百感交集。临上北京前,老人叮咛了又叮咛,嘱咐了又嘱咐家里的小儿子:祖国生日的一大早,也要升起咱家院里的五星红旗。人在家里,望着北京;来了北京,又惦家里。在县人寿保险公司当副经理的儿子张智理告诉记者,这次带父母到北京,是一家人的喜悦。老人这么多年,就是有个心思放不下。这一回卧铺睡了,飞机坐了,天安门前把国旗看了,国庆在首都给过了……

在京四天,老人光天安门就去了四趟。儿子本想带父母看故宫,逛京城,登长城,老人已经心满意足。谁知,老人还有遗憾,原想走进毛主席纪念堂,好好看一看。不巧,纪念堂不开放。1976年9月9日毛主席去世了,秦岭深山的张老汉用质地坚硬细腻的柏木雕刻了一座近一米的“毛主席纪念堂”,放置堂屋正中。堂内放着毛主席的画像和书籍,两边镶着松柏。老人没见过主席纪念堂的样子,就照天安门做了一个。这回,老人开了眼界,不知回去还会做些啥,只是心里早已有了“规划”。

老人说,吃好了,穿好了,住好了,心里就该有点念想。