〔渭南〕 樊爱叶

母亲十四岁那年被人领着相亲。大母亲七岁的父亲有着高高的个头,一双熠熠生辉的眼睛。对了,就是那双大眼睛让母亲一下子爱上了他,从而无怨无悔地掀开了有些悲剧意味的命运。

父亲是个孤儿。我的爷爷、奶奶长期抽大烟,在抽掉了三十亩地,抽光了所有家产后两人双双过世,留下了六个儿女,死的死,送人的送人。当时八岁的父亲过继给了别人。在他二十一岁时家里用四石麦子为他定下了媳妇。

母亲十八岁那年嫁给了父亲,也开始了他为妻为母的生活。这是一个十口人的大家庭,身为长媳的母亲伺候公婆,做饭持家、还要下地干活,和其他众兄妹相处的还算融洽。那是一个物资极度匮乏的年代,白馍轻易吃不上,一般都是用麦糠和萝卜捏成菜团就着玉米糁子下饭。长此以往母亲就有点营养不良,干活老是力不从心。心性暴躁的爷爷、奶奶认为是母亲偷懒,刚开始是恶语相向后来变成动手打。母亲的心渐渐冷了下来,打定主意回了娘家。

远在几十里外的油坊干活的父亲闻讯赶了回来。召集起自己的好友一起去叫母亲。善良的母亲怀着同情继续过着那种日子。

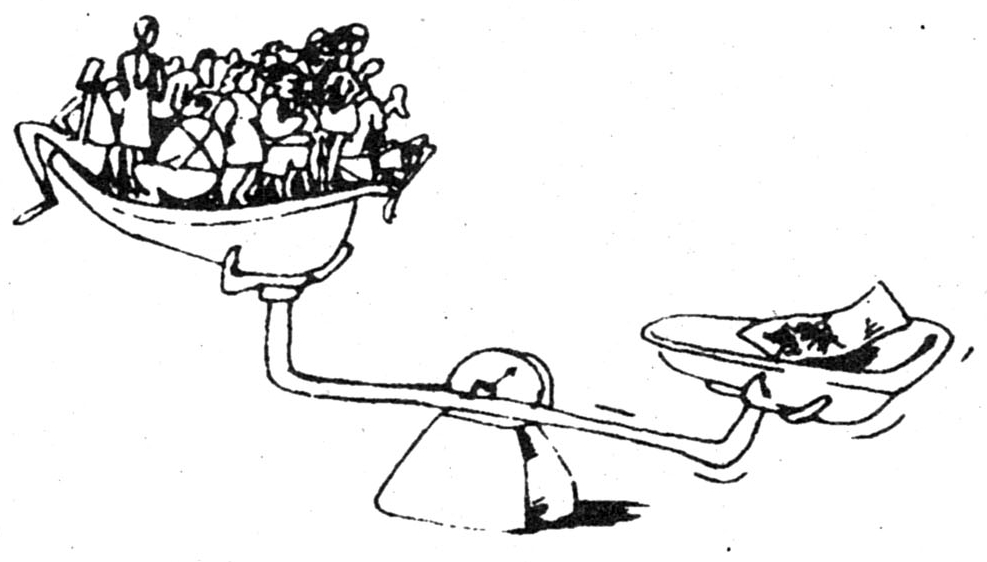

转眼间几年过去了,母亲竟无一点怀孕的消息,于是爷爷奶奶骂的时候又多了一句:不下蛋的鸡。连父亲都开玩笑说“靠你把国都亡了”。母亲暗自垂泪,背地里到处寻医问药,却仍是没有任何希望。

在母亲二十七岁那年村里来了一个算卦的老人。当母亲的各种尝试都宣告失败以后,母亲就似信非信地求助于命运。那个白胡子老人告诉母亲四年后某月得大喜且是双喜临门。四年后?母亲疑疑惑惑。就像是伸手不见五指的黑夜里有人为她送来一点微弱的灯光,尽管这微渺的希望是用七毛钱换来的。

漫长的四年后的一个五月里,我来了,一个懒惰爱迟到的小女子来了。父亲也当上了生产队长。真的是双喜临门。虽然生了一个小女子也不能怠慢,父亲大摆筵席以庆祝。自然那些流言不攻自破。

福与祸的距离有时候太近了。母亲三十七岁那年一向健康结实的父亲竟撒手去了。听母亲说父亲参加什么大串联染上了肝炎,继而成了肝硬化。父母一向恩爱,这对母亲是怎样一个打击?我当时才六岁。如果说父亲的爱支撑了她的前半生,那么我又支撑了母亲的后半生。

母亲没有再找,默默地挣着工分,把持着这个家。我是个极其调皮的女孩子,上树,爬墙,掏麻雀,捅马蜂窝,常惹母亲生气,全然不懂什么叫艰辛。或许长大就好了,长大了招一个上门女婿母亲的后半生就有靠了。母亲是这样想的,但世事难料。

母亲四十七岁时我考上了西安某学校。她两难了,几乎是一夜之间两鬓竟然斑白。我走了,剩下她孤身一人,不走又怕耽搁了我。善良的母亲放我走了。每一次上学离家,对我,对她都是一种折磨,每一次都是送了又送,千叮万嘱,然后挥泪告别,那时候感觉母亲衰老的特别快。

或许天下的母亲都一个样,把儿女养大、推入社会而留下一个空巢,独自承受寂寞,思念之苦。我拿什么来弥补母亲?!母亲至今仍孑然一人!回报母亲的只能是更深的爱。愿天下的母亲都有一个幸福的晚年。