□全建 何亚非

他们是上世纪50年代新中国第一代移民,为建三门峡水库,他们背井离乡28年;

他们是分洪救险的无名英雄,为了抵御2003年特大洪水,他们牺牲了回迁后刚刚建起的家园;

为了彻底结束由“移民”到“灾民”的这段历史,国家为他们紧急拨款5960万元。然而,一年半过去了,他们仍然分文未见……

从2003年8月27日开始,在短短的40天里,黄河最大的支流之一——渭河发怒,连续发起五次洪峰。其支流石堤河、罗纹河相继决口,滞留在陕西省华县境内的4亿方水一天之内迅速涌入华阴市,华阴城面临洪水威胁。华阴市副市长聂好礼拍着胸脯说:“我们要誓保华阴市。为此,不惜计划淹没3万亩土地,转移3万群众。”

董生鑫所在的五方乡高家村和华西镇罗西村、北浴村、孙庄村、良坊村等11个村庄不幸成了泄洪区。洪水过后,国家紧急拨款近六千万,用于灾后重建。然而,这笔灾民的救命钱却如云中雾、镜中花,至今也没有落到实处。

2005年1月15日,洪灾过去一年半后,记者在采访高家村原村委会主任董生鑫时了解到:“国家的重建搬迁款已经下拨一年多了,我们也上访了一年多,可是到现在也没见到一分钱。如果再这样下去我们的苦难日子什么时候才是个头啊!”

在董生鑫家5平方米见方的小院里,十多名关中汉子情绪激动。他们七嘴八舌地向记者诉说着自己数十年来从三门峡库区搬迁、回迁,继而又遭遇洪水的多灾多难而又无助的移民生活,诉说着他们这些年来所遭受的种种委屈。

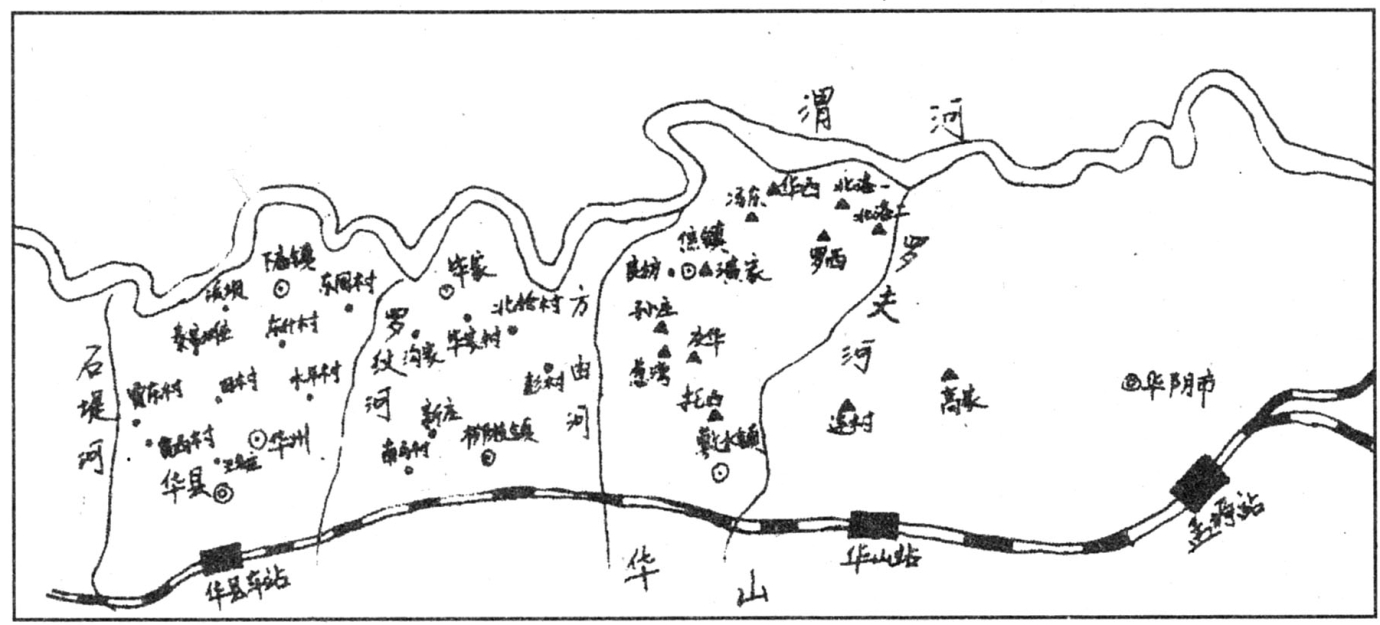

陕西渭南“03·3”洪水淹没区示意图(▲为重灾区)

为建三门峡水库,他们苦度了28年“移民”生活

三门峡水库,曾经是国人耳熟能详的名字。但对于华阴市五方乡高家村和华西镇西村、北浴村、孙庄村、良坊村等11个重灾区3474户村民来说,他们所居住的库区却成了他们心中永远的痛。

记者在华阴市采访了解到,由于华阴市地处三门峡水库库区,早在1955年9月,渭南地区(现渭南市)就开始在华阴市进行建设三门峡水库的宣传。从1958年开始,祖祖辈辈生活在三门峡库区的农民不得不背井离乡,陆续外迁。也就是在那一年,13岁的董生鑫跟随着他的家人搬迁到了位于渭北高原的蒲城县高阳镇伏头村四组。

董生鑫一家人在高阳镇伏头村一住就是28年。那段艰苦贫寒的岁月让他终身铭记。董生鑫回忆说,当时政府在宣传提纲中“承诺”,他们家搬迁后的生活水平不会低于原来。但是当地恶劣的自然条件很快就把他们家的日子拉向了历史最低水平。“种地完全是靠天吃饭,就连做饭吃的水也要到五六里以外的一个山沟里去挑”。他们家原来在三门峡库区生活时做了二十多床棉被,置办了不少家具。“为了全家糊口度日,二十多床被子一条接着一条断断续续都换了粮食吃,最后连我母亲结婚时的嫁妆也都换了个精光。”

十年艰辛重建家园,回迁后的生活闪现转机

按照专家的规划,三门峡水库建成后,将解除黄河下游洪水威胁,通过大量拦蓄上游来沙,使黄河由“地上河”变成“地下河”。但是,三门峡水库却并非纸上规划的那么令人兴奋。建成没多久就出现了新的难题。董生鑫告诉记者,仅仅拦水两次,就有15亿吨泥沙铺在了从三门峡到潼关的河道中,潼关河床暴长4.5米,黄河上游及渭河水面也连涨连高,如果继续拦下去,不出数年,西安、咸阳、渭南等大中城市都将难逃沦为三门峡水库库区的厄运。

这道难题迫使国家承认“设计上有失误”,遂着手对三门峡水库的设计进行了改建,即在大坝左岸增建两条泄洪排沙隧洞,改建四根原本用来发电的引水钢管,加快库内淤沙泄出。这就意味着“三门峡水库的库容变小了,原来许多被淹没的农田重新浮出水面”。

得知这个消息后,和董生鑫相同遭遇的移民们奔走相告。三门峡水库的“变故”点燃了他们重返家园的热情。于是,从1986年开始,在外漂泊了二十多年的移民们踏上了回家的路。和所有移民一样,1987年初,董生鑫也兴高采烈地回到了自己的故乡——五方乡高家村,并担任了该村的第一任“村长”。

相隔多年,一切早已物是人非。而按照当时“中央及渭南地区移民安置”的相关政策,这次回迁由移民“自搬自迁自建”,政府只负责道路、学校等公共设施的承建。但这些丝毫未能阻挡住移民回家的脚步。

说起当年的情景,董生鑫颇有感触:“跟逃难的生活没有什么分别!”在董生鑫的记忆里,因为没有房屋住,大多数村民在草棚里一住就是3年。也有个别移民住在用土坯建的简易房中,这在当时已经是极其奢侈的事了。一家五六口人挤在不到10平方米的屋檐下的情景随处可见。

这种光景一直持续到1996年。移民们种地的粮食有了盈余,手头也比较宽松了,才开始建房置业,步入正常的生产生活轨道。

但是舒畅的日子仅仅过了六七年。2003年突如其来的一场洪水再次将董生鑫和他的移民兄弟卷入了苦难和不幸的泥潭。

为保华阴、渭南,他们又成了一无所有的“灾民”

“二十多年来一直温顺的渭河突然暴涨,河水倒灌,支流石堤河、罗纹河先后决口!华县部分村庄被洪水包围,数千群众已被转移到安全地带……”2003年9月3日中午的这段广播,让董生鑫的心一下子提到了嗓子眼。

他抬头看看天,万里无云,没有一丝下雨的迹象,华县与华阴市紧相邻,这洪水都是从哪儿来的呀?他正纳闷着,村里的喇叭响了,告诉大家洪水正在逼近村庄,请大家立即到大华公路上集合,统一转移到华山脚下的安全地带。胡乱挑了几件衣服,董生鑫转身就往公路上跑。

公路上熙熙攘攘,拥满了各村村民。过路的货车、客车全被拦截了下来,运送群众。董生鑫和十几个村民一起上了一辆货车,随后被送到了华山脚下的秦岭热电厂。他和三四百个村民被安置在了一个仓库里,组成了一个“临时家庭”。董生鑫做梦都没有想到,在这里,他要住8个月。

在仓库的日子里,他们睡通铺,数百人一起吃大锅饭。尽管政府为每个人每月补助30斤面粉、半斤油、70块钱的生活费,但是董生鑫还是无时无刻不在担心家里的财物的安全。因为他听说北乐村一个村民偷偷跑回家运粮食,还未来得及出村,就被洪水无情地卷走了。其实他最关心的还是洪水什么时候来,什么时候退去。

很快,董生鑫了解到了“洪水”的真相。

原来,就在董生鑫等村民安全撤离6天后,罗纹河再次决口。4亿立方米的洪水一下子冲进华阴市境内。滚滚洪水在淹没西潼公路后一路浩浩荡荡向南而去。洪水最深处达6米,对罗敷河堤造成巨大威胁。而罗敷河堤一旦决口,华阴市和渭南市都将朝不保夕。由于这里的水位已高过渭河水位,华阴市防汛指挥部在华阴生产围堤方山河到罗敷河区间开挖泄洪口,将淹没区洪水排入渭河。就这样,董生鑫所在的高家村等11个村庄在瞬间变成汪洋大海。

8个月后,董生鑫和村民们回到久违的家园。眼前狼藉的一幕让他们惊呆了:赖以生存的麦田已经变成了沼泽地,用土坯搭建的临时房屋早已倒塌,只剩下一堆瓦砾散落四周,连屋顶的木头也被洪水卷得不知去向。一些砖瓦也由于长时间洪水的浸泡,出现了裂缝,有的还发生了倾斜,危房举目皆是。任意打开一家屋门,家里的泥有一尺高,桌子、凳子、筷子、碗还有出了芽的麦子都漂在水里。

这位从未落过泪的关中汉子眼睛湿润了。董生鑫的泪水影响到了周围数十村民的情绪,一位村民忍不住放声痛哭起来。他们不明白,为了守望这片家园,从“移民”到“灾民”,为什么会经历这么多的磨难?

在帐篷内栖身的灾民

5960万元洪灾重建款,那可是我们的救命钱

2004年10月,就在董生鑫和村民们重整旗鼓,准备建设家园时,他意外地见到了由华阴市“03·8”洪水淹没区灾民迁建安置工作领导小组发放的一份“03·8”洪水受灾群众迁建安置有关政策宣传材料”。在这份宣传材料中,第3条“国家对新建住房户按每户1.5万元进行补助”引起了董生鑫的注意。这1.5万元是由哪个部门发放的?什么时候发放?他决定去问个究竟。没想到,这一问,问出了一个大窟窿!

在渭南市移民局,董生鑫经咨询得知,这笔款项是由国家发展与改革委员会拨付给陕西省发展与改革委员会的,不属于移民款,与他们没有关系。

(下转四版)

排洪期间,华阴河岸一片汪洋