□润文

曾任宝鸡市渭滨区工会主席的郑爱芝

人,总是要有一点精神的!

执着地追求真理、追求信仰,并干成了一番事业的人,必然有一种难能可贵的精神在支撑、激励、驱动着她的行为和灵魂。

日籍华人王选,以高度的责任感和浓烈的民族自尊心,舍弃自己在日本有丰厚收入的事业,坚持十年,耗资百万,诉讼日军侵华罪行。被国际人士和日本各界称为“让日本政府最头痛的中国女人”,被中央电视台评为感动中国十大人物之一。

郑爱芝,这个年过半百的平凡女性,就是在王选精神的感染、支持和鼓励下,怀着对日本帝国主义的家仇国恨,经过五年的艰辛奔波,终于揭开了深藏了半个世纪的日军在她的家乡犯下的滔天罪行,成为受国内外关注的王选式的女强人。

继承了先辈的品德和事业

郑爱芝出生在位于太行山区的山西省阳泉市盂县的一个革命家庭。爷爷于1937年加入中国共产党,曾经和华国锋等游击队员并肩作战。曾受日军残害得上“怪病”的父亲也于1944年加入共产党领导的抗日队伍,参加过多次对日军的战斗。

1969年,初走上社会才18岁的郑爱芝由内蒙古集宁市返回山西盂县的小山村上山下乡,后担任了村妇女队长、公社的团委书记,是全地区有名的女知青和老三届的佼佼者。

1977年调入宝鸡市渭滨区工作,在团委书记、工会主席、商业局长、体改委主任等领导岗位上一干就是二十年,将心血、汗水倾注到她所热爱、并尽职尽责的事业中。

2001年,在王选事迹的启发下,郑爱芝将父母亲所得的“怪病”及在家乡八年中听到、见到的一件件“怪事、怪现象”的疑惑和日军的细菌战、毒气战联想在一起,感到一种崇高的责任,一件重大的使命压向了她那削瘦、坚强的脊梁。几夜里,她翻来覆去难以入睡,那一张张亲切的、又被怪病折磨而扭曲、痛苦的脸,那一双双好似控诉、又象是期待的目光,在她脑海里久久不能离去。经过近半个月的思考,终于下了决心,一定要竭尽全力搞清事实真相,还历史一个本来面目,给每个受害的人一个明白、一个公道。

没有时间怎么办?她主动写了申请,提前辞去体改委主任的职务而“离岗”。

没有经费怎么办?她拿出了多年的积蓄,东凑西借筹集资金。

通过五年的辛勤努力,她写成了多份合计6万多字的调查材料,初步完成了一项耗时耗力、工程浩大、沉重而有意义的重任。

这些调查材料终于公开了盂县10余万人患怪病的真象;

这些调查材料,改写了日军在山西省及阳泉罪恶的侵略史;

这些调查材料,用大量铁的事实揭露了日军在山西盂县等地实施细菌战、糜烂性毒气弹的滔天罪行;

这些材料,所反映的触目惊心日军侵华罪行,在2004年上海由王选主持召开的国际性细菌战、毒气弹受害情况调查会上引起了极大的反响。负责对日军诉讼二审的中方名律师楼献诚恳地说:“你讲的太好了,你的调查取证是目前国内最完整、最具权威性的。”

国际广播电台记者马洁涛专题采访了她,并向国外多次播出。

在租住爱人单位的一座破旧不堪的楼房里我见到了她。居室很小且简朴,根本不像一个担任了20年区局领导的家。在那间不到4平方米用阳台改修的书房里,看着到处堆集的手稿、资料和厚厚的一沓公证书,看着她印着岁月的痕迹和因艰辛磨难而消瘦的脸,我从心底里涌起无限的敬佩。

通过了解,知道了她做的一切调查、取证都是自费,总支出已超过了4万余元。“最近,厂里分配的一套优惠价格房,因没有钱买也已经退掉了,可是租住的房费又越来越贵,加上她几年来干的事又费人、又费钱,将人压得喘不过气”。忠厚诚实的老伴在旁边无奈地说。

我问到:“如果打官司凑不起钱或打不赢官司你不后悔吗?”“决不言悔,干到这种程度,已经为国家、为盂县人民干了件值得骄傲的事,”她平静地说:“历史是最公正的,审判和揭露日军暴行是每个有良知的中国人的心愿,也必将是历史的必然和最终的结果”,回答时,郑爱芝眼里露出了坚定、自信、宽慰的笑。

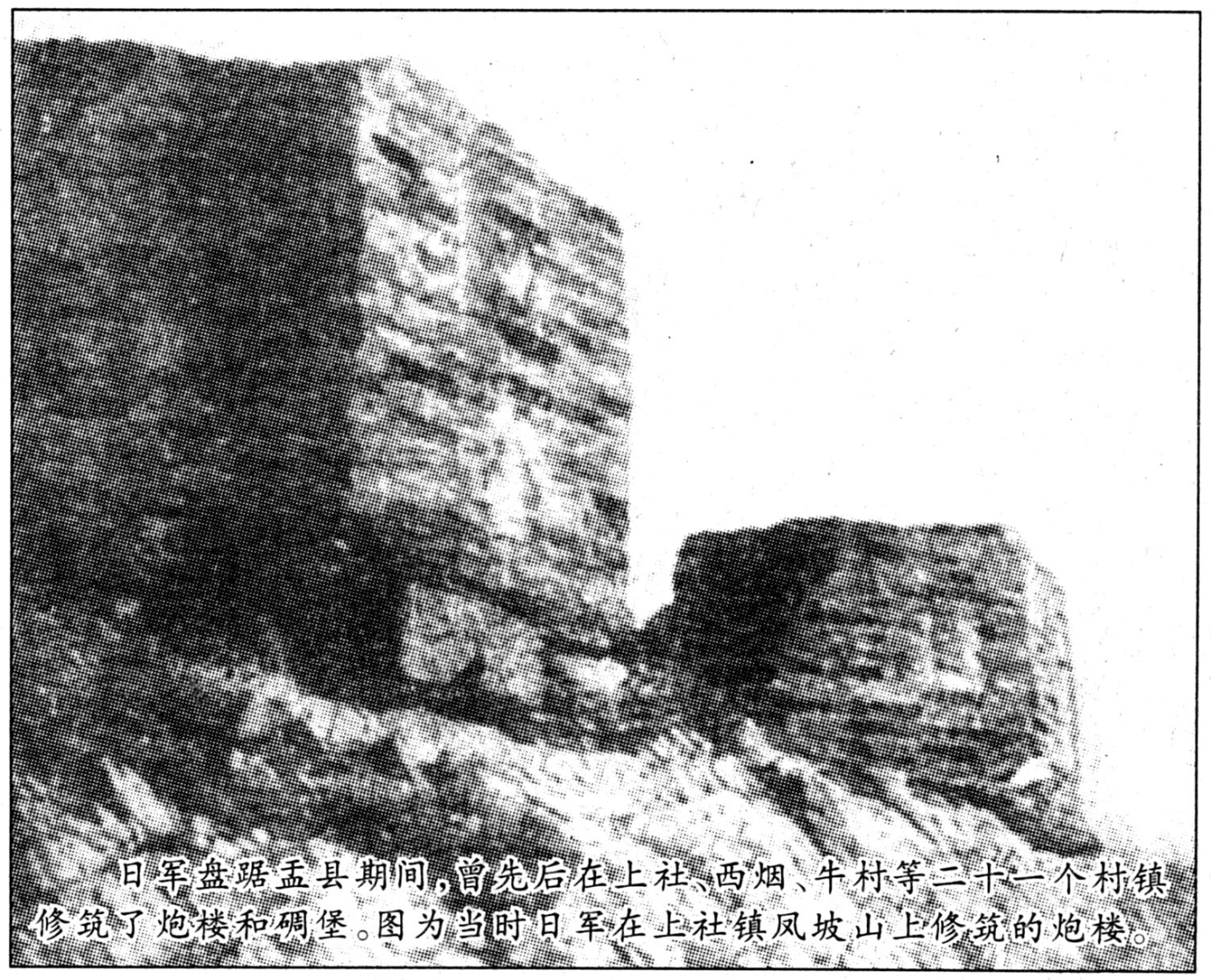

日军盘踞盂县期间,曾先后在上社、西烟、牛村等二十一个村镇修筑了炮楼和碉堡。图为当时日军在上社镇凤坡山上修筑的炮楼。

种种怪病留下的疑惑

郑爱芝从记事起,家庭给她的第一印像就是父母亲常年有病。

父亲的双腿是黑褐色的,一年四季都流黄水,每日都要用很热的水烫后再敷上药膏才能入睡。由于怕别人看着难受,父亲从来没有穿过短裤,也从来不去公共浴池洗澡。母亲一辈子都嘶哑着嗓子,和人说话十分吃力,二十岁满口的牙都脱落了。她还常年气喘咳嗽,天冷时一咳嗽就尿裤子。

父亲解放战争后也因为有病而没有随军南下,组织上将已是排级干部的他安排在内蒙古集宁市的铁路部门工作。

郑爱芝在集宁铁三小上学时,看到其它同学的父母都不是这样,很健康。而自己的父母为什么得这么怪的病?这一切在她幼小的心灵里留下了模模糊糊的疑惑。

上中学后,小爱芝开始懂事了,父亲也常常给她讲家乡,讲家族,讲他在老家时的故事。而讲得最多、最感人、最吓人的是灭绝人性的日军暴行和村上人患多种怪病的故事。

山西盂县位于太行山的西麓,在阳泉市北90华里、太原以东110华里。战略位置十分重要。

郑爱芝的祖籍就在盂县上社镇的池盆水村,这是一个高山环绕的美丽山村。夏日晴朗的清晨,远处是湛蓝的天空,白云像雪白的羊绒,从高山顶葱绿的树梢上飘过。清新的空气里渗透着浓郁的野花、嫩草的气息。整齐的石阶砌成的村庄,村庄下方的林木茂密处,一个山洞中有一汪甘甜的泉水,它是全村人畜饮水的地方。山林中野鸡山兔处处可见,豹子灰狼常常出没。小山村的山民祖祖辈辈过着安静美满的田园式日子。

可这些安静、平稳的生活,随着日军铁蹄的践踏,完全变的面目全非了。

1939年秋天,日本鬼子占领了上社镇,逃难的亲朋好友开始涌往池盆水村。山崖下、山洞中到处挤满了逃难的人群。人们挤在一起时,都提心吊胆、小心翼翼地讲述着像魔鬼一样残忍的日本兵。

1940年,著名的百团大战在正太铁路沿线打响了,盂县正处在战斗的中心地带。一部分参战的八路军部队翻山越岭驻进了池盆水村。这个小村庄里的老百姓帮助八路军护理伤员,传递消息,做衣送饭。已是秘密共产党员的郑爱芝的爷爷就是这些工作的积极组织者。

仗打完了,八路军退了。日本兵对帮助过八路军的村庄进行了疯狂的报复。

第一次,日本兵闯进村里将四个成年村民捆在树上、木凳子上,将他们打的皮开肉绽,后又用刺刀将三个刺死,仅活下来的一个被打得终身成了残废。

第二次,村里又来了二十多个日伪军,他们在村里到处乱窜。奇怪的是不像上次那样疯了似的胡砸乱抢,打人杀人,很快地就回上社镇了。

逃亡的人们从深山里、山洞里拖儿带女、心惊胆颤地回到家里。仅几天的时间,全村人都一个个病倒了。郑爱芝的爷爷、父亲及几个叔叔、姑姑无一例外地发烧发冷、呕吐不止,四肢疼痛的全身骨头像散了架。只有6岁就进了郑家当童养媳的母亲,是全村唯一没有患病的人。

可是,她也没有幸免。两个月后,日本兵在伪军的带领下又来了一趟池盆水村。他们掩着鼻子一家一户地转了一圈又走了。十几天后,全村人包括进村不久的八路军都得了一种“打摆子”的病。这次病怪就怪在同一时间患病、同一时间发作、同样是冷起来人们牙咬得咯咯响,热起来像被扔进火盆里烤;患病者又在同一时间病况消失。

这年秋刚至的时候,人们看到挂着军旗的日本飞机沿着两山间低空飞行,还拖着黑黄色的尾巴。飞了几天既不打炮,也不扔炸弹。可是没过几天,全村人无一例外地个个都红了眼,烂了眼角。每个人的双手指缝间开始奇痒,接着又起了一串白色的水泡,越来越大,变成了浅黄色。烂了的黄水流在哪里,烂在哪里,双腿间烂得尤其厉害,衣裤和浓血粘在一起,一动就撕心裂肺地痛。有些病重的肉烂得露出了骨头。得病的人还个个喘息、气短,一呼吸嗓子像哨子一样响着让人窒息,让人有生不如死的感觉。

这三次奇怪的病像魔鬼和影子一样,追随和死缠着每个家庭。池盆水和邻近的几个村子家家都得病,户户都死人,村村都有死婴坑(俗称死娃坑)。近200人的池盆水村就死去24人。

郑爱芝的祖奶奶也在这些奇怪病的折磨下死去了,全家人都分别患上了病,忍受着后遗症的折磨。可是,善良的人们总认为是因为他们茬战乱中东躲西藏、饥饿、露宿、惊吓而得怪病的,是“天意”。何况山里的狼、豹子和许多山鸟都绝迹了。父亲给郑爱芝讲的这些亲眼见到、亲身经历的恐怖场面,更加深了她许许多多的疑惑和不解。

1969年,郑爱芝返回了池盆水村“上山下乡”。两年后就入了党,提了干。在家乡任团委书记的8年里,她在三个公社、几十个村庄工作过。8年里,她几乎走遍了盂县的每个村庄,而使她最奇怪和印象最深的仍然是那些怪病和因为怪病使这个抗日战争中培养了成千上万革命战士的老区小县,在六七十年代竟然没有了合格的兵源。 (下转四版)