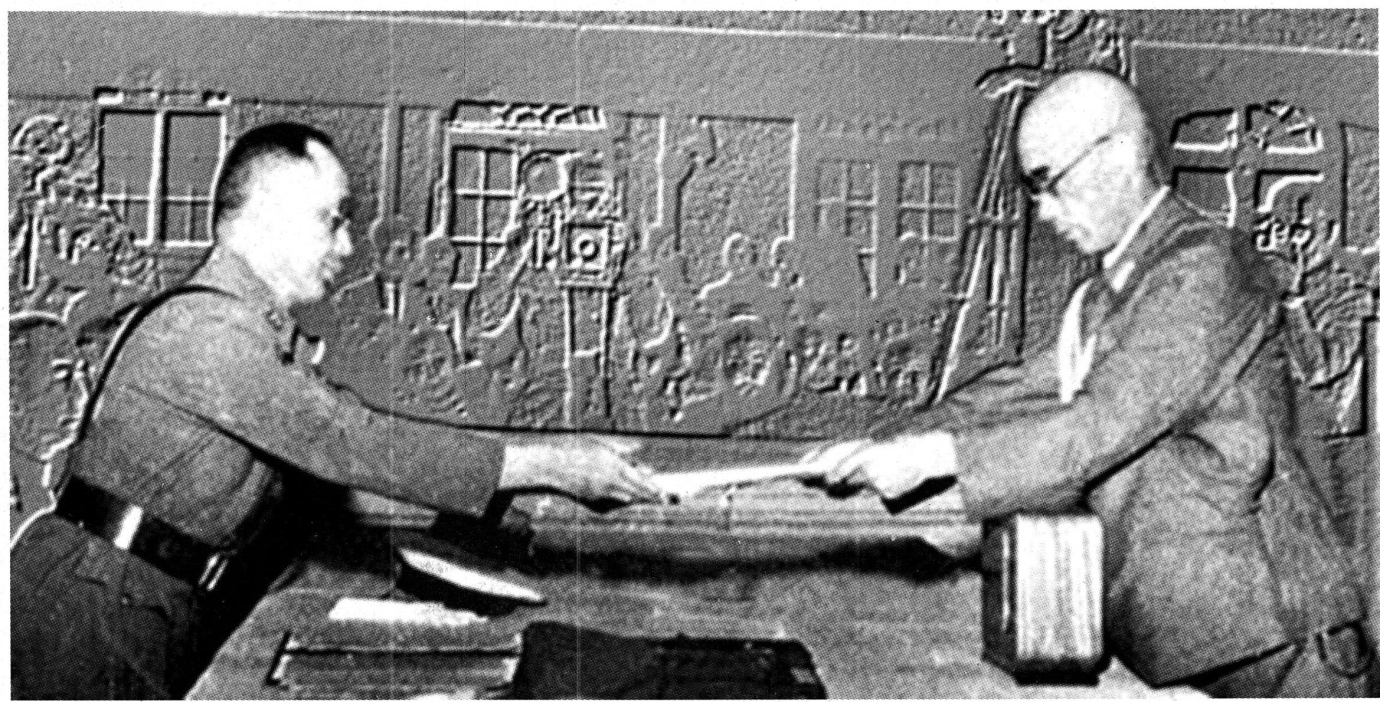

1945年9月2日日本在投降条约上签字后,9月9日,中国战区日军投降签字仪式在南京举行,图为侵华日军总参谋长小林浅三郎(右)在南京向中方代表何应钦呈递投降书。

60年前“这一天”,对我们民族意味着什么?

1945年9月2日,参加对日作战的同盟国代表接受日本投降签字仪式在停泊于日本东京湾的美军军舰“密苏里”号上举行。

日本代表在无条件投降书上签字,中、美、英、苏等9国代表相继签字。至此,中国抗日战争胜利结束,世界反法西斯战争也落下帷幕。

9月3日,中国国民政府下令举国庆祝,放假1天,悬旗3天。

1951年8月13日,中华人民共和国中央人民政府政务院发出由周恩来总理签署的通告,确定抗日战争胜利纪念日为9月3日。通告指出:本院在1949年12月23日所公布的统一全国年节和纪念日放假办法中,曾以8月15日为抗日战争胜利日。查日本实行投降,系在1945年9月2日日本政府签字于投降条约以后。故抗日战争胜利纪念日应改定为9月3日。 (何坤)

60年前“这一天”,对世界意味着什么?

“九一八事变”后,在中国东北就兴起了人民抵抗日本侵略军的斗争。以“七七事变”为第二次世界大战东方战场的起点,中国开始全国性抗战,首先在世界东方开辟了第一个大规模的反法西斯战场。

中国人民的抗战,极大消耗和削弱了日本军国主义的战争实力,使日军不能轻易冒险北攻或南下,从而减轻了苏、美、英等国的压力。“七七事变”后,中国战场始终牢牢牵制着100万左右的日本陆军主力。1938年7月和1939年5月至8月,日本关东军先后在中国境内挑起张鼓峰和诺门坎事件,与苏军发生武装冲突,企图以此推动德、意、日三国军事同盟,并以武力试探苏联的虚实,结果由于中国抗战对日军主力的牵制,使日军均遭失败。太平洋战争爆发后,中国战场继续吸引和滞留着日本陆军的主要兵力,有力地支援美、英等盟国在太平洋战场的作战,在战略上有力地配合和援助了世界各国人民的反法西斯战争。

这是一段屈辱的终结,当中国人民以伤亡3500万人的代价,彻底战胜日本侵略者,中华民族取得了百余年来反抗外敌入侵的第一次完全胜利。且看六十年前那场战争的奋战者——

微山岛血战:700壮士突围仅剩12人

微山湖畔的歌声曾经激起无数国人的抗战豪情,铁道游击队、运河支队等英勇之师曾在这里写下许许多多经典的抗战传奇。然而,发生在1942年的微山岛突围战,却是一场代价惨痛的战役,令闻者动容。

8月的台儿庄,天高云淡。在位于城区东北角的小巷深处,82岁的运河支队抗战英雄郑连云一边用毛巾擦拭着由于战争受伤而失明的右眼,一边讲述着他亲历微山岛突围的点点滴滴。

1942年4月20日凌晨,微山岛内一片寂静。运河支队第一大队营地里,战士们正在酣睡。突然,三声清脆的枪响划破夜空,这是敌人到来才发的信号。

“我当时担任运河支队一大队大队长褚雅青的警卫。听到信号,我连忙翻身坐起,顺手抓起床头的盒子枪,大声说:‘大队长,有情况’。”

朦胧中看到褚队长已经穿衣下床。四周排枪爆豆般响起,接着从微山湖北岸传来日军大炮的轰鸣,敌人开始向微山岛展开了炮击。等郑连云和褚雅青走到房外,一阵杂乱的脚步声后,训练有素的战士们已经集合完毕,进入前两天修筑的工事。

透过黎明的曙光,能够看到四面都有打着“膏药旗”的汽船、大木船、橡皮船,正向微山岛逼近。日军头上的钢盔在晨曦中闪着寒光,土黄色的军服清晰可辨。在接近岸边时,日军从汽船、大木船上以猛烈的炮火向我军阵地射击。

在西面指挥的褚雅青大队长传令说,这是敌人在进行火力侦察,让大家不要紧张,等敌人走近了再打。船到湖边浅滩后,日本兵便“扑通、扑通”跳进水里,端着上了刺刀的步枪,哇哩哇啦地冲了上来。

眼看敌人快要上岸,大队长把手一挥,战士们向瞄准的目标射击,日军纷纷倒在水中。这时,北面和南面也响起了激烈的枪声,敌人开始全面进攻。枪声、喊声震耳欲聋,湖面上水花四溅,岸上硝烟弥漫,工事里不时有战士阵亡。

打退敌人数次冲锋后,我军伤亡惨重:700名战士到下午3点还剩下不到300人。上岸的敌人越聚越多,他们抢占了吕蒙村前的滩头阵地后,大批兵力开向吕蒙村和微山岛主峰。不一会,敌人顺着风向放起了毒气,不少战士被熏倒。褚雅青让大家用毛巾沾水捂住鼻子预防毒气,并解救已经熏倒的同志。有的同志刚刚苏醒又被熏倒,再也没能起来。

黄昏后,因为子弹将尽,褚雅青命令轻机枪手在前面开路,向东南方敌人少的方向突围,抢占九里山制高点。一阵激烈的战斗后,褚雅青率领100多名战士登上了备用的小船,边打边退。

小船很快划到岸边,搁浅后,大家跳进冰冷的湖水,边涉水边回头射击。可惜没走几步,褚雅青身体一歪,倒在河水里。郑连云急忙将他搀起来,看到3颗机枪子弹从他后心穿过,人已经说不出话了……

“这一战,我们突围出去的战士仅有12人。” (陈学超 邓卫华)

前苏联老兵塔拉斯·舒德洛:穿越大兴安岭直插大连

塔拉斯·舒德洛,退役少将,现为全俄老战士委员会中国分委会副主席。在第四次踏上中国土地,与中国人民共同庆祝抗战胜利60周年前夕,他接受了新华社记者的专访。

1945年,18岁的舒德洛在苏联红军一个反坦克营担任排长。他所在的后贝加尔方面军第39集团军于1945年8月9日凌晨越过中蒙边境,到达中国海拉尔地区。他说,第一次战斗就发生在这里。当时舒德洛所在的先头部队在行进中突然遭到日军伏击。“我们立刻散开,开始还击。”舒德洛说,“虽然我们营有人员伤亡,但损失不大。”苏军强大的火力优势使日军损失惨重,战斗结束时,很多日本兵被俘。

随后,39集团军越过大兴安岭,向东北腹地挺进。进入平原地区后,舒德洛所在的先头部队基本上再没有遇到激烈的抵抗。“日军没想到我军会越过大兴安岭。”舒德洛说,“他们认为这条线上不会出现苏军大部队,所以没有部署太多的兵力。”

由于后勤保障不足,红军战士们经常缺水少食,而且没有帐篷,在野外休息时经常受到蚊虫的叮咬。“穿越大兴安岭时,我们披荆斩棘,为大部队开出了一条‘通道’。”

到达大连后,舒德洛和战友们才第一次能够在房间里休息,体验到“高枕无忧”的滋味。

虽然东北老百姓忍饥挨饿,但是他们帮起苏联红军来却毫无保留。据舒德洛介绍,从最初进入中国境内,苏军官兵就得到中国老百姓的巨大支持。“我们要渡河,没有材料建浮桥,当地老百姓就给我们提供木料。找不到木材时,一些老百姓就拆掉自家的小木屋让我们建桥,特别感人。”抗战结束后,舒德洛随部队在大连驻扎下来。他说,虽然日本人被赶走了,但中国国内局势依然不稳定,这座海滨城市的社会治安不仅没有好转,反倒是街匪横行,商人投机倒把,还出现严重的走私现象。

舒德洛说,在大连驻扎下来的苏军开始帮助当地人恢复城市建设和社会治安。“我们协助当地人建工厂、修路,帮助他们恢复正常的商业活动。”

舒德洛后来在大连市附近的一座兵营驻扎下来,担任侦察排排长,1953年随部队回国。1987年,60岁的舒德洛退役。他于1991年当选39军老战士委员会主席。1990年,舒德洛应邀到大连参加苏军阵亡将士纪念馆落成典礼。

30多年后故地重游,城市的沧桑巨变让老人非常感慨。他说:“新中国的变化真是了不起,这里的一切都在朝更好的方向发展。”

(葛万青 卢涛 王丹蒂)

1946年5月3日,远东国际军事法庭开始对第二次世界大战中的日本首要战犯进行审判。图为血债累累的日本战犯被押上法庭受审。

“东亚病夫居然奋起了,睡狮果然醒了,从前只是一大块沃土,一大盘散沙的死中国,现在是有血有肉的活中国了……”朱自清曾以“这一天”为题,写下这段激情洋溢的文字。且看对六十年前那场战争的反思——

日本老兵:“一个民族的自省比 一个民族的宽容更重要”

88岁的日本老兵前田繁光步履蹒跚地走上主席台。他目光低垂,以喃喃自语的音调说出了令全场听众深感震撼的一句话:“一个民族的自省比一个民族的宽容更重要。”

1日晚在北京举行的欢迎参加抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年的晚宴上,这位在耄耋之年第8次来到中国的老者用自己的行动和言语对“以史为鉴、面向未来”的中日关系准则作出了诠释。

“岁月如逝,往事如烟,六十年弹指而去。但是,谁也不能忘记,中日两国关系史上曾有过侵略和被侵略的岁月。历史是不能忘却的,作为日本帝国主义侵略中国的暴行,理应公之于世并让世人牢牢记住。”

“在六十年后的今天,日本人比任何时候都需要从过去的历史中汲取教训。”

“中日两国是一衣带水的邻邦,中日两国人民有着千年的传统友谊,我们应记住历史的教训,化干戈为玉帛。”

1938年被八路军俘虏之前,与许多天真的日本年轻人一样,前田也曾经对军国主义深信不疑。然而,被俘之后对日本军国主义者暴行的亲身见闻,与率领中国人民抵抗日本侵略者的中国共产党和八路军的朝夕相处,使前田的人生观和世界观发生了根本的转变。

“我们不仅知道了日本帝国主义对中国进行的战争是非正义的侵略战争,而且明白了要永远消灭这样的战争。为了使日中两国人民永远友好下去,就非踏着中国共产党和八路军指导的道路前进不可”,前田在接受新华社记者采访时这样说道。

1939年1月2日,22岁的觉醒的前田参加了八路军,任反战同盟华北联合会会长,帮助更多的日本士兵认识到侵略战争的真相,投入到反战事业中来。

“我是第一个日本八路军”,采访中前田对记者炫耀着自己的“特殊身份”。然而,正是这个身份,使得前田在回国后在很长时间内被跟踪调查,以致找不到合适的工作,一生清苦,做锅炉工,一直到80多岁才退休。

“度尽劫波兄弟在,相见一笑泯恩仇”,前田时常吟诵这两句黄华同志赠给他的诗句。在他看来,反战同盟在中国的抗日战争中和中国军民一起齐心合力,浴血奋战,其间所焕发出的高度国际主义精神,是他一生的荣耀。

“中国的抗日战争,规模的宏伟,动员广泛,全民族奋起,以半殖民地弱国战胜帝国主义强国,无论从哪个方面来看,都是人类历史上最伟大的民族战争之一。作为一个日本人能够参加中国的抗日战争,是我一生的幸运和幸福。”

前田话音未落,全场已响起热烈的掌声,经久不息,而老人眼中所泛起的泪光,亦远非“激动”、“幸福”等词汇可以形容……

(记者 徐松)

“大东亚共荣圈”:把日本自己圈上死路

“大东亚共荣圈”是日本军国主义者在第二次世界大战期间炮制的一个侵略计划,其宗旨是把亚洲和西南太平洋的广大地区变成日本殖民地。

1940年8月1日,日本外相松冈洋右发表声明,正式抛出了臭名昭著的“大东亚共荣圈”计划

1940年春夏之际,德国法西斯的闪电战在西欧得逞一时,荷兰、法国败阵,英国困守三岛,惶惶不可终日,日本军国主义者认为实现其在东亚的扩张时机已到。1940年7月26日,日本近卫内阁制定了载有所谓“共存共荣”内容的“基本国策纲要”。同年8月1日,日本外相松冈洋右发表声明,正式抛出了臭名昭著的“大东亚共荣圈”计划。这个计划是以日本为中心,以其所谓的“日、满、华的牢固结合为基础”,把东南亚和西南太平洋的广大地区都变成日本的殖民地,建立一个“自给自足”的经济体系,供日本掠夺和剥削,由它主宰一切。

被列入这个“共荣圈”的国家和地区有:中国、朝鲜、印度支那、缅甸、泰国、马来亚、菲律宾、荷属东印度(今印度尼西亚)、新加坡、澳大利亚、新西兰、英属印度(今印度、巴基斯坦、孟加拉国)、阿富汗以及夏威夷群岛等。1941年底至1942年初,日本陆军省和拓务省制订“大东亚共荣圈土地处理方案”时,还确定要占领苏联的远东地区,把它纳入“共荣圈”。

日本在大肆鼓吹“大东亚共荣圈”的同时,残酷地奴役和屠杀被划入“共荣圈”的国家和地区的人民,大肆掠夺这些国家的资源和财富。

日本发动全面侵华战争后,便陷入中国人民抗日战争的汪洋大海,并遭到致命打击。遭受日本侵略的亚洲其他国家的人民也奋起抵抗,终于使日本妄图称霸东亚的这个侵略计划化为泡影。

日军在中国战场上死伤133万余人,在太平洋和亚洲其他战场上日军损兵89万余人

1945年9月2日,日本外相重光葵代表日本天皇和政府、日陆军参谋长梅津美治郎代表“日本帝国”的大本营于停泊在东京湾的美国“密苏里”号战列舰上正式签署了日本无条件投降书。至此,横行一时的日本帝国主义者在中国人民、亚洲其他各国人民以及苏联、美国等反法西斯同盟国合力打击下彻底败降。

自19世纪70年代起,日本就不断侵略中国、朝鲜等亚洲国家。1937年,日本发动全面侵华战争后,又与德国、意大利结成法西斯轴心国同盟,发动太平洋战争,入侵东南亚,妄图实现其独霸东亚、称霸世界的野心。但是,多行不义必自毙,日本不仅没有如愿以偿,反而自食恶果,受到历史的惩罚。

据日本方面公布的显然缩小了的统计数字,日军在中国战场上死伤133万余人(尚不含被东北抗日联军歼灭的17万人),在太平洋和亚洲其他战场上日军损兵89万余人。日本本土几乎所有大中城市都遭到过美军空袭,许多城区被夷为平地。日本的广岛和长崎还遭到美国原子弹轰炸,死伤近30万人。

1945年日本生产总指数只相当于1937年发动全面侵华时的57%,军事开支已占国家财政支出的85%

侵略战争使日本经济陷于崩溃。日本是个资源贫乏的小国,经不起持久的战争。日本采用的“速战速决”战略因遭到被侵略国家和人民的顽强抗击始终未能奏效。日本也曾实行“以战养战”的方针,企图靠掠夺被侵略国家的资源和财力来支撑其战争经济,但也因遭到这些国家和人民的抵抗而惨遭失败。于是,日本法西斯统治集团只好靠搜刮民脂民膏和压缩民用工业来支持和扩大军工生产,结果彻底搞垮了国民经济。据统计,1945年日本生产总指数只相当于1937年发动全面侵华时的57%,军事开支已占国家财政支出的85%。

日本发动的侵略战争使日本人民陷于水深火热之中,1945年的生活必需品供应量综合指数比1934—1935年度下降52%。

日本的侵略罪行也受到国际社会的惩处。第二次世界大战结束后,远东国际法庭对甲级日本战犯进行了历时两年半的国际审判。1948年12月23日,东条英机等7名甲级战犯被送上了绞刑架,罪恶滔天的日本军国主义者被永远钉在了历史的耻辱柱上。

中国驻国际联盟代表顾维钧向各国求援,得到的回答是:“你们自己都不抵抗,怎么能期望别人替你对付日本?”

这是值得每一个中国人永远铭记的鲜明对比——

1937年8月,淞沪会战爆发。从全国各地赶来的中国军队,以伤亡25万人的巨大代价,奋力抵抗3个月,常常整连整营地战死。美国总统特使埃文思·卡尔逊观战一个月后,致信罗斯福总统说:“我简直难以相信,中国人民在这样危急的时刻是那样齐心协力。就我在中国将近十年的观察,我从未见过中国人像今天这样团结,为共同的事业奋斗。”

而就在几年前,中国驻国际联盟代表顾维钧陷入痛心疾首的境地。日本发动“九一八事变”时,关东军不过万人,中国驻东北的军队却有25万人。国民政府的不抵抗政策不仅让东北沦丧、生灵涂炭,还受到国际社会的鄙夷和嘲弄。当顾维钧向各国代表逐个求援,得到的回答是:“你们自己都不抵抗,怎么能期望别人替你对付日本?”

退让、求和,软弱、怯懦,不可能换来别人的尊重。

鸦片战争、中法战争、甲午战争、八国联军侵华……

《淞沪停战协定》《塘沽协定》《秦土协定》《何梅协定》……

人必自重而后人重之,人必自侮而后人侮之。卢沟桥畔的枪声,打响全民族团结抗战的第一枪。一度四分五裂的中华民族,奏响万众一心、保家卫国的宏伟乐章——

从白山黑水到椰林黎寨,从东海之滨到滇西高原,长城内外、大江南北,抗日的烽火愤怒地燃烧。正面战场,22次大会战,消灭数十万日军,让侵略者三个月灭亡中国的妄言彻底破产;敌后战场,遍及19个省区的抗日根据地,人民战争的大潮让日寇陷入灭顶之灾……

“民族危亡之际,中华民族展现出的强大凝聚力、战斗力、生命力,赢得国际社会的尊重,成为日后改变中国国际地位的重要推动力量。”国防大学副校长许志功教授说。让我们再一次凝望这个热血铸就的历史坐标——

1945年9月3日。

这个明亮、清新的秋日,将永远铭刻在中华民族的历史年轮中。以这个胜利之日为标志,中华民族摆脱向下沉沦的衰败轨迹,开始走向振兴的伟大转折。

军事科学院研究员岳思平:中国最终能战胜日本,民族的觉醒和团结是关键

多灾多难的近代中国,战争何其频繁!1840年,英国殖民者倚仗坚船利炮,轰开中国的大门,曾经创造灿烂文化的中华民族,从此陷入战败、求和、割地、赔款的循环噩梦。

近一百年过去了,这次的敌人比过去任何一个还要凶恶。从策动“满蒙独立”、提出“二十一条”,到发动“九一八事变”、搞“华北自治”,直至悍然发动全面侵华战争——灭亡中国,是日本法西斯的既定目标。

然而,此时的中国已不是甲午战争时的中国,不是八国联军入侵时的中国,也不是袁世凯签订“二十一条”时的中国。经过辛亥革命和“五四”运动的洗礼,随着马克思主义在中国的传播,中华民族开始觉醒。特别是中国共产党登上政治舞台,开辟了中国历史的新纪元。

“我们万众一心,冒着敌人的炮火前进!”——亡国灭种的危急时刻,中华民族发出最后的怒吼。

传遍大江南北的《松花江上》,唱出了“九一八事变”后全国人民的悲愤情怀。南京冒雨请愿的学生,“鹄立于雨夜之中过夜,一任风雨之肆虐者一昼夜,甚至有病苦不支而倒地者,全体一心,至死不去”。

华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!涌上街头的北平爱国学生,高呼“立即停止内战”“打倒日本帝国主义”的口号,“一二九”运动划破笼罩大地的沉沉乌云,呐喊出全国各族人民的心声。

王瀣,原中央大学中文系教授。南京沦陷后,年老多病、家境困难的他,断然拒绝汪伪政府的高薪诱惑。1944年秋,临终前的王瀣交代家人:“我生不愿见日寇,死了,棺材也不要见到敌人!”

“为国家民族死之决心,海不清,石不烂,决不半点改变!”——49岁的国民革命军第33集团军总司令张自忠,在殉国前给官兵的信中这样写道。

“为了民族国家的利益,过去没有一个铜板,现在仍然是没有一个铜板,过去吃过草,准备还吃草。”牺牲时仅37岁的八路军副参谋长左权,在给母亲的信中这样说。

“1937年,日本年产钢580万吨,中国仅为4万吨;日本生产飞机1580架、坦克330辆,中国为零。”军事科学院研究员岳思平指出:“中国最终能战胜日本,民族的觉醒和团结是关键。”

美国在华军事观察员史迪威感慨:“我想他们能打赢这场战争了!”

一天消耗一个师!这是淞沪会战最激烈时,中国军队的消耗速度。看着一个又一个师投入战场,然后迅速死伤殆尽,冯玉祥将军惊呼:“这个战场就像大熔炉一般,填进去就熔化了!”

抗战期间,中国军民战死或被杀死2100万人,受伤1400万人。杨靖宇、彭雪枫、赵一曼,佟麟阁、赵登禹、戴安澜,狼牙山五壮士、刘老庄八十二烈士……无数英烈用鲜血和生命,在中华大地写下可歌可泣的壮歌。

曾被讥为一盘散沙的中华民族,在爱国主义的旗帜下,实现了空前大团结——

国共两党第二次合作,主张各异、政见不同的党派、团体共赴国难。

“有钱出钱”“有力出力”“父送子、妻送郎,兄弟相争把兵当”……社会各界的抗日热情,汇成浩浩荡荡的抗日洪流。在重庆,70名青壮僧人组成“僧伽救护队”,冒着烈火浓烟,脚踏碎片瓦砾,奔走于断垣残壁之间,救助遇难同胞。在武汉,台儿庄大捷的喜讯传来,社会名流、职员工人、黄包车夫踊跃捐款捐物,连乞丐也“行乞捐款抗战”。

美国在华军事观察员史迪威感慨道:“我想他们能打赢这场战争了!”

台港澳同胞心系祖国,积极支援抗战;远在海外的爱国华侨有的捐款捐物,有的回国奔赴前线。到1940年底,南洋各地区的华侨抗日救亡团体达400多个。许多华侨还以不同方式为祖国捐飞机、坦克、汽车、药品,物资总数超过3000批。

……

早在抗战之初,毛泽东就说过,日本敢于欺负我们,主要的原因在于中国民众的无组织状态。克服了这一缺点,就把日本侵略者置于我们数万万站起来了的人民之前。全面抗战打响3个多月后,民主人士晏阳初在《大公报》著文指出,我们从亡国灭种的危机中,开始觉悟了中华民族的整个性和不可分性。生则同生,死则同死;存则同存,亡则同亡。“这是民族自觉史的开端,是真正的新中国国家的序幕。”

44岁的梁漱溟随着南京政府仓皇跋涉,他反问自己:共产党方面又怎么样呢?

中日全面开战半年,中国军队一溃千里。44岁的梁漱溟随着南京政府仓皇跋涉,他反问自己:现在国民党方面令人失望了,共产党方面又怎么样呢?

翌年一月的一个晚上,延安。耐心听完梁漱溟的疑问,毛泽东露出笑容,斩钉截铁地说:“最终中国必胜,日本必败,只能是这个结局,别的可能没有!”

在敌后游击区8个多月的实地考察,梁漱溟看到的是“延安的条件是很差的,但人们的精神面貌却与国民党地区有鲜明的差别”。他从此坚信:“中国必胜,日本必败,这个结论有着充分的依据。”

当年从河南开封投奔根据地,后来又做了平东县县委书记兼太行妇委会委员的张玲老人回忆:“‘解放区的天是明朗的天’可不是一句空话。在这里人人平等,没有剥削更没有压迫。牺牲在前、奉献在前的都是共产党人,与国统区相比可真是两重天啊。”

有资料表明,抗战期间国民党政府和军队的腐败之风一直盛行,甚至连驼峰空运到大后方的部分物资也被投入黑市。1944年,美国副总统华莱士访问重庆后的观感是:“来华前所闻很坏,来后方知所见比所闻更坏。”

民族危亡,让人们再一次看清:中国共产党是民族利益的忠实代表者和坚定维护者,是人民利益最热忱的捍卫者——

是中国共产党在“九一八事变”爆发第三天,吹响了挽救民族危亡的第一声号角;是中国共产党领导的抗日联军,在广袤的白山黑水间浴血抗敌;是中国共产党从民族大局出发,全力促成西安事变的和平解决;是中国共产党捐弃前嫌,积极倡导建立抗日民族统一战线,为抗日战争的最终胜利奠下基石……

英国记者詹姆斯·贝特兰描述道:“一个拿起武器的民族逐渐找到了自己的领路人……”

抗战风云,让人们再一次感悟:中国共产党是以先进理论指导、由先进分子组成、用先进方式组织起来的先进政党,代表着中国社会的发展方向,具有蓬勃的生机与活力——

在“亡国论”“速胜论”等论调甚嚣尘上之际,是毛泽东集中共产党人的集体智慧,以一部《论持久战》深刻揭示了抗日战争的本质,系统阐述了全面全民族抗战路线和持久战的战略总方针,廓清人们思想认识上的重重迷雾,为夺取抗战胜利指明方向。

太平洋战争爆发第二天,中国共产党发布宣言,深刻指出:全世界一切国家民族划分为举行侵略战争的法西斯阵线与举行解放战争的反法西斯阵线,“已经最后地明朗化了”,中国政府与人民应“坚决站在反法西斯国家方面,动员自己一切力量,为最后打倒日本法西斯而斗争”。

烽火岁月中,理论联系实际、密切联系群众、批评与自我批评——中国共产党的三大优良作风不断得到发扬,党内生活生动活泼,党群关系亲如鱼水;艰苦抗战中,根据地减租减息,艰苦奋斗。红红火火的大生产运动,从上到下的精兵简政,“豆豆选”的民主选举和“三三制”的民主政府……让人们看到了中国新生的希望。

延安,原本只有3000多人的陕北小城。抗战期间,无数有志青年带着热情、向往和希望,跋山涉水来到这里。1938年至1939年期间,最多的时候,一天有1000多人到达。华侨领袖陈嘉庚把重庆与延安比较后,在新加坡的万人大会上说:“中国的希望在延安!”

历史选择了中国共产党,人民找到了自己的救星!

这是一个更加成熟的党——

统一战线、武装斗争、党的建设“三个法宝”的总结,“党的建设伟大工程”的提出,《为人民服务》《矛盾论》《实践论》《新民主主义论》《论联合政府》等重要著作的发表……向世人证明,中国共产党的建设和发展已跃上一个新的境界。

这是一个不断壮大的党——

延安整风,实现了全党在以毛泽东为核心的中共中央领导下的新的团结和统一。1945年4月,具有里程碑意义的党的七大,在延安杨家岭中央大礼堂举行。此时,中国共产党党员人数已经由六大时的4万余人发展到121万人。为了参加这次大会,刘少奇从华中到延安历时一年,穿越了104道封锁线;陈毅从苏北到延安走了近半年时间;从海南岛来的代表在路上则用了一年半。

党的七大使全党在马克思列宁主义、毛泽东思想的基础上达到了空前的团结,为党领导人民争取抗日战争的胜利和新民主主义革命在全国的胜利,奠定了政治上、思想上、组织上的基础。

1937年至1938年,英国《每日先驱报》记者詹姆斯·贝特兰访问中国后,这样描述中国共产党领导的敌后游击战争:“在华北荒芜的崇山峻岭中,在绿色的长江流域,在华南的稻田和雨水充足的山里,一个拿起武器的民族逐渐找到了自己的领路人……”

“一战”后中国虽胜犹败,“二战”后一洗百年耻辱,这是一个历史性的转折,更是一个伟大的起点

中国人民的长期英勇作战,打乱了日军“北进”“南进”的计划,支持了太平洋战场上英美联军的作战,为世界反法西斯战争做出重大贡献。

“第二次世界大战战区总面积2200万平方公里,中国占了600余万平方公里。中国作战时间最早,持续时间最长。中国战场牵制日本陆军总兵力最高时达90%以上……”中国社科院世界历史研究所的于沛用一连串数字告诉人们:中国的抗日战争具有重大的世界历史意义。

“假如没有中国,假如中国被打垮了,你想有多少个师团的日本兵,可以调到其他方面来作战……他们可以一直冲向中东,和德国配合起来,举行一个大规模的夹攻……”1942年春,美国总统罗斯福这样说。

1942年1月,日军进攻缅甸,英国守军节节败退。兵力匮乏的中国动员10万精兵,入缅作战,近一半将士倒在了异国的高山密林中。连自傲的丘吉尔也不得不承认:如果日本进军西印度洋,必然会导致我方在中东的全部阵地崩溃。而能防止上述局势出现的只有中国。

中国人民抗日战争既是第二次世界大战的起点,也是这场浩劫的终点。从“九一八事变”到日军投降,14年中,大半个中国被日寇践踏,930余座城市被日军占领,4200万难民无家可归,直接、间接经济损失达6000亿美元……

“中国的国际地位,在战争过程中以及在战后的重大变化,是我们中华民族、我们祖国在近百年的世界格局中历史地位的重大变化,是中华民族从衰败走向复兴的转折点。”中国人民大学教授李良志深情地说。

“我们是东海捧出的珍珠一串,琉球是我的群弟我就是台湾……”1925年3月,26岁的青年诗人闻一多用饱含深情的笔触,在《七子之歌》中呼喊:

——“母亲!我要回来,母亲!”

20年后,祖国的这个儿子回来了!1945年10月25日,历经半个世纪磨难的台湾及澎湖列岛正式重入中国的版图。这一天,从此成为“台湾光复日”。

历史再往后50多年,香港、澳门先后回归祖国。一度四散飘零的“中华七子”,终于全部回到“母亲”的怀中。

历史无言,昭示着永恒的真理——

第一次世界大战结束后,作为战胜国的中国,却成为列强重新瓜分世界的牺牲品——巴黎和约规定:德国在山东的特权,全部让给日本。

第二次世界大战结束后,洗雪百年耻辱的中华民族,开始了建设和平、民主、富强新中国的历史选择。而引领者就是抗战中身先士卒的中流砥柱——中国共产党。

这是一个历史性的转折,这是一个伟大的起点。从这里开始,中华民族迎来了一个崭新的时代…… 据新华社电

这是一个巨变的开始。在抗日战争的血火淬炼中,中华民族的觉醒和团结达到空前的程度。日益成熟的中国共产党,成为历史和人民的选择。且看六十年前受降纪录——

60年前,受降全记录

1945年9月3日,世界反法西斯战争胜利日。对于不得不低头认输的日本法西斯来说,这无疑是痛苦和耻辱的一天;而对于全世界热爱和平的人们,则是噩梦结束、光明到来的日子。

落日

1945年5月31日,延水河畔,毛泽东向中共七大作报告时说:“日本也许在明年就倒下去。”

法西斯的崩溃,甚至比这位战略家预想的还要快得多。

在全世界正义之师的打击下,日本天皇于8月15日宣布无条件投降,貌似强大的日本法西斯轰然倒下。

9月2日早晨,东京湾阴云低垂。9时整,受降仪式在美军第三舰队旗舰“密苏里”号上正式开始。

盟军最高司令麦克阿瑟将军宣读完投降命令后,重光葵走上前来。“他把全身重量都压在手杖上,好不容易才坐下来。他把手杖靠在桌子旁,然而,在他签字的时候,这手杖倒在甲板上。”美国记者霍默·比加特记下了这位日本政府代表和日本外相沮丧、紧张的一瞬。

面对投降书,重光葵却又不知道该签在哪儿,在一名盟军将军的指点下,他才在指定的地方签上自己的名字。日本大本营代表、陆军参谋长梅津美治郎随后上前,他脱掉手套,俯身弯腰,便在投降书上草草签名。接着,盟军代表麦克阿瑟和包括中国代表徐永昌将军在内的9个盟国代表依次签字。

“这个窄小的后甲板成了和平的祭坛。”日本代表团的一名成员日后回忆说。亲临现场的《大公报》记者朱启平,则在那天写下了中国新闻史上的经典之作《落日》:“……全体签字毕,此时是9时18分。我猛然一震,‘九一八!’……14年过去了,没有想到日本侵略者竟然又在这个时刻,在东京湾签字投降了,天网恢恢,天理昭彰!”

至此,第二次世界大战以反法西斯同盟的胜利而宣告结束。

到9月中旬,散布在中国、东南亚、南太平洋地区和太平洋诸岛的300多万日本军队,陆续向同盟国投降。

旧耻已湔雪,中国应新生。

9月3日,国民政府决定这一天为抗日战争胜利庆祝日。同日,毛泽东为《新华日报》题词:“庆祝抗日胜利,中华民族解放万岁!”后来,这个日子被全世界公认为世界反法西斯战争胜利日。

1946年5月,远东国际军事法庭正式开庭。两年半后,在经过了818次开庭后,法庭以战争罪和反人道罪对26名日本甲级战犯进行了宣判,自杀未遂的日本前首相东条英机、“南京大屠杀”的罪魁祸首松井石根等7名甲级战犯被判处绞刑。

人间正义终于得到了伸张!

降军

失败者的苦涩,胜利者的荣光。

1945年8月21日,湘黔交界处的芷江城里搭起座座松柏牌楼,上悬“胜利之门”的大字横幅。在这个见证了中国正面战场最后胜利一战的小城,日本洽降代表、驻华日军副参谋长今井武夫前来洽降。上午11时15分,在3架中美战斗机的监视下,今井武夫一行乘坐一架满布弹痕的飞机到达芷江。

下午3时许,洽降仪式开始。中方高声朗读近千字的《中字第一号备忘录》,一个接一个的“投降”字眼,冲击着失败者的神经。后来,今井武夫在回忆录中这样描述当时心境:“战败的我们,犹如被一堵黑暗的墙壁隔断了前途,绝望的孤寂感和不安的心情是不能消除尽的。”

根据协议,中国战区将接受中国大陆(东三省除外)、台湾与越南北纬16度以北地区内日军全部陆海空军的投降。

9月9日9时,中国传统的“三九”吉时,中国在南京正式接受日本投降。

无数照相机的灯光闪烁中,日本中国派遣军总司令冈村宁次等7名光脑袋的日本投降代表,目光呆滞。

9时整,中国陆军总司令何应钦下令,将日军降书交付冈村宁次阅读签字。“冈村用双手捧接投降书,低头展阅。阅毕,取笔蘸墨,在投降书上签下名字,并从上衣口袋内取出印章,盖于名下,之后低头俯视有50秒钟之久。”82岁的王楚英至今仍清楚地记得,“我看到,冈村宁次把印章盖歪了,好像很抱歉,站起来向受降席鞠躬表示歉意。”

签字后,冈村宁次交出了他那把沾满中国人鲜血的指挥刀,在华日军128万人向中国投降,中国抗战胜利结束。

举国欢庆时,将士未下鞍。

8月15日,八路军总司令朱德命令冈村宁次及其所属一切部队限期向中国共产党领导的军队投降。

而这时,蒋介石却下令八路军原地驻防待命,从而把浴血敌后的八路军、新四军排除在一切受降仪式之外。

这样的命令自然遭到了敌后抗日军民的断然拒绝。从1945年8月中旬至10月,八路军、新四军进行了大规模反攻,消灭日军1万多人、伪军22万人,收复城市200多座。

“解放区战场的大反攻,是抗战的尾声,也为夺取中国革命的最后胜利奠定了重要基础。”国防大学教授徐焰说。

醒狮

台湾,自1895年《马关条约》签订以来被日本占领的中国国土。

1945年10月17日,中国接收部队第70军登陆基隆港。这是台湾人在半个世纪后第一次看到中国人自己的军队,人们争相跑上大街,拉着士兵到家中吃饭。

10月25日上午10时,中国战区台湾省受降典礼在台北公会堂(今中山堂)举行,台湾末任总督安藤利吉在降书上签名盖章。短短5分钟的受降仪式,结束了日本对台湾长达半个世纪的霸占。

当天,宝岛张灯结彩,祭告祖先。日本投降以来,各地同胞欢庆胜利的场面难以计数,最让人终身难忘的景象,是在台湾。这个日子也被台湾定为光复日。

就在台湾光复的前一天,作为世界反法西斯战争的一个重要成果,联合国正式成立。中国成为联合国安理会五个常任理事国之一。

站起来的中国,展示出了令人尊敬的大国气度。中国政府动员了大量交通工具和船只,让曾经伤害了中国的日本人及时回到他们的家园。从1945年11月到次年8月,共计有125万余名日俘、近80万日本侨民从塘沽、青岛、上海、基隆等港口乘船回国。今井武夫后来回忆说:“我深深感激中国军人对战败军使节那种令人怀念的态度,同时,并深深认识到这里面隐隐蕴藏着日本战败的原因。”

战争结束前后,《大公报》记者徐盈走遍各地采访,他把自己在旅途中最大的发现记载了下来:“我发现了我们韧性的民族同时也是一个会笑的民族,就是再有多少愁苦,我们的民族也能够用笑将它冲淡了。会笑的民族是不会失败的。”

如同浴火重生的凤凰,中华民族洗去了百年的屈辱,第一次以胜利者的姿态站了起来,赢得了地位、自信和尊严。

抗战胜利,中国收回了日本强占的我国台湾、澎湖群岛及一切领土,废除了此前一个多世纪里帝国主义强迫我国签订的不平等条约。中国成为联合国领衔发起国和安理会五个常任理事国之一,在抗战中正式登上历史舞台的中国共产党更加强大。

樊永强 白瑞雪 梅世雄 报道

1945年9月2日,日本向盟军投降仪式在日本东京湾“密苏里”号军舰上举行。