题记:公元2005年10月12日,伴随着指挥员“飞船准确入轨”的指令,地处西安南郊的航天六院,这个被世人誉为“中国航天动力之乡”的地方,迸发出一片欢呼声!而与此同时,身在千里之外酒泉卫星发射基地的六院院长谭永华,笑容写满了整个脸颊……

青春献航天

1987年,生于江苏扬州的谭永华,在西北工业大学度过了七年大学生活,怀着对振兴祖国航天事业,实现中华民族飞天梦想的满腔热忱,毅然来到了当时位于秦岭深山的航天六院(前身为067基地)11所,成为一名液体火箭发动机设计员。

上世纪九十年代初期,某型号火箭发动机研制工作全面铺开,时间紧、任务重,又没有多少可以参考的设计资料,压力就像一块磐石,沉重地压在人们心上。

作为一名年轻的设计员,谭永华担负着设计该型号发动机用三叉梁式助推器机架的设计任务,该任务属国内首创,可以借鉴的资料几乎是空白,参考资料又少之又少。加上这种捆绑式机架与以往传统机架不同,火箭所捆绑的数台发动机产生的几百吨推力必须准确无误地通过它传送给箭体,这对设计者的结构力学等多学科专业知识提出了相当苛刻的要求。谭永华感到了沉甸甸的压力,但大战前那种强烈的兴奋感促使他很快从压力中清醒。在虚心向老同志求教的同时,他广泛查阅了手头所有可以借鉴的资料。那段时间,他几乎成为一个上紧发条的机器人,没有休息节假日,完全融入到那片由数据和图纸构筑的世界里。

当时他的妻子正身怀六甲,他却丝毫顾不上照顾,反而是贤慧的妻子带着身孕陪伴着他无休止地加班;期间,父亲病危入院,他正好在上海出差,但他在经过激烈的思想斗争后,仅仅匆匆回家探视了一眼后就又赶回出差地,可这一别,竟成了父子俩的最后一别!父亲溘然长逝时,他竟未能在身边服侍!正是凭着这股劲儿,一年多的时间,他运用结构力学中的超静定原理圆满地完成了这项设计任务,并获得一次设计、一次成功。该项设计成果现已推广运用于其它火箭,包括将神舟系列飞船托举升空的长二F火箭。

严谨铸金牌

1997年3月15日,用于载人航天工程的二级火箭发动机在地面试车过程中,发生猛烈爆炸!能否迅速地找到爆炸原因,从而举一反三、消除隐患,直接关系着整个载人工程的总体发展,任务就像横在谭永华和他的同事面前的天堑,压力撕扯着研制人员的内心!

整整36个小时,谭永华他们居然没有合过眼,秦岭深沟里的夜晚寒冷的天气映衬着他们焦灼、分析、争论、研究的画面。终于,功夫不负有心人,谭永华他们经过努力,发现爆炸是由于发动机涡轮盘出现裂纹所致。针对这个隐患,谭永华他们并没有因此而放松,带着严谨的态度,本着举一反三的精神,果断进行追查,结果发现在以往的发动机涡轮盘上居然也存在着不同程度的裂纹!就这样,一场巨大的灾难在严谨的谭永华面前得以避免。

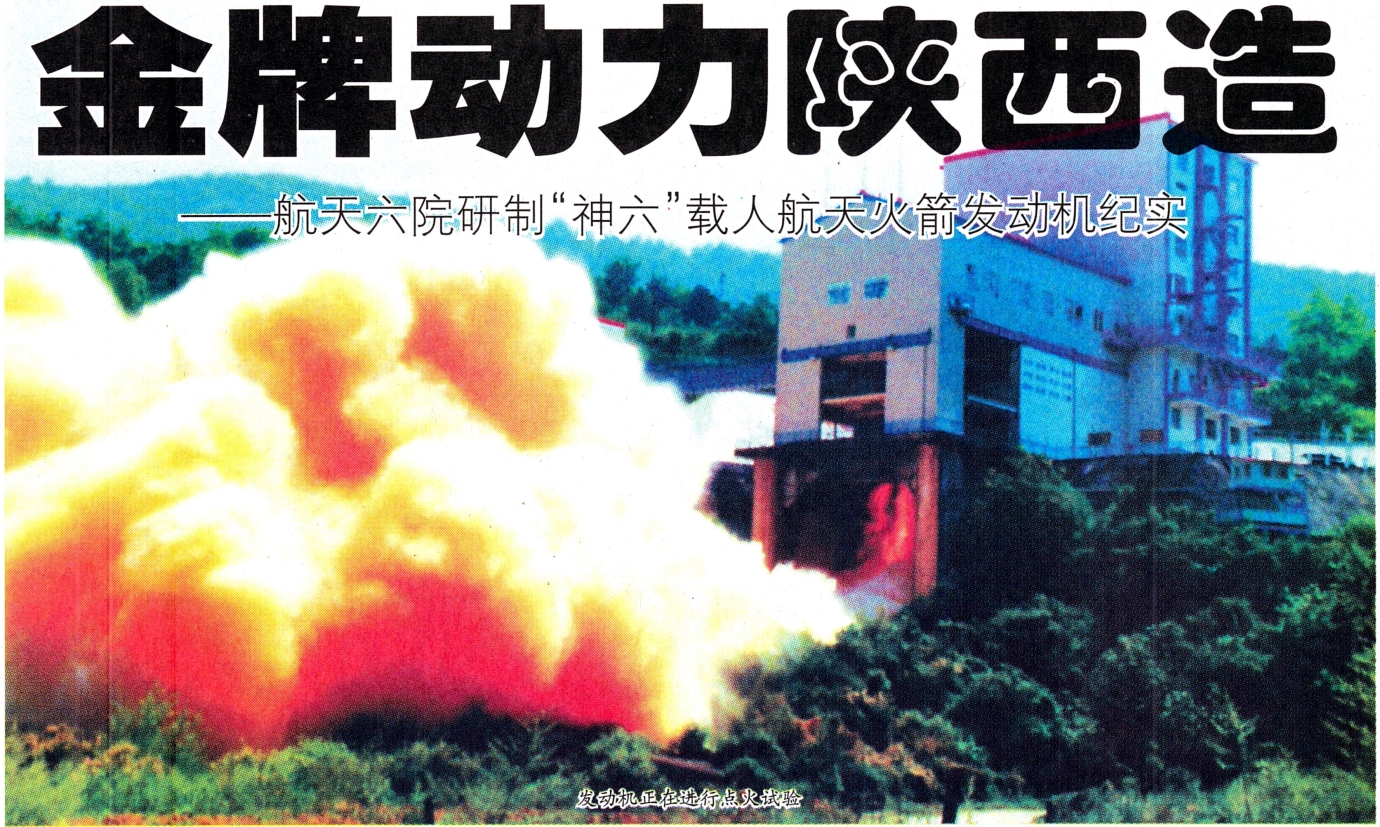

类似这样的画面,在谭永华的日常工作中,数不胜数。也正是通过许多类似这样的场景,谭永华和他的同事研制出了过硬的航天发动机产品,打造出了响当当的金牌动力,树立起了陕西航天的标志品牌。在迄今为止中国长征系列火箭的89次发射中,由六院人研制生产的发动机产品始终保持着百分之百的成功记录。放眼整个世界航天领域,这样的成绩都是绝无仅有。

睿智绘未来

为适应航天动力技术发展的新形势、新要求,早在十多年前,航天六院就已经前瞻性地开展了无毒、无污染、大推力、高性能的高压补燃循环式新型发动机的研制工作。在新型发动机艰难的研制过程中,谭永华无论是作为一名普通的设计人员,还是成为新型发动机研制工作的总指挥,都能凭借他刚毅果断、睿智清醒的头脑,渡过一道又一道看似天堑的难关。

21世纪初,刚刚担任新型火箭发动机研制工作总指挥的谭永华,面临着一个严峻的挑战。此前研制工作一直比较顺利的新型发动机在整机试车中屡遭失利,特别是从2001年以后,连续出现了四次重大失利,给整个研制工作造成了极大的压力。

在这种非常的考验面前,作为一名指挥者,能不能起到稳定军心、扭转全局的作用就显得极为重要!谭永华没有让人们失望,关键时刻,他又一次扮演了重要角色。在手中相关资料极为有限的情况下,他带领研制人员潜心研究,在吃透技术的基础上,认真分析讨论设计方案,提出相应的改进措施。经过长达半年之久的顽强拼搏和努力,他们终于突破新型发动机研制瓶颈!

随着这种新型发动机研制取得突破性进展,我国成为继俄罗斯之后第二个掌握这种新型液体火箭发动机研制技术的国家!该发动机的研制成功受到党和国家领导人的高度肯定,并被视为中国航天未来的“五大看点”之一。

风物长宜放眼量,作为“中国航天动力之乡”的掌门人,谭永华深知荣誉只属于过去,未来的征程依然充满挑战,唯有奋斗不止,方能再铸辉煌! (殷秀峰 沈利宾)