陕南平利县的一次采访,偶遇从四川凉山德昌县来此驮运沙石水泥的“马帮”。说是“马帮”不如说他们是一支有组织的高山驮队更为恰当。在人们的心目中“马帮”一词会让人联想到山谷、平坝和村寨。它是民族及文化交融的纽带。在云南、四川、西藏交汇的三角地区外,接壤着印度和尼泊尔等国,在这神秘的地区有着一条两千多年的古商业通道,更有一支特殊的群体——茶马古道的马帮。

不论你称他们是马帮或驮队或是高压线基塔运输队,你将跟随记者镜头里的这些画面,认识赶马人这一特殊群体的别样生活。

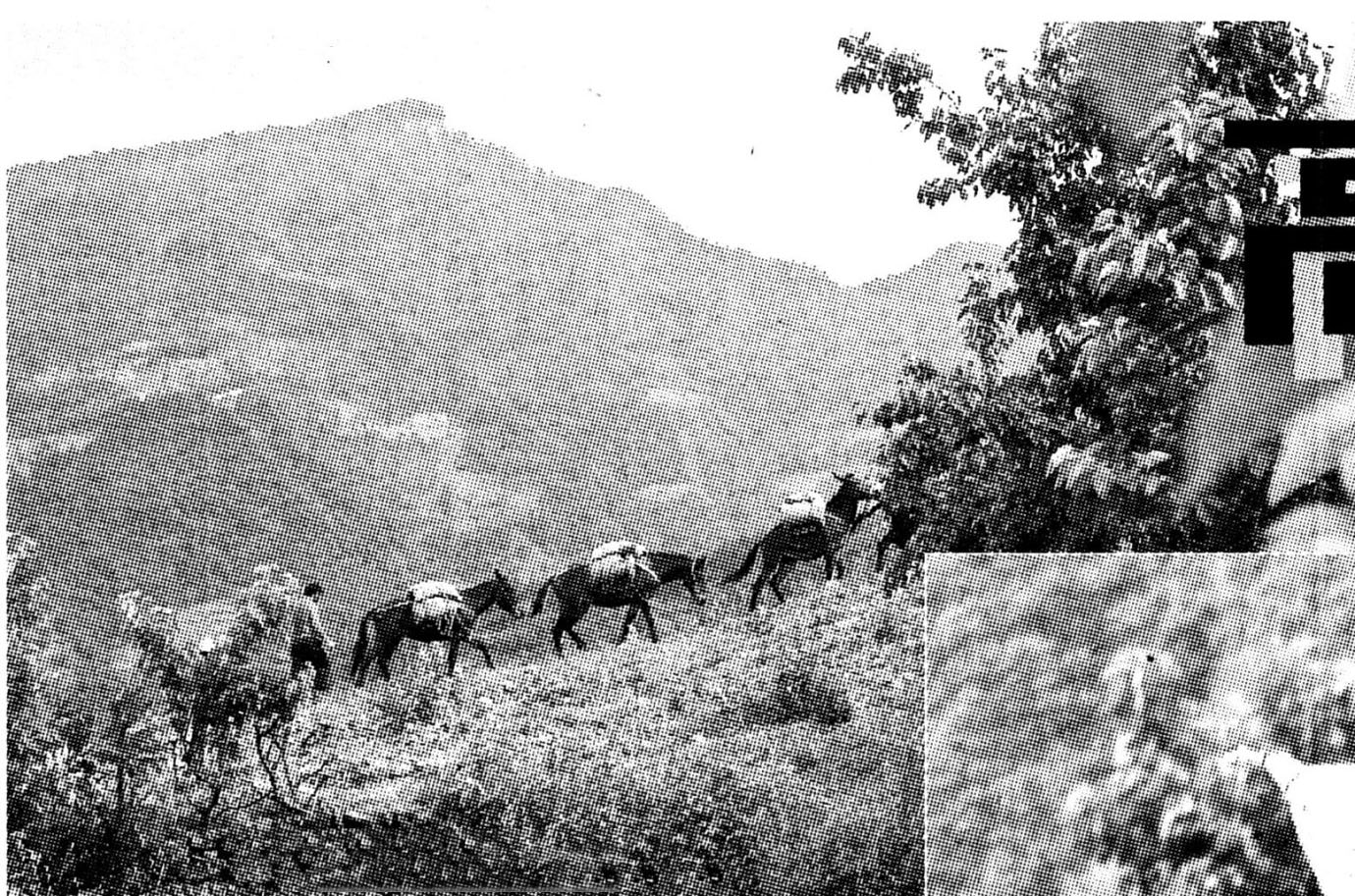

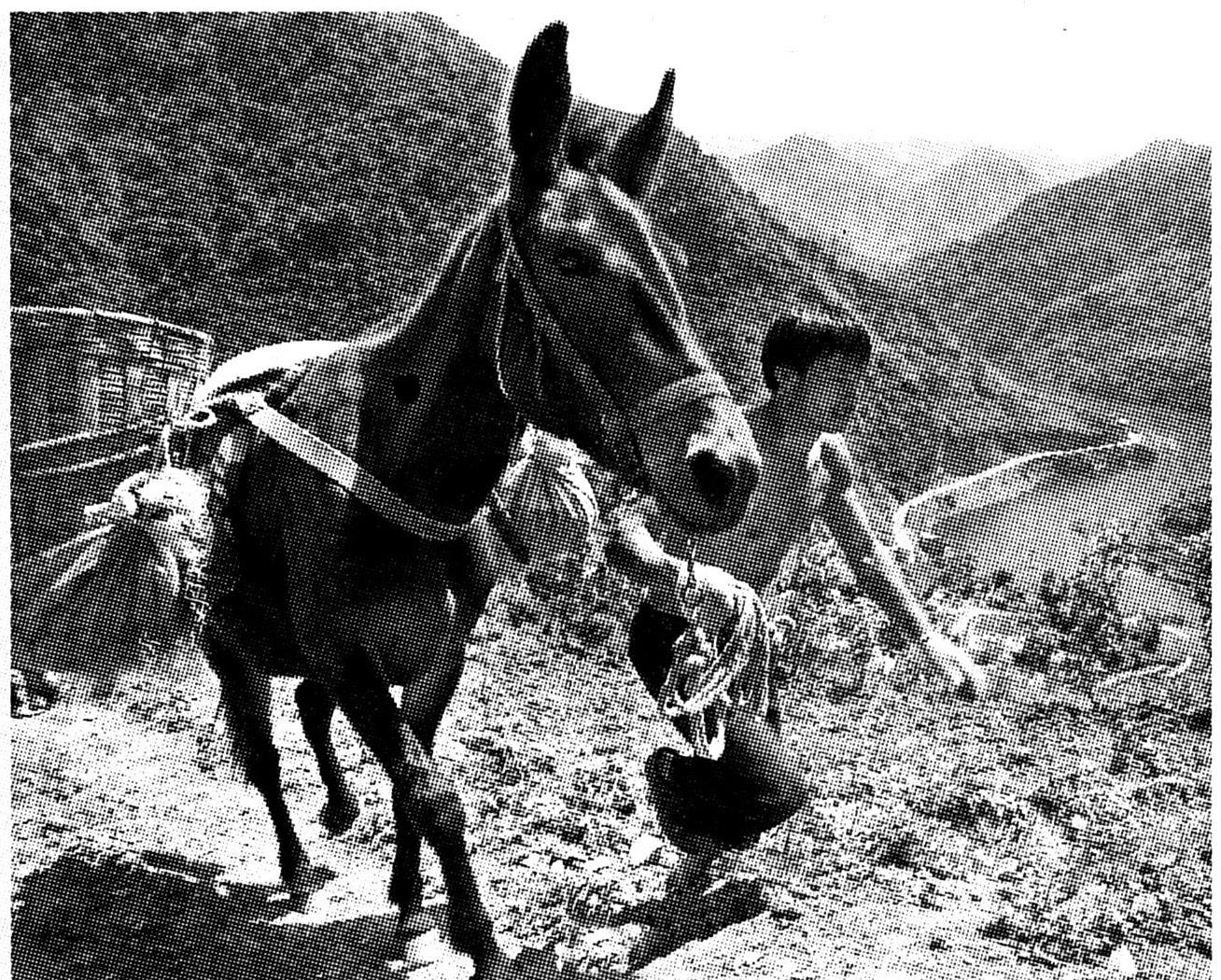

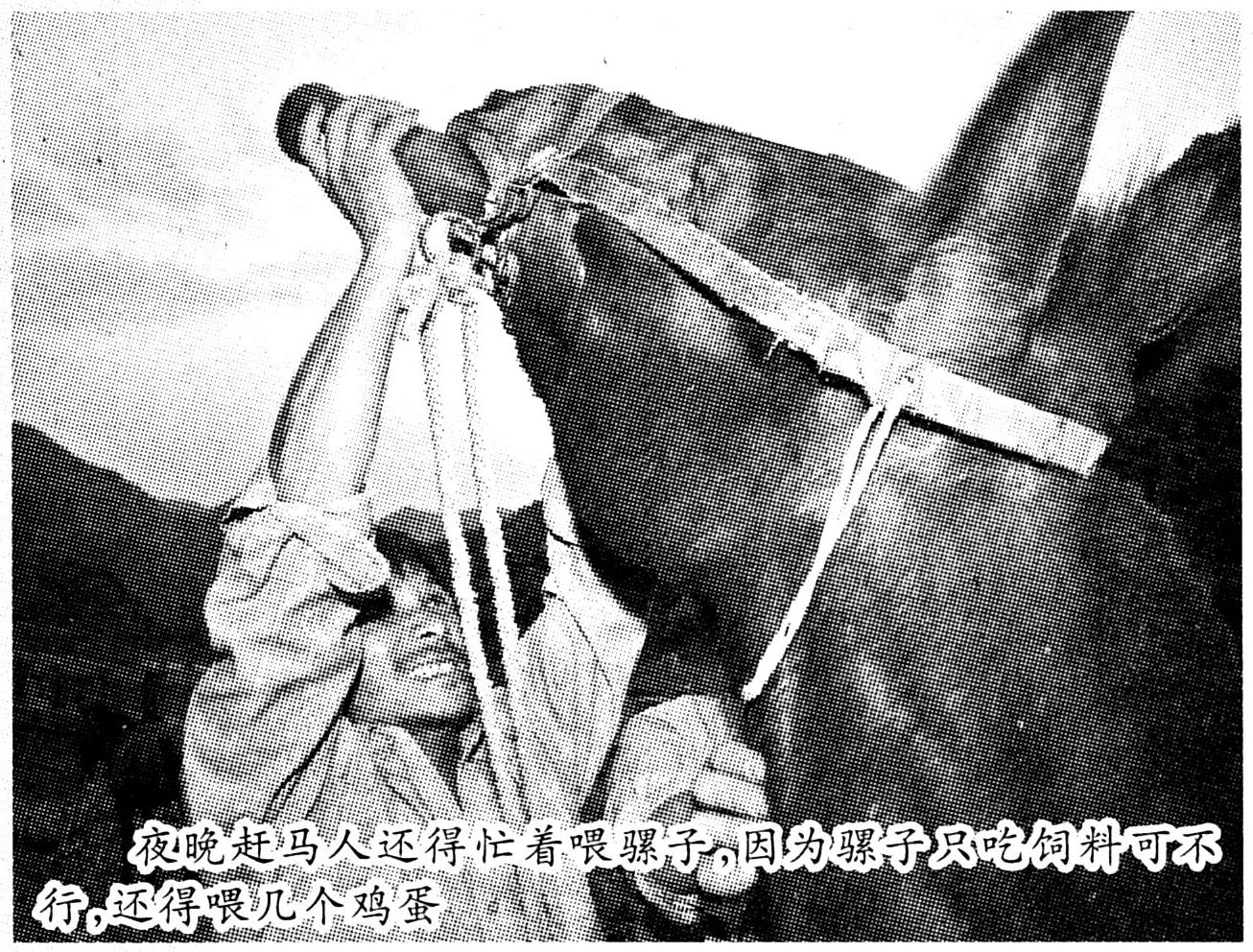

满天的星光慢慢淡去,天与山的界限渐渐清晰起来,林中银铃般的鸟声伴随着山脊上驮队的身影。从公路的临时住地到开始驮运货物的地方,有着3公里能勉强行驶农用车的山道。这一段路足可以让你步行1个多小时。驮运货物的地方是一家住在半山腰的农户,车辆在此之后便无技可施,身手矫健的赶马人为骡子装上沙石或水泥,再运到车辆无法到达的山顶上,这段路异常的陡峭难行,驮队得穿越茂密的树林,走过一片片的烂泥地。每次一匹骡子可以驮400到500斤的货物,它们为主人换来的是1公里每吨50元的运输收入。骡子每天的伙食费用和赶马人一样10元钱。骡子的脾气温和、耐力持久,虽然驴和马的冲劲大,却不如骡子善负重,所以在驮队里大部分为骡子。驮队里的骡子都是他们从家乡以每头5000元左右买来,再用汽车运到目的地。每个骡子都有一个好听的名字,大搬车、小山猫、花脚……

有人说:“赶马人是中国的吉卜赛人”这话有一点道理。赶马人不论生活,还是性格,都与吉卜赛人有点相似。他们身体都比较健壮,常年走南闯北,离乡背井,居无定所,特殊的环境打造了他们的特殊性格。

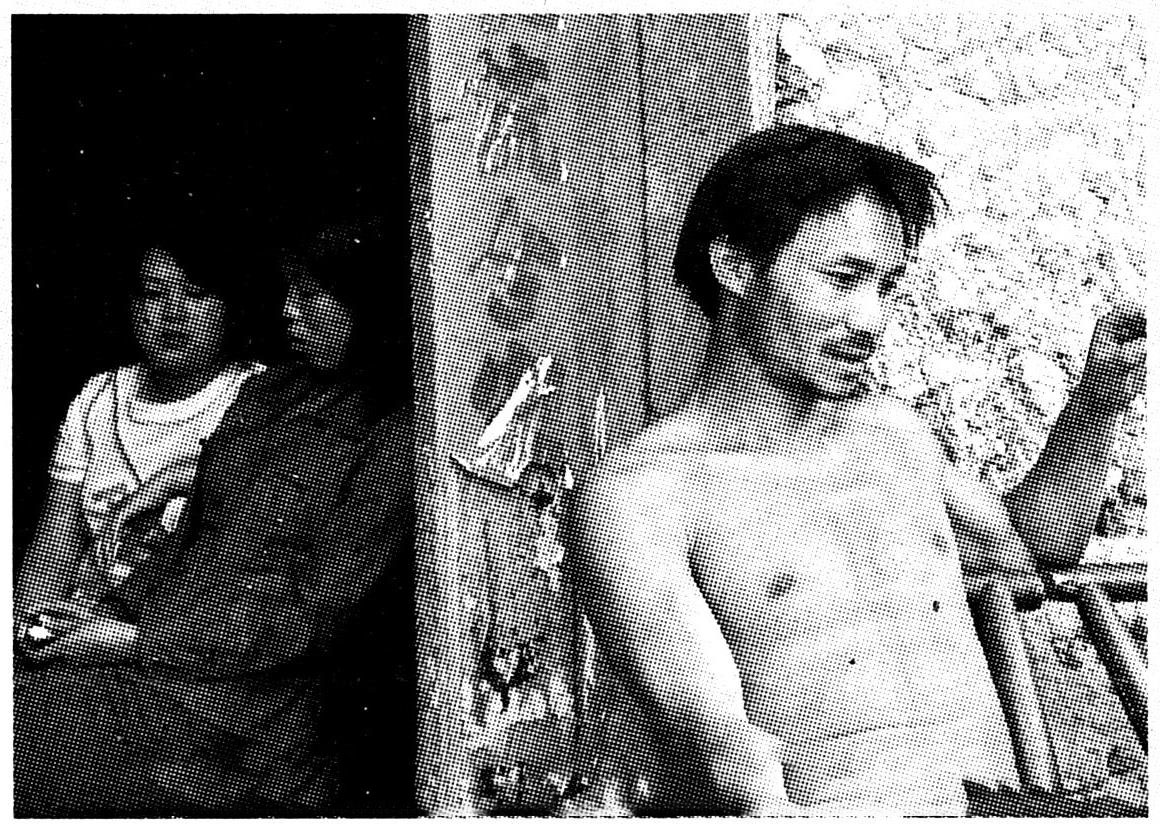

30岁的何胜忠,是四川凉山德昌县的一名赶马汉子,今年的春节过后何胜忠就与同乡的其他赶马人来到陕南为高压输电线路基塔的建设驮沙运石。他那黝黑健美的肌肤和他快言快语对马帮的介绍,证明了他已是一个从事这项工作多年的老把势。大半个中国都已跑过的何胜忠说:“忠诚和勇敢,是马夫所必须具备的品质;而信誉,是他们赖以生存的基础”。眼看这批活还有20多天就要干完了,何胜忠想着能早日返回家乡,可他又盼望着下一个活的到来。

赶马人的生活是很苦的,也很危险,山郊野外扎营搭帐篷是常见的事,午饭一顿方便面也不足为奇,骡子翻下山摔死,他们也只能认倒霉。另一方面,赶马人的生活也很快乐,他们远离喧嚣的城市,行走于青山绿水间,伴着彩云、骏马,高兴时喊一嗓子,疲劳顿消,自由自在……

夕阳照在远处的梯田上,折射出的光影叫人莫名眩晕。劳作了一天的赶马人拖着他们疲惫的身影,收去了远处高山上的最后一缕阳光。

本报记者 郭玉军 文/图

行走在山脊上的驮队

陡峭的山路扎好货物是关键

头马

63岁的杨志德是驮队里年龄最大的一位,平日大家只让他干点轻活

夜晚赶马人还得忙着喂骡子,因为骡子只吃饲料可不行,还得喂几个鸡蛋

闲暇之时何胜忠也思念起远在家乡的妻儿

驮队的到来为寂静的小山村增添了生机