编者按:曾在西译创业十年的时候,在香港回归的日子里,在党的生日的那一天。《中国青年报》于1997年7月1日,刊发了由资深记者李忠撰写的《丁祖诒和他的第二希望工程》一文,当时在全国引起了如潮的赞叹。时隔近十年,今天再次把这篇文章呈现给广大读者时,我们依稀听到:一位铮铮铁汉甘愿弓起脊梁,给落榜有志青年营造添把柴的“第二希望工程”这一磁性的声音。走过岁月,穿越时空,我们读着这篇文章感觉她在我们的心头像昨夜依然闪烁的星辰。丁先生关于“第二希望工程”掷地有声的理念背后,是他20载执着的奋斗和无私的奉献,是10万西译学子青春的焕发和憧憬的绽放,是中国民办高教破土的艰辛和成长的铿锵。再次透过此文,十年前的数字和今天的巨变,看看今天他们拥有的2000亩自有校园和近70万平方米自有校舍,为国家积累的1亿元固定资产,40000多名全日制住校生的惊天规模以及年年98%就业率的金色诱惑——这一连串惊人的数字,使这个位于汉唐古都终南山下的民办大学,再次把中国民办高等教育的创新理念和辉煌业绩耀眼地书写在中国960万平方公里大地上,他要为落

榜生创造一个天堂——让无助的有助,让有志的成才,让奋进者辉煌!在今年的招生中,他们的本科、专科录取超高全线飘红。

天空和泥土

构成你生命的远大背景

精神的火焰

闪耀在你的心灵

淡泊平静

使你的欲念变得很轻

乐观豁达

使你的面容如松柏长青

春风染绿你蓬勃的思绪

坚守在春天的树下

看蓓蕾在阳光下绽放豪情

——摘自一位学生写给西译院老师的诗作

1989年,一封看似普通的呼救信引起了社会各界的重视——

“因为家里太穷,我不能上学,我才满12岁,多么想多读几年书;长大为祖国多作贡献,请帮帮我吧。”

从这封信开始,引发出了一项以“救助穷孩重返校园,接受教育”为主要内容的“希望工程”,这是一项伟大的工程,是一项造福子孙事关中华民族未来的工程。如今,在古城西安,在祖国大西北的那片黄土地上,有一位民办大学的校长,因致力于他所认定的“第二希望工程”,引起了海内外舆论的广泛关注。

早在1990年,香港《亚太经济》杂志,就曾有专题报道;“美国哈佛大学、日本早稻田大学,皆为国际闻名遐迩的私立大学。中国,一位教育工作者脱颖而出,在大西北的黄土地上崛起一座民办高等学府。几年来,西安多家显赫一时的社会办学因生源的缺乏而纷纷关闭,唯独这位教育工作者办的学校,却蒸蒸日上,博得了社会各界青睐。人们说,这是中国的哈佛、中国的早稻田。“这所学校便是西安翻译培训学院。这位教育工作者就是被人们誉为‘20世纪新武训’的丁祖诒。”

据了解,每年高考落榜生在250万人左右,每年7月,成千上万的高中毕业生们涌向高考的“独木桥”,过去的成为“凤凰”,那过不去的呢?风华正茂的少男少女们的金色梦想还能不能实现?他们心绪苦闷,傍徨在人生的十字路口。正是因为看到这一幕,丁祖诒才挺身而出,他说:“高考落榜生犹如烧了七、八十度的水,如果给他们再添上一把柴,让他们在民办大学里继续深造,他们就完全可能成为高等职业技术人才,他们同样是我们中华民族未来的希望,这应该是第二个希望工程”,“我相信,只要我们努力创造条件,就一定能把这些由于种种原因而落榜、但心里还燃烧着求知火焰的孩子们培养出来,使他们成为祖国建设的宝贵人才。”所以,丁祖诒所做的事情,就是要帮助那些还在苦闷傍徨的高考落榜生,走进大学,得到一个继续深造接受高等教育的机会,因为,他们同样是中华民族未来的希望。这,就是丁祖诒所说的“第二希望工程”。

走近梦想

没有梦的人,是没有理想的人;有梦而又不愿尽其所能努力实现的人,是没有出息的人。一位作家这么评价丁祖诒:一个有梦想而又不懈努力要实现心中梦想的人。

十年前,在办学之初,丁祖诒就曾在西译院的旗帜上写下“建三秦黄埔,创华夏哈佛”的口号,他曾在心中无数次地为学院规划着宏伟蓝图:把西译院办成高档次、高水准的民办大学;早日踏上与国际著名的私立大学竞争的起跑线,和美国的哈佛大学、日本的早稻田大学比个高低。但眼下,由于民办学校是白手起家,长期依赖租赁校舍办学,教学点分散,既加大了管理的难度,又加重了经济负担,每年略有节余的办学收入,多数要用来支付租金,长此以往,心中的梦想何日才能实现1993年下半年,一个重要信息传进了丁祖诒的耳朵里:位于西安南郊翠华山”下的三线企业国营西安第一钟表机械厂,迁入市内电子城工业园区,老厂的200亩厂址、6万平方米建筑,以630万元人民币标价转让。丁祖诒当即前往实地考察,几个来回之后,他心动了,这块被古代大诗人王维誉为“太乙近天都”的风水宝地,虽不适于搞工业,但正是开展全封闭外语教学,加速学生成才的理想之地,“吃”下它,学院便可彻底摆脱“寄人篱下”的生存格局,其今后的发展远景将不可限量。

丁祖诒想的是:既然从事的是百年树人的事业,就要为百年以后去设计、去奋斗。他决心让“华夏哈佛”在翠华山下崛起。丁院长的决定传出去后,全校反响不一,放弃“小康”,重新勒紧腰带奋斗,是部分职工所不能理解的,一时间,疑问、责难、警告、反对之声,紧紧地包围住了丁祖诒。一连几个不眠之夜,丁祖诒反复思量,这一次是西译院的二度创业,比第一次创业似乎更艰难。最后抉择的时刻到了,当丁祖诒把自已的决心和盘向全校师生托出时,没想到,会场的几千名学子用雷鸣般的掌声回应他,全体同学自发起立,高声齐唱:“院长你大胆地往前走,往前走,莫回呀头!通天的大道,九千九百九呀……”

1994年开春,一座崭新的大学城——西安翻译学院新校园,在翠华山下、太乙河畔落了户。看着全体学生都顺利住进了宽敞整洁的公寓式宿舍,坐在窗明几净的新教室里,丁祖诒终于舒心地笑了。自1987年成立以来,西安翻译学院既没有任何独特的自身优势,更没有享受过任何特殊的优惠政策;到目前为止,已积累了数千万元(现已10亿元自有校产——注)的资产,拥有200多亩校园(现已买断三家国营旧址拥有2000多亩自有校园),7万多平方米校舍(现已兴建了近70万平方米的自有校舍),全日制在校学生6000多人(现已40000名住校生),毕业生近万人(现已毕业6万余人),成为国内民办高校中的“佼佼者”,学院背巨债买下国营大厂原址,也使这所民办高校胜利结束了它的艰难创业期,步入辉煌的新序幕,同时,也以此举宣告了我国当代民办高校长期靠租赁校舍办学寄人篱下的初级生存格局彻底结束。丁祖诒也因此而一步步走近了他的梦想。

为了学生

中学时代,丁祖诒曾以高考每门90分以上的成绩,为众多高校所青睐,但由于在那个时代,“政审”不合格,他出人意料地落榜了。

丁祖诒说:“这是我人生中受到的第一次伤害,这种刻骨铭心的伤害、深深扎进心底的自卑乃至恐惧,至今还不时地从积淀的岁月里浮上来。”正因为此,今天的他才特别能理解高考落榜生的心情,不管是因为什么原因而落榜,他都想帮助他们,使他们在高考受挫的苦闷中,能重新唤起希望,让青春迸发出光芒,1985年深秋的一天,西安城里一条灰墙灰瓦的小巷中,挂出一块很不起眼的招牌;西安外国语联合培训部。招生简章负责人一栏,清楚地印着丁祖诒的名字。闻讯而来的高中毕业生们怀着疑虑和惊讶,走进了这所与高等院校有着天壤之别的“培训部”,但一年以后,原来一张张忧郁的面孔变得喜气洋洋。第一期兼职导游班的学生50人,有43人通过了省旅游局的导游证统考,走进了令人羡慕的导游业,他们没有沦为待学、待业青年。是这个小小的“培训部”,赋予了他们本领,帮助他们摆脱了困境,这些学生从表情到心态的变化,深深触动了丁祖诒的心。从那时起,“培养落榜青年,一切为了学生”,这沉甸甸的12个字,奠定了丁祖诒办学之路的基石。

1987年,48岁的丁祖诒辞掉了公办大学教师和外语教研室主任的舒适工作,一家三代七口人从大学分配的大三居室,搬回到原单位15平方米的陋室中。这一年,他在各有关部门的帮助支持下,正式创办了一所民办大学——西安翻译培训学院。1988年夏季,西译院第一次招生就录取新生600名,加上由培训部转来的学生,全日制在校生达到1000多人,到1990年,三年时间,学院已拥有全日制在校生3000多人,1996年扩张为6000人的规模,成为当时西北地区规模最大的外语类民办高校。丁祖诒用的是什么魔法,把一个小小培训部拓展为一所名副其实的民办大学呢?

丁氏教育模式

在二十多载的外语教学实践中,丁祖诒发现,随着国家对外开放的深入,懂外语的涉外人才——包括旅游、外贸经营管理等方面的人才非常缺乏。因此,他果断地提出了培养“复合实用型涉外人才”的教育新模式,制定出“外语+专业+现代化技能”的叠加式教学体系,这个体系后来被命名为“丁氏教学模式”。为此,国家人事部人事与人才科学研究所在北京钓鱼台国宾馆举办“西安翻译学院丁祖诒教育管理模式高层研讨会”,近百名专家参加了会议。这个模式,要求学生在入校后先学习英语系大专段全部课程,继而选修国际会计、国际贸易、国际旅游、涉外文秘、市场营销、计算机应用等专业方向课程,另外,要求学生在校三年内,掌握办公自动化、礼宾礼仪、现代公关、外贸函电、书法和小汽车驾驶等多项技能,以适应三资企业和劳务输出的需求。丁祖诒开创的这种把高等教育自学考试与大学后继续教育融为一体,把专业深造与现代技能培训合二为一的高等学历教育模式,极大地丰富了高等教育的内涵,对新形势下的高等教育体系的改革,无疑是有着先驱性的指导意义。毕业生怀揣两张“文凭”(高等教育自学考试毕业证书、权威部门颁发的上岗证书),既会外语,又懂专业,还掌握有多种现代化技能,自然而然地也就拥有了竞争理想职业和早出成就的真正“本钱”。民办高校毕业生,国家是不包分配的,但是,由于西安翻译学院以社会需求为导向,坚持培养和输送复合实用型涉外人才,这里出去的毕业生,凭借自身的实力,在双向选择、‘择优录取的人才市场上,绝大多数会成为社会青睐的“宠儿”。1995年,新加坡银行系统到西安录取职员,先在几个外语、财经类院校联系,均因学生缺乏专业技术知识或外语交流能力而未能如愿,随后来到西译院,竟一下子从这里的应届毕业生中选招了30名,月工资7000元;1996年,该校应届毕业生,在毕业前3个月就被海内外137个单位抢聘一空。1997年,该校应聘毕业生,截至5月底,就被上门的109家三资企业聘用,6月份刚开头,南方又有十多家大型企业来函索聘数百人。西安翻译学院推行的全新教育模式、富于竞争力的人才培养格局,充分体现出办学者面向现代化、面向未来、教书育人的办学思想,而生源常盛不衰,毕业生供不应求又从另一个侧面证明了他们改革的卓有成效。

团圆的家

在西安翻译学院的校园内,就会发现,这里在校学生人人佩戴校徽,人人衣着整洁大方,这里任何公共场合看不到学生吸烟、喝酒和男女学生勾肩搭背卿卿我我,这里的教室座无虚席,这里的早读晚自习秩序井然……西译院抓教育教学质量,走的是“全封闭、严管理、聘高师”的路子。他们要求,凡在校学生必须住校,周一到周五非请假不许出校门,实行准军事化严格管理,新生入校,首先进行为期一周的军训以及校风、校纪、规章制度等方面的教育。在校园内每个教室都配有教学监控系统(早已取消)、教室对讲系统和闭路电视系统,幢幢公寓皆配有暖气、电话传呼和无线语音系统(现已配备20000多个网络端口)。严师出高徒,西译院的“硬”路子,保证了他们的办学质量,陕西省1993年的英语综合技能考试,该校合格人数占全省合格人数的一半。与此同时,西译院教师也有严格的要求。该校师资队伍的结构是“专兼职结合,以兼职为主”。他们对兼职教师实行考核淘汰制,公开聘用,现在聘用的教师,中高级职称者占90%以上。

严也意味着爱

西译院的一名女学生自己丢了钱,出于报复心理,拿走了同宿舍另一位女生的一条项链。失主的家长找到丁院长说是亲眼看见她带了一条项链酷似自己女儿的。丁祖诒知道了此事,找到那名女学生,只对她说了三句话:

“你是否认为别人拿了你的钱,你就应当拿别人的东西?”

“赶快把东西拿出来。”

“你真想要,我给你买一条,但是,绝不能干损人利己的事情。”

女生哭了,哭得很伤心。丁祖诒没有过多的指责更没有严厉的批评。女学生交出了项链,事后又主动交上一份检查。丁祖诒把项链还给了失主的家长,留下两句话:

“希望你们能原谅她。”

“请你们为她保密。”

案子就这么破了,幡然悔悟的姑娘又绽出了往日的笑容。

在以后的几个月里,丁祖诒从工资里省出一笔钱,买了一条项链。当他把金灿灿的项链递到姑娘手里时,姑娘又哭了。她把项链还给院长,只希望丁院长看她今后的行动,现在,这条项链还放在丁祖诒的抽屉里。

西译院有一位名叫任锋的小伙子,家住在陕北一个偏僻的小村子,虽然心气很高,无奈家境贫寒,只得面朝黄土背朝天地做着他那无望的“大学梦”。一次,小伙子在别人家里看到一份介绍西译院的报纸,西译院便成为他朝思暮想的理想之地,可家里连温饱都没有解决,哪有钱上学啊。要上学的念头折磨了任锋几个月,一天他终于鼓起勇气,给丁院长写了封信。收到这封来自陕北老区的信件,丁祖诒坐不住了,他连夜给小伙子回了信,信中写道:“来吧,孩子,学院可以给你安排一份工作,你可以在工作中学习,我们等着你。”就这样,小伙子来到了西译院,工作得十分出色。

西译院自创办以来的十个中秋节,雷打不动地,丁祖诒都要和老师们一起到学生宿舍挨个送月饼,让所有的学生们,都把西译院当成自己的家,一个团圆的家。

生命中的挑战

西译院是一个团结的大家庭,但丁祖诒的小家庭却是残缺的。他为了创办西译院顾不上家,妻子离他而去,老母病危住院他也无暇前往守护,几代人挤住在15平方米的陋室里。丁祖诒的手腕上,是一块戴了几十年价值30元的“紫金山”牌手表。丁祖诒个人是清贫的,办学之初,丁祖诒便清楚,民办学校其资产属国家所有。他想方设法地将学生们的学杂费用于学校的自我滚动发展。丁祖诒认为:“民办学校,是把收入用在办学上,还是千方百计地装入个人或小团体的腰包,这是社会主义的教育家与资产阶级学商们的最本质区别。是真办教育还是假办教育?是视学生为栋梁之材,还是把学生当‘摇钱树’?在办学收入流向这块‘试金石’上一试,,便可泾渭分明。”“取之于学,用之于学,关键在于用之于学。这个口号谁都会喊,但要把它当做‘真经’念好,可并不容易,无私奉献的人,才能真正做到用之于学。”当年,那个足以考上名牌大学而又与大学无缘的中学生,曾经铭心刻骨地发过誓“今天,我未能跨进大学的门槛,总有一天,我要登上大学的讲台,”这一天真的来到了,那个当年的中学生,不仅登上了大学讲台,而且还亲手创办了一所大学,一所中国黄土地上未来的“哈佛”。台湾女作家琼瑶女士到西安旅行时,专程参观了西安翻译学院,参观完毕,激动不已的女作家用她那生花妙笔为学院题词;“生命中永远有数不清的挑战;面对挑战,不论是败是胜,总是在人生的旅途上迈出了一大步”。

此刻,58岁的丁祖诒登上翠华山巅,俯视太乙河畔美丽的西译校园,猛地念出一句话:“昔日太乙近天都,今天西译壮天都”——昨日是大诗人王维在作逍遥游,今天是一位教育家正挥洒他的生命和才情,在中国民办教育史上,抒写一卷灿烂的诗篇。 (文/李忠现为中国青年报社

副社长 载自《中国青年报》1997.07.01)

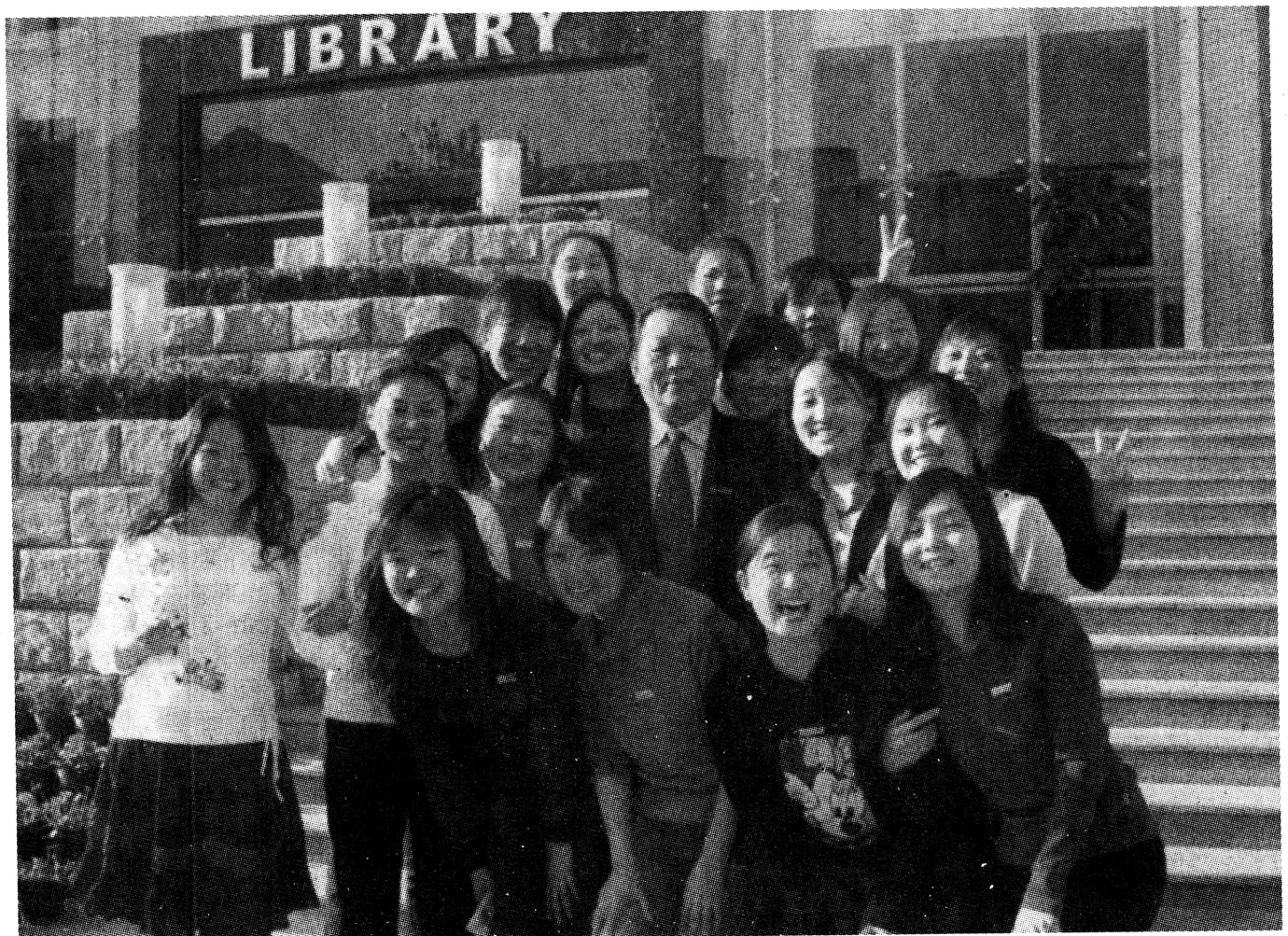

毕业生依依不舍地簇拥着他们的丁院长

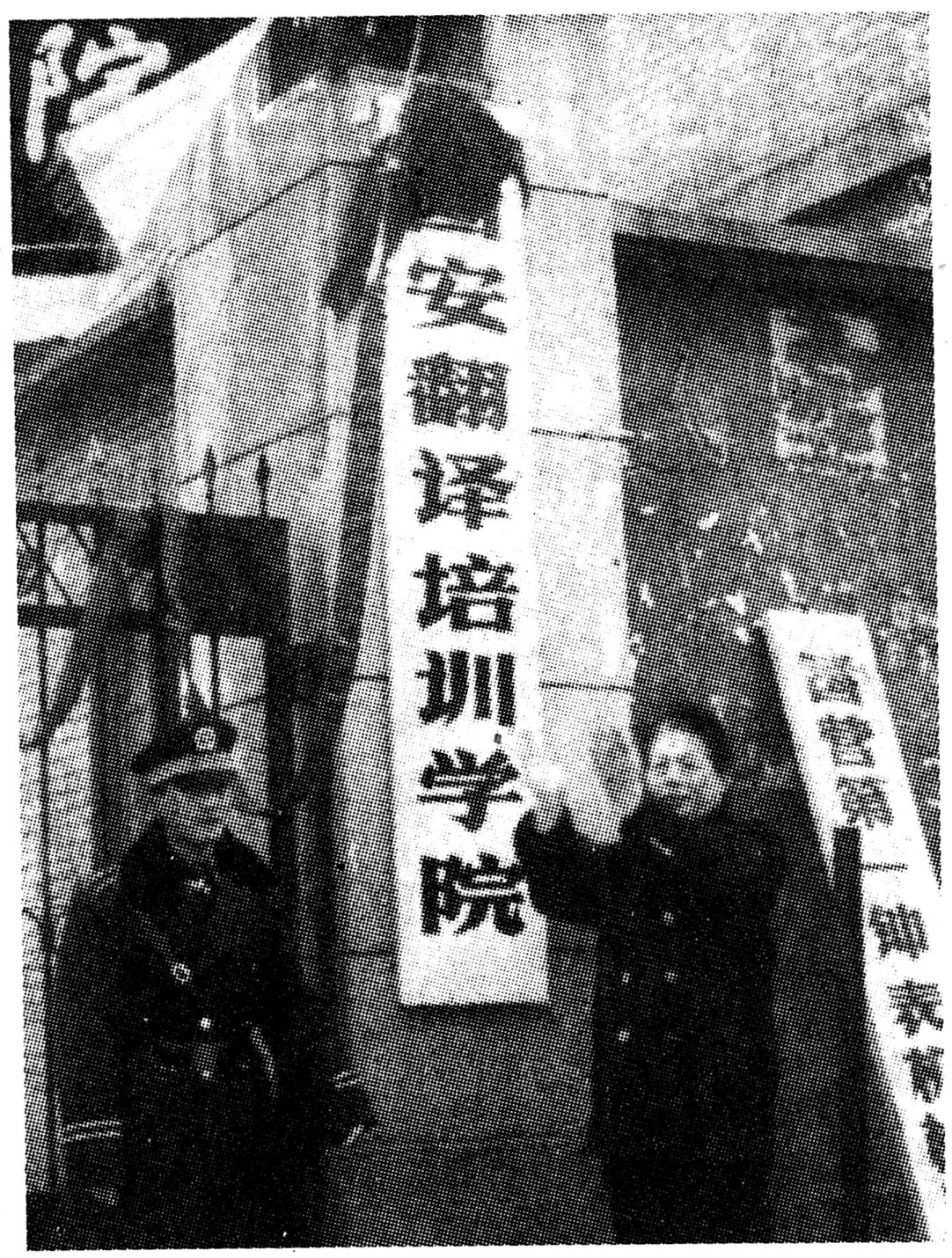

1993年岁末,丁祖诒果敢地买断了国营钏表机械厂。从此,结束了民办高校长期靠租赁谋杀生的历史,西译终于有了自己的土地,自己的校舍。图为刚刚挂起的西译校牌,西译从此杨帆起航——

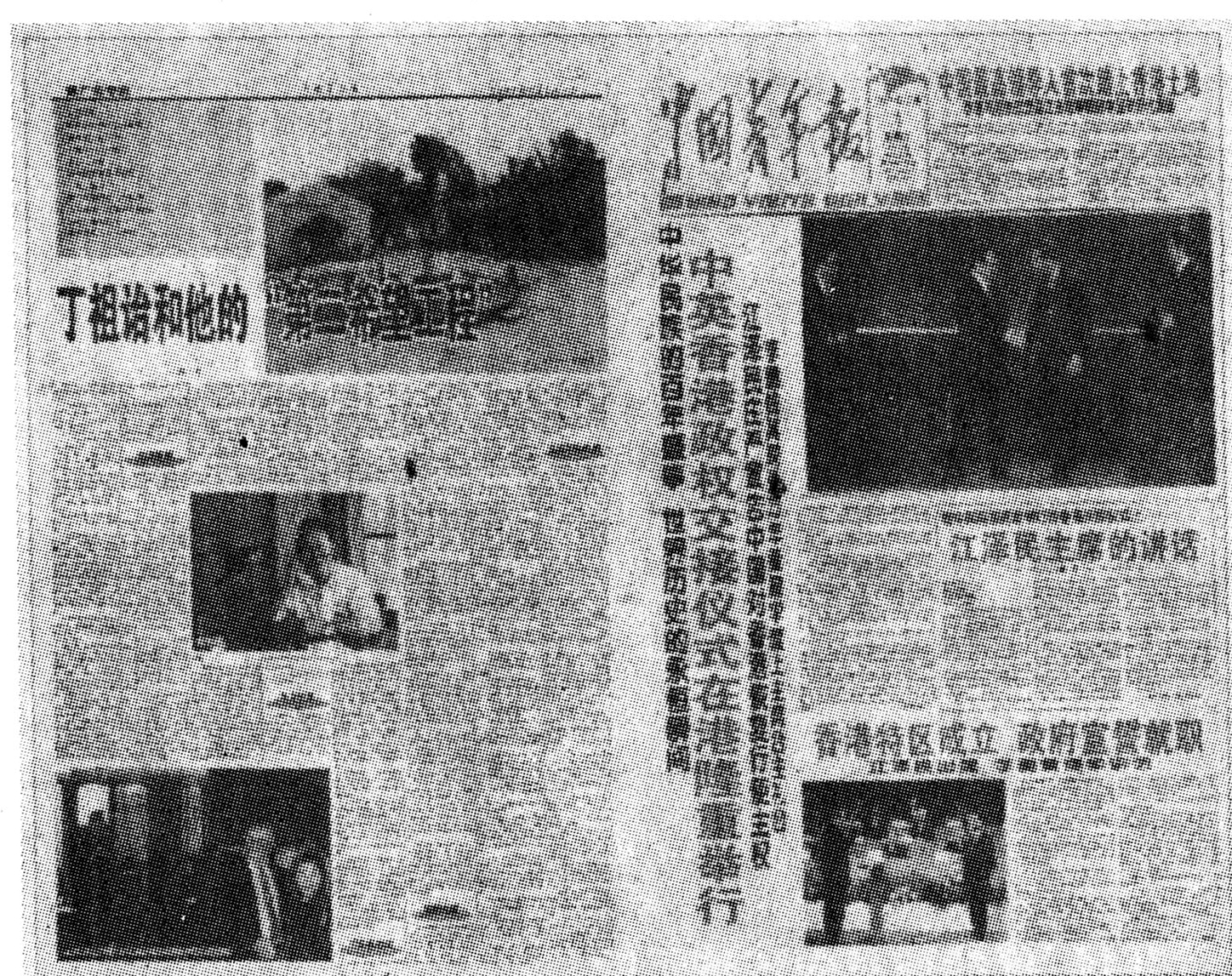

当年《中国青年报》整版报道丁祖诒和他们的“第二希望工程”的报样