图/文 李霞

陕西南部的安康市紫阳县是一颗深藏在秦岭之中的绿色明珠。这里不仅风光旖旎,满山碧绿,而且这里还因为地产资源丰富和人民勤劳质朴而著称。早于上世纪的七十年代,我国在三线建设期间修筑的襄渝铁路就使这个深藏在十万大山中的小县闻名遐迩。交通条件的极大改善和这里得天独厚的物产资源一起开创了紫阳县县域经济发展的崭新篇章!

进入新世纪后,随着国家西部大开发战略的实施和党的富民政策的推行,紫阳县委、县政府一班人解放思想,转变观念,以与时俱进、求真务实的开拓精神,大力推动和支持全县的劳务输出产业,紧紧抓住发展劳务输出这个经济振兴的“龙头”行业,极大地调动起了当地群众外出创业的积极性,全县的经济发展和财政收入也因此步步攀升,大大加快了紫阳县致富奔小康的前进步伐。

尤其是2006年春天,十届全国人大四次会议又传来了振奋人心的消息,党中央国务院提出号召,要求全国人民“开拓创新扎实工作为实现国民经济和社会发展第十一个五年计划和全面建设小康社会的宏伟目标而努力奋斗”。又一个建设社会主义新农村的春天来到了我们的面前。也就是在这种历史背景和时代舞台上,一些已在农村经济发展中做出过积极贡献的致富带头人更是如鱼得水,再一次遇上了自己大展宏图、施展才华的绝好机遇。

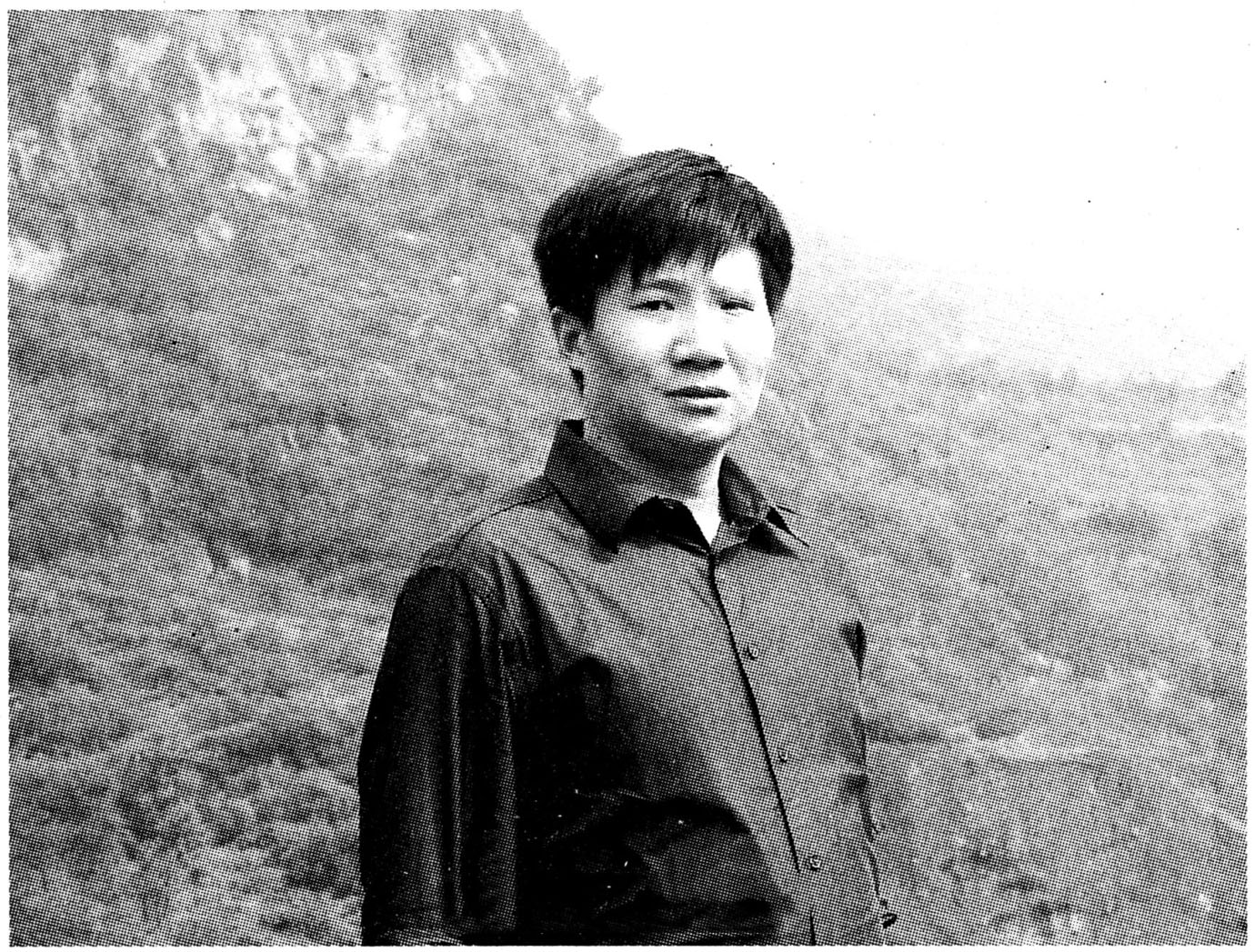

也就是在这个收获的金秋季节里,当紫阳大地上层林尽染,满目山花烂漫的时候,我们走访了在当地颇有名气的农民致富带头人王章应,见面后的一番交流与沟通之后,让我们见识了这位创业者不俗的谈吐和稳健的作风。出于一种对他人生经历和艰苦创业的好奇之心,我们便随着采访的深入,渐渐走进了王章应的创业人生和坎坷经历之中……

初识王章应

一个秋高气爽的日子,我们在安康市和紫阳县采访有关这里劳务输出产业的发展和情况的时候,就多次听到了市、县两级政府有关部门的同志谈到王章应的名字。特别是在安康的劳务输出大县紫阳县劳动局走访期间,有关王章应的话题就更多了,出于一种职业的习惯,我们开始将关注的目光投向了这位有着广泛群众基础和备受各级领导好评的致富带头人。

紫阳县劳动局的同志这样评价王章应:“出生在安康市紫阳县汉王镇草川村的王章应是一位从紫阳的大山中走出来的创业者,他自小就不甘贫困,艰苦的生活磨练萌发了他立志要走出大山,在外面的世界创出一番事业的雄心大志,也就是有着这样的生活经历和人生体验,这些年来,王章应硬是凭着一种坚韧的执著和坚定,靠着心底顽强的信念和追求,用自己的心血和汗水创出了一条不平凡的创业之路,在紫阳劳务输出的事业中实现了自己的追求和人生价值”。

现在在紫阳县的汉王镇,王章应早已是一位家喻户晓、妇孺皆知的成功者了,他先是抱着到外面的世界看一看,闯一闯的心态自己一人走出大山,其后由于他的吃苦耐劳和诚信做人,在山西省的晋中市打开一片属于自己的天地之后又返回故乡联络起更多的乡亲们外出务工,不仅改变了自己的命运,而且还为当地的群众找到了一条致富的捷径,他的事迹因此而被家乡的群众广为传颂……

我们见到王章应时,这位看上去貌不惊人,满脸忠厚和气中年汉子的面色里似乎还有几分腼腆,言语不多,说话时语气平静。说起他今日的成功和人们对他的评价,笑容里仿佛有了一种孩子般的羞涩,但在说起他自幼受到的苦难和磨练的时候,他的表情里却明显流露出了一种无奈和扼腕之情……

王章应1970年出生于安康市紫阳县汉王镇草川村,他父母一共生养了他们兄弟姊妹八个,他排行老七,由于兄弟姊妹多的缘故,他的家境十分贫困。十一岁那年才上到小学二年级的他就不得不离开了充满着欢乐的课堂而辍学回家,幼小的年龄就担负起了放牛、放羊的重担。那个时候,别说是享受少年时代的快乐,就是连一顿像样的饱饭都吃不上,之后,还未长成大人的王章应就又开始了在庄稼地里劳作的艰苦生活。

王章应的童年和少年时代就是在这样的艰苦环境中度过的。他虽然没有从书本中学来更多的知识,但他却在生活之中磨砺出了一份刚毅和顽强;他也没有在成长的经历中享受到快乐,但他却还是在岁月的流逝中积累了忠厚和诚实,这些对于一个家境贫寒的年轻人来说,实在是一笔丰厚的精神财富。王章应日后之所以能够走向成功,与他这段令人难忘的经历有着很大的关系和渊源。

1990年,20岁的王章应在一个极其偶然的场合里听人说到外面去打工能够挣到钱,不仅如此,他也在那一天得到了别人给他写了一个地址的纸条,也就是这一张小小的纸条,却成为了他日后改变了命运的重要见证物和信物。

与我们说起这段人生经历,王章应的心情很快就变得沉重了起来,尤其是说到他刚刚步入社会时的那段经历,我们明显在他的眼神中看到了一丝忧郁。然而,生性刚强、志向远大的他并没有被眼前穷困潦倒的生活所击倒,相反,这样的生活更加深了他一心要干出个样来的信念和理想。

就是在那个即将要改变自己人生命运的节骨眼上,他却又一次体会到了穷困与艰难的滋味,临出门时,他要投奔山西省晋中市灵石一家煤矿的时候,却因手头没有路费而犯难,为此他足足跑了三天,几乎找遍了所有的亲戚朋友才凑了几十块钱的路费,终于在一个雄鸡破晓的早晨匆匆上路,踏上了以后决定了他人生命运的曲折之路。

当他在人地两生的山西省晋中市的火车站走出来的时候,自己身上只剩下了几元钱。我们可以想象,一个初次走出大山的山里人,身处异乡,兜里的这点钱能干些什么。那时的王章应虽说是囊中羞涩,但他心中却还有一丝希望,因为这里还有一个可以投靠的亲戚……

然而,事情的发展并没有像王章应想象的那么顺利,他在那里别人看他是个生手,大一点的正规煤矿不要他,万般无奈,他只好跑到私人开的黑煤窑去给人家挖煤、拉架子车,一天仅仅能挣到8块钱,除了吃饭什么也剩不下了……

那几年里,王章应苦也吃了,累也受了,但是好像“老天爷”与他做对一样,事情总是那么不顺利,不是找不到活,就是有活干却拿不到工钱。就在这样的磨难中,就在这样的煎熬中,日子一天天过去了,那些日日夜夜,他几乎是夜夜无眠,辗转反侧于床榻之上。最凄惶的日子里,他甚至连吃饭都成了问题。也就在那个时候,有人好心劝他:“算了吧,认命吧!”

但是,王章应之所以是王章应,王章应之所以能够有成功的一天,也就是在他的身上有一种倔强与刚强,就是他的这种性格日后成就了他的一番事业,到如今,王章应可谓是成功人士了,但每每提及那一段经历,他还是有一种刻骨铭心的苦痛与酸楚在心里……

命运交响曲

“人活着总是要有一个奋斗目标,只有有了这样的追求,才能迈开勇往直前的脚步。”和王章应谈起他这些年在外闯荡的体会,问及其事业这些年的发展情况时,王章应深有感触地说:“我的事业能发展到今天这一步,除了自己的努力和乡亲们的大力支持外,还离不开党和政府的好政策,是这个时代给了他发展的机遇,是上级各相关部门给予了他莫大的关怀和支持。”

其次,王章应与很多的打工者不同,别人吃苦下力只是为了挣俩个钱回家养家糊口,而王章应却是想以此来改变自己的命运,所以说,他是一个很有心计的人。在刚刚走出大山融入城市打工的日子里,别人干一天活回来不是倒头就睡,就是三个一群,五个一伙的打牌、闲聊、上网,有的甚至还去赌博,而王章应却抓住一切机会一边打工,一边学习,甚至在干活时也是多长一只眼,多用一份心,在干中学,不懂就问,勤奋刻苦,由于他的机灵和勤快,王章应很快就被周围的人所喜欢。到了1991年他每天就可以挣到20块钱了。

人们常说:“干一行,爱一行;爱一行,才能干好一行”。这或许也是王章应从事劳务输出业十几年之所以能够干得出色的最好诠释吧!

当他怀着一腔热情和远大抱负加入到处处涌动着的打工人流之中的时候,他所到的山西晋中地区的一切并不像他想象的那么顺心如意。那时候,他所在的工地矿山的工作和生活条件都极为艰苦,冬日的寒风和夏日的骄阳对于从事打工的人来讲是第一个要闯过去的关口,王章应就是这样开始了他的打工生涯!

面对困难,人们有两种选择:冲上去战胜它,要不退下来回避它。而我们面前的王章应却是选择了前者,用他自己的话讲:“艰苦的环境更可以磨练人,更可以锻炼人”。

就这样,王章应安下心,扑下身子从一点一滴做起,用高标准严要求来对待工作。在很短的时间里,他就因表现突出,成绩优异而被用工单位的领导所器重,任命他做了组长、班长,甚至是工队长。这之后,他更是铁定了主意要在自己所热爱的事业中干出一番模样来……

从1990年外出打工以后的几年时间里,王章应随着时光的流逝,随着在外打工经验的积累,王章应开始变得成熟了起来,到1996年,他手下的务工人员就已达到了近百人,到2000年又上升为300余人,2003年达到了500余人,到目前,他的“灵石金庄煤矿有限公司陕西工队”的务工人员更是达到了1000余人。我们可以算这样的一笔账,按每个劳务输出人员每月工资1500元计算,一年就是近2万元,1000人就是2000万元,这样的一笔帐和一个数字对于王章应的家乡紫阳县这样的贫困山区县意味着什么,这里无须赘言。

正如王章应所言:“人活着,就要实现自我的人生价值;人活着,就得为社会做点什么。”这些年,王章应个人富起来了,腰包里有点钱了,他不忘回报社会,为社会的公益事业做了大量的投入。首先,在他的劳务队里就安置了1000多名当地贫困山区的富余劳动力,每个工人的月收入都在1000至2000元之间,许多人家里不仅脱了贫,而且还买回了电视机、摩托车等高档用品。当看到自己村子里孩子上学的条件很差,他就主动捐资助学,一掏就是十万元。当得知一些学生考上大学却又上不起学的事后,他又准备明年再拿出一笔钱来,为那些进不了大学校门的孩子提供一个上学的机会。王章应感慨地说:“自己现在有这个能力,而且,钱是个生不带来,死不带走的东西,看到这里的条件这么差,尤其是孩子们这么苦,我愿意拿出一部分钱来资助他们。”

朴实忠厚的王章应还以诚信办事,说到做到而受到了合作伙伴企业的信任,多年来,他与这些企业的合作共事一直都十分顺利和愉快。说起自己之所以能够在竞争激烈的劳务市场上获得如此大的成功,王章应说:“有钱大家赚,及时为工人发工资,帮助他们解难题,稳定队伍,凝聚人心是根本。”每到发工资时,无论工程款到账与否,他总是千方百计筹措资金,确保工资按时发放,遇到家里有困难的工人,他还能提前垫付工资,帮助家里渡过难关。

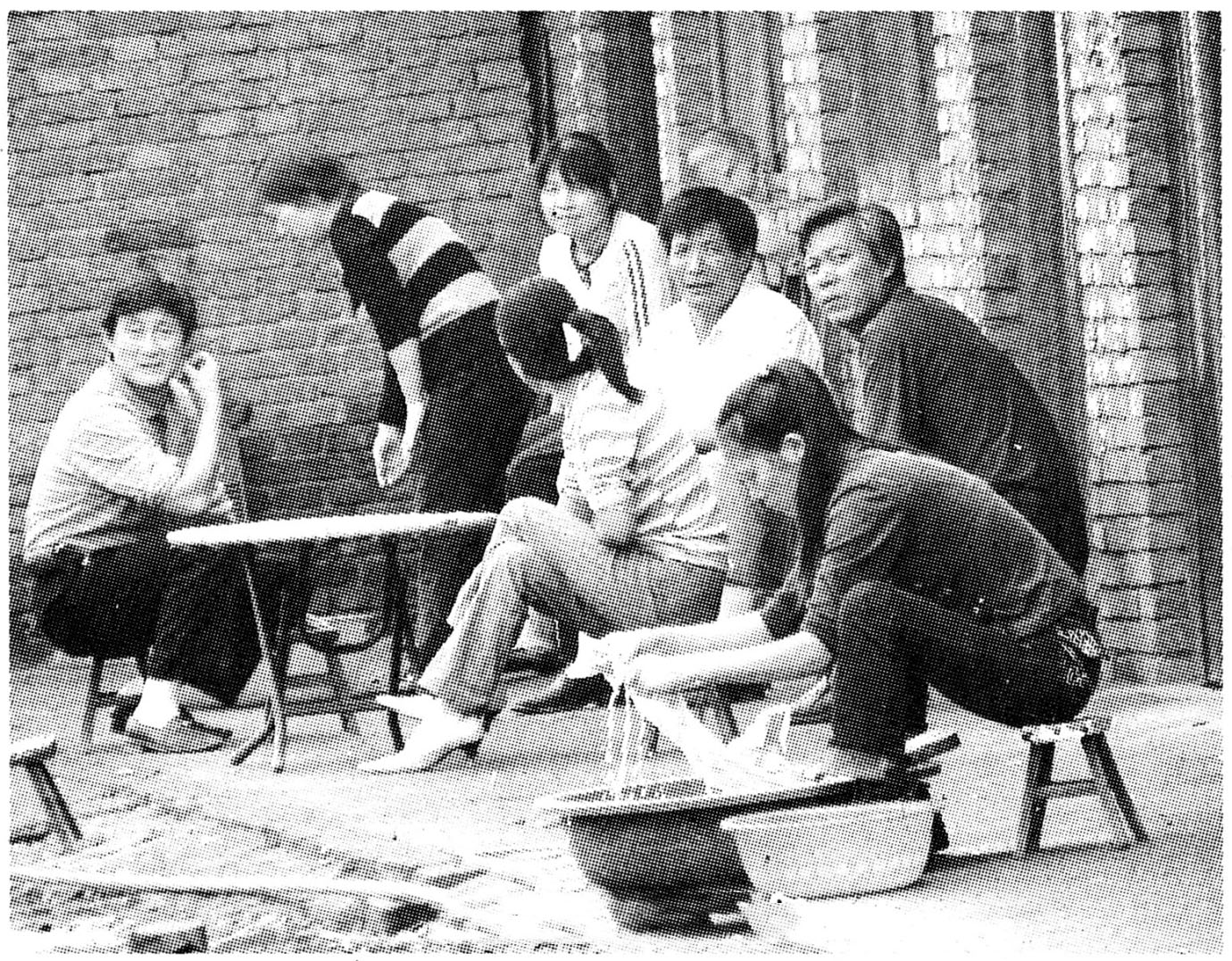

与此同时,就在前不久,王章应还在不断提高劳务人员工资和福利待遇的基础上,为大家又办理了养老与医疗保险。他还十分注重开展形式多样和生动活泼的文化娱乐活动,帮助大家解决在外打工思乡念家的惆怅和担忧,不仅活跃了大家的业余文化生活,而且还为稳定队伍、鼓舞士气奠定了良好的基础。

经营讲诚信

走访王章应的时候,他讲了这么一句话令我们记忆深刻,他说:“当你比别人高一点的时候,人家嫉妒你;当你比别人高一截的时候,人家羡慕你;当你比别人高一大截时,人家依靠你。”这段话表达了他对事业追求的最真实的感受。

是的,王章应和他的陕西工队以及他的矿山企业发展壮大有其独特之处,正如一些熟悉王章应的人分析的那样,他们说:“一是选择了先进灵活的经营模式;二是始终确立正确的经营主攻目标;三是随时聚积容纳使用各类人才。”

王章应在发展自己事业的同时,首先是坚持了“用诚信治理工队,用诚信树立形象”,其次是在用人上重视人才,每次工队聘用管理人才,他都亲自到场面试和考察,对于那些有能力的,他一个也不放过,对于一些平庸者,他一个不用。

王章应的同事们在评价他的时候曾说:“王章应是一位作风过硬、管理有方且有着人格魅力的领军人物。”还有人说:“王章应为人正直,忠厚诚心,别看他一天话不多,可心里却总是有一团火,对工作热情,对同事也热心”。

经过了几年的奋力打拼,王章应个人的名气和陕西工队的形象在山西晋中的劳务大军中有了很高的知名度。

在他所带领的工队内部,王章应也有着“追求完美,讲求诚信”的声誉。的确,在市场面前,王章应和他的同事们用“优质、快速、诚信”建立起了自己工队良好的形象;在工作面前,王章应没黑没明地扑在一线和劳务人员们一起摸爬滚打;在同事们面前,王章应又是一位和蔼可亲的老大哥,正是这样的一种合力和向心力,凝聚并形成了陕西工队的战斗力。

王章应经常告诫自己并反复地向手下的人叮嘱说:“宁可少挣,也要干好!”话虽直白,却也诠释了陕西工队“以质量赢人,以工期感人,以诚信交人”的宗旨。在他们的努力下,如今在山西的晋中乃至周边地区,陕西工队的信誉和口碑都是相当好,很多需要干工程的业主都说:“叫王章应来干!”

我们说,这就是形象,这就是信誉,这就是品牌,这就是市场影响力和美誉度。而这一切都是王章应和他的陕西工队长期的施工实践中积累的,是他们在不断发展中升华的一种无形的财富……

在其事业的发展过程中,王章应不断总结经验,形成了一套符合自身实际的管理办法。安全生产管理,始终是他们紧抓不懈的中心工作。按照“安全第一,预防为主”的方针,建立制定了一整套较为完整的规章制度、岗位责任制和岗位操作规程,从而保证了安全生产正常进行。如在对劳务人员的安全培训和安全教育方面,每年安排20小时的安全教育,新来的劳务人员都要接受严格的安全教育,经考试合格后方能上岗。利用板报等各种形式进行防火、灭火教育,提高了员工对防火、灭火工作重要性的认识。另外在施工现场和安全通道设立了安全指示标志牌,保证了劳务人员和其他施工人员的安全通行。

通过一系列细致入微的工作,陕西工队现在已形成了安全管理网络布局合理、安全全方位监督力度到位、安全法规比较齐全、管理人员和施工人员的安全生产观念普遍增强的良好格局。对安全管理工作的高度重视,使该工队自建队以来没有发生过安全责任事故,切实做到了安全生产,从而为求得企业最佳的经济效益和社会效益奠定了坚实的基础。

在长期的工作实践中,王章应和他的管理层一班人还十分注重在日常工作中始终坚持对职工进行安全教育培训,坚持持证上岗,所有人员及特种作业人员必须经县级以上安全监察部门培训考核合格后方可上岗。另外他们坚持进行定期安全大检查:每日交接班时,先进行自查,然后再交班,交班结束后,必须填好安全生产施工日志,将每天发生的安全小事记录清楚,以总结工作;每周各班组进行安全小结,并认真查找安全隐患,若发现问题则及时整改并进行安全处理;要求做到三不放(即未找出事故原因不放过;事故责任人未从事故中受到教育不放过;未制定出防止同类事故发生的防范措施不放过;通过上述一系列的安全措施,确保了陕西工队在安全生产没有出过任何大的事故。

为人更忠厚

在王章应事业的发展实践中,他还十分注重坚持“以人为本”的发展理念,站在企业发展的全局高度,把着力点放在营造和谐企业环境上,重视加强企业与职工的凝聚力,牢固树立了“企业职工一起富”的思想理念。除了为员工缴纳各种保险之外,还从关心和爱护员工的角度出发,每逢节假日或年关春节时期,他都会安排食堂准备丰盛的酒席,和员工共同欢度节日,凡遇到员工家中类似结婚嫁女、祝寿之事,他都会亲自过问或送礼,从而让职工内心深处感到温暖;对家庭非常困难的职工,他也总伸出援助之手,帮助其渡过难关。

这些年,王章应个人富起来了,腰包里有点钱了,他不忘回报社会,为社会的公益事业做了大量的投入。今天,在他的工队里就不仅安置了1000多名当地贫困山区的富余劳动力,而且他还热心回报社会,关注和支持公益事业。

2004年,由于他的工队承接了山西临汾地区的几个工程,使他有机会去了隰县的重点文化遗产保护单位——小西天庙游览,但当他看到里面破旧不堪的残败景象时就暗自下决心要为保护这座历史文化遗产做点什么。不久,王章应就拿出了50万元捐给了小西天庙以用于这座文物古迹的修缮和扩建,此举受到了当地政府和群众的广泛好评。该项工程现已进入了修缮的尾声,估计在今年的10月份即可完工并迎客。

王章应富裕不忘家乡,当他看到草川村小学学生仍在上个世纪70年代修建的土木结构危房校舍中上课,在不平整的场地上活动,教师没有宿舍和办公室这些情况后,他主动与当地政府、教育办联系,自愿捐资10万元,用于排除草川小学危房,修建教师宿舍楼、院墙、校门,硬化操场,同时还为4间旧教室贴上瓷砖。为了工程早日启动和完工,实现自己兴学助教的愿望,他于2005年1月将10万元存入汉王镇信用社,以便施工随时使用,并表示如果资金不足,还可以考虑增加捐资。在王章应地倾力资助下,结果新学校于2005年9月1日学校开学时顺利竣工,往日里破旧的学校焕然一新的迎来了新的学年。他的这一义举,极大地鼓舞了全镇人民克难攻坚实现“两基”的斗志。

我们说,王章应为人更忠厚是有道理和依据的,这些年他慷慨解囊,扶贫济困,可以说这是他的一种情怀,同时也是他一种襟怀。他自己用大半生的经历克服了一个又一个的艰难困苦,闯过了一个又一个的坎坎坷坷。如今,他的事业成功了,但他并未满足,他的心中装满了群众,装满了集体的利益。他的目光更远,理想更远大!

王章应从1990年迈出大山的那一天起就凭着自己的拼搏精神和聪明智慧,不断地改写着自己的人生经历,把自己从一个放羊娃的贫苦命运抛到了身后。十几年来,他自己成功了不说,还以一颗善良、热情的心去为自己的家乡父老们造福,仅以他带出的劳务人员为例,从他开始在外承包工程至今,经他手走出去的劳务人员就有5000多人,在他的手下同时还培养出了50多名管理人员。

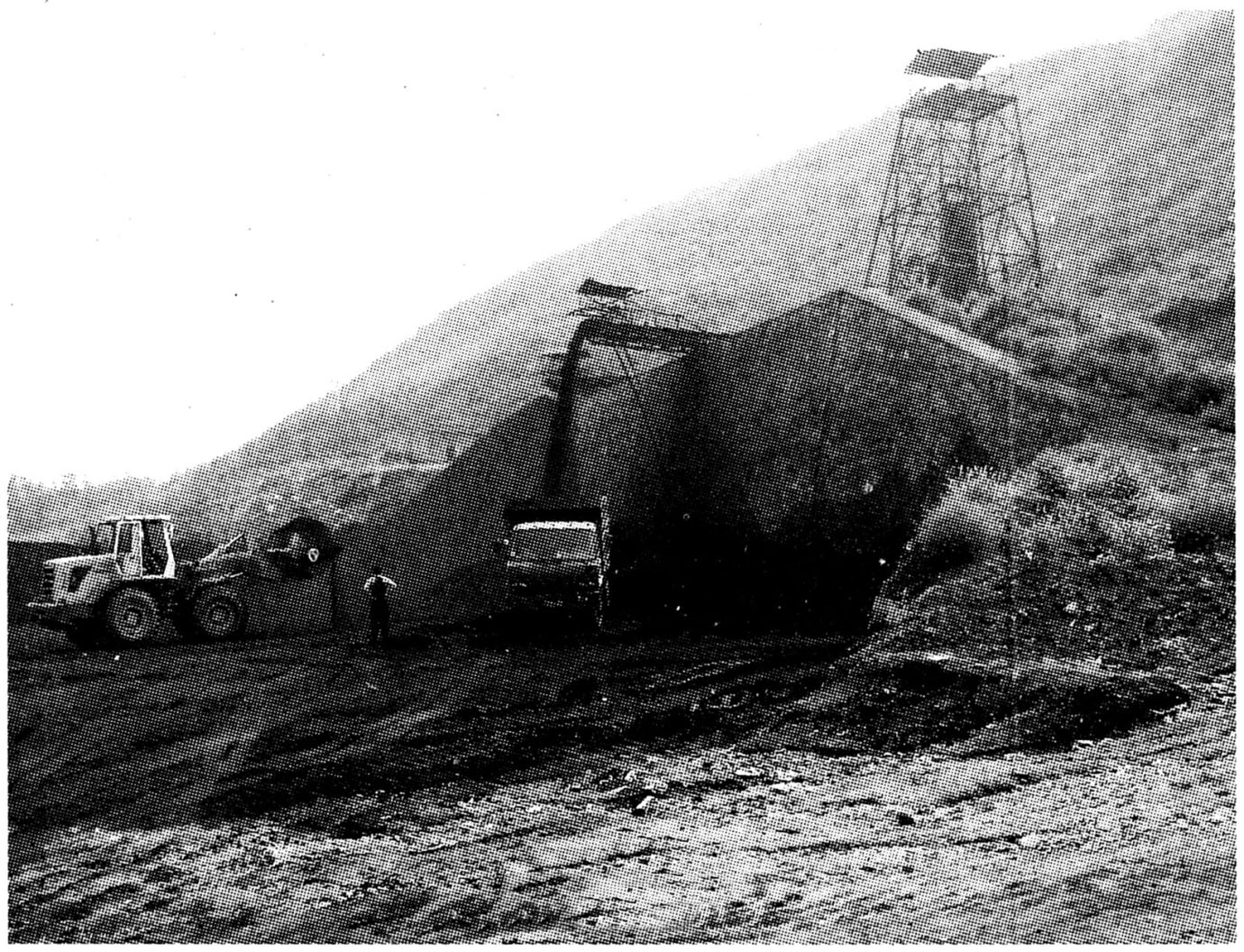

在我们就要结束对王章应的采访之际,他还告诉我们,现在他那里的煤矿还是半机械化生产,下一步他将投资增加机械设备,使之尽快成为机械化生产的矿井,并准备新建该县的第三大煤矿。回味着这位创业者闯出来的一片天地,这位在紫阳县劳务输出产业领域里涌现出来的带头人就应该是一位走在时代前列的时代英雄。尤其是在今天,党和国家都在大力提倡建设和谐社会的时候,王章应的事迹更令人关注和钦佩,他所作的努力和探索尤为引人注目,他敢于开拓和创新的勇气和精神令人赞叹!

在深厚而又博大的中华文明史之中,很早就流传着这么一句话,叫做:“时势造英雄。”这一点都不错!就是到了今天,这句话依然很有说服力,就在当今中国改革开放和市场经济的大背景和大市场下,就有一大批勇于逐鹿市场,搏击商海的成功人士,他们有眼光、有胆识、有魄力,他们抓住了机遇,所以他们才成为了我们这个时代的英雄……

而王章应的成功人生经历就很有说服力的证明这一点!

致富带头人:王章应

采煤场一角

承建中的矿办大楼

和睦相处的工友们